|

Photo J. Brunet-Jailly

|

Photo J. Brunet-Jailly

DJENNE PATRIMOINE

Informations

n° 18, printemps 2005

NOUVELLES DE DJENNE

Inauguration de la

piste Djenné-Mougna-Saye

La réception provisoire de cette

route a eu lieu le 28 décembre 2004. L’inauguration, quant à elle, s’est

déroulée le 13 avril 2005, à l’occasion de la visite à Djenné du Président de

la République. Cette route en latérite désenclave l’interfluve entre le Bani et

le Niger ; elle est d’une longueur de 60 km ; à Saye elle débouche

sur une piste qui gagne Ségou par Sarro. Elle permettra aussi aux touristes qui

l’emprunteront de traverser une zone typiquement sahélienne, avec notamment une

forêt de rôniers, cet arbre dont le bois est utilisé pour édifier les toitures

des maisons de Djenné.

Visite du Directeur du Centre du

patrimoine Mondial

Au mois de février 2005, Djenné a reçu la visite de

l’honorable Directeur du Centre Mondial du Patrimoine, M. Bandarin, accompagné

par un de ses adjoints, M. Lazzare Elondou. L’objectif visé était de s’enquérir

de l’état de Djenné, ville du Patrimoine mondial de l’UNESCO, après les

« agressions » sur certains sites

notamment la mosquée (ventilateurs et portes), les poteaux métalliques

etc. Cette visite s’intéressait aussi au

projet de restauration des sites et monuments, au système d’infiltration des

eaux usées, dont les visiteurs avaient eu un écho favorable.

Après constat, la mission culturelle a reçu les

félicitations de la délégation pour l’excellent travail qui a été fait pour la

conservation et la préservation du riche patrimoine que représente Djenné. Dans

ses déclarations, M. Bandarin a dit que Djenné reste la seule ville originelle

au monde. Il nous demande à nous, professionnels en charge du patrimoine, de

travailler la main dans la main avec les associations pour réussir ce qu’on

peut appeler la gestion participative du patrimoine culturel de Djenné ;

de redoubler encore davantage nos actions de promotion, de sensibilisation et

d’information, pour amener le plus grand nombre à adhérer à nos idéaux de

conservation et de préservation de Djenné qui reste un modèle de bonne

conservation.

Amadou Camara, Mission culturelle de

Djenné

L’administration a mis la Maison

des hôtes à la disposition de la famille Niaré, qui gère le campement, ce qui

augmente sensiblement la capacité de ce dernier. La plupart des pièces ont été

divisées en deux, restaurées, des toilettes intérieures ont été construites,

les nouvelles chambres sont ventilées, et deux suites ont été aménagées, y

compris l’ancienne loge présidentielle. Le nouvel équipement compte donc 20

chambres et 2 suites.

Visite

du Président de la République, S.E. Amadou Toumani Touré à Djenné le 13 février

2005

La délégation présidentielle comptait, autour du chef de

l’Etat, le Général Kafougana Kone, ministre de l’administration territoriale,

M. Seydou Traore, ministre de l’agriculture, M. Bréhima Coulibaly, chef

d’état-major particulier du Président de la République, M. Daouda Tangara, chef

du cabinet du Président de la République, M. le Représentant de la BAD, M.

Modibo Diarra, ambassadeur, directeur du protocole de la République, M. Ousmane

Tandia, ambassadeur, chef du protocole du Président de la République, M. Seydou

Doucouré, représentant personnel du chef de l’Etat à la francophonie, M. Amadou

Sora conseiller technique à la Présidence de la République, M. Nouhoum… chargé

de mission à la Présidence de la République sur la filière agro-pastorale, et

beaucoup d’autres personnalités, dont le Gouverneur de la région de Ségou, le

Gouverneur de la région de Mopti.

Intervention de M. Gouro Cisse, Maire de la commune de

Djenné

« Excellence Monsieur le Président de la République,

Chef de l’Etat du Mali, Excellences Messieurs les Ministres, Madame et

Messieurs les membres des délégations régionales, Honorables députés à

l’Assemblée Nationale, Messieurs les Présidents des organes des collectivités

territoriales, Messieurs les chefs des services déconcentrés de l’Etat, Madame

et Messieurs les responsables des partis politiques, Madame et Messieurs les

représentants de la société civile, Messieurs les notables, Mesdames et

Messieurs,

« S’il y a une date qui s’est inscrite en lettres d’or

dans l’histoire de ce cercle, c’est bien ce 13 février 2005 ! Excellence

Monsieur le Président de la République vous êtes parmi nous pour procéder à

l’installation officielle de la cellule du projet de développement rural du

cercle de Djenné. A l’occasion de cet heureux évènement, qui s’inscrit dans les

conclusions du forum qui s’est tenu le 15 février 2003, dans cette même salle,

l’honneur m’échoit, au nom des populations de Djenné, et au mien propre, de

vous souhaiter, à votre illustre personne, et à tous les membres de la

délégation qui vous accompagne, la bienvenue à Djenné la merveilleuse.

« Excellence, Monsieur le Président de la République,

votre présence parmi nous traduit à la perfection votre attachement à la

réalisation des objectifs de développement des populations maliennes. Ce

déplacement est une marque d’estime pour nos populations, et va dans le sens de

votre engagement ferme à réaliser le décollage économique de notre pays par le

développement agricole, créant ainsi les conditions de la sécurité alimentaire,

de l’accroissement des revenus des populations, voire de la réduction de la

pauvreté.

« Excellence Monsieur le Président de la République,

vos prises de position sur l’agriculture en général et le coton en particulier,

tant à l’intérieur du Mali qu’à l’extérieur, traduisent à n’en pas douter votre

ferme volonté de relever le défi du développement agricole. Le programme de

développement élaboré par le gouvernement de la République du Mali accorde une

place prépondérante à l’appui au monde rural institué dans votre lettre de

cadrage et le lancement d’une étude de la loi agricole pour promouvoir entre

les acteurs une parfaite coopération en vue de la maîtrise de l’ensemble des

paramètres.

« Excellence Monsieur le Président de la République,

Djenné que vous aimez tant vous est reconnaissante de tous les efforts que vous

entreprenez, parmi lesquels la dotation d’un véhicule pour la brigade

territoriale de gendarmerie ; en effet la difficulté du terrain et la

position géographique du cercle de Djenné rendent la vie très difficile malgré

la détermination et la volonté de bien faire. A cela s’ajoute ce message de vos

amis les enfants : ils m’ont chargé d’être leur intermédiaire auprès de

votre Excellence pour qu’enfin Djenné puisse voir ses enfants emprunter le

chemin du lycée, qu’ils attendent impatiemment. C’est le plus beau cadeau

qu’ils attendent de votre Excellence. »

NOUVELLES DU PATRIMOINE DE DJENNE

Des baraques en tôle sur la place de

la mosquée !

Au

cours de l'assemblée générale de DJENNE PATRIMOINE (voir plus loin), les

adhérents se sont émus d'avoir constaté qu'on a commencé à édifier des baraques

en tôle sur la place devant la mosquée, à proximité du marché quotidien, pour

remplacer des abris en seko.[1]

Plusieurs adhérents sont intervenus pour dire que cette situation présente les

plus graves inconvénients. Car –indépendamment même de toute considération

esthétique– ce n'est évidemment pas en transformant Djenné en bidonville qu'on

préservera la source de revenus que son patrimoine représente pour la cité, et

notamment pour ses commerçants. Plusieurs adhérents ont signalé que, à leur

connaissance, l'administration n'a jamais autorisé les constructions en tôle.

Malheureusement, nous savons tous qu'elle a commencé à tolérer qu'on installe

un container près du bâtiment de l'OPAM, et puis des garages clos de grillage

et recouverts de tôles, puis une cabine téléphonique en tôle près du campement.

Et maintenant, va-t-elle se montrer impuissante à ramener à la raison ceux qui

prennent des initiatives condamnables sur la place de la mosquée elle-même ?

La gestion du patrimoine de Djenné souffre de la zizanie qui règne entre

l'administration, représentée par le préfet, et la mairie. Ainsi le premier a

autorisé l'installation de la cabine téléphonique en tôle près du campement, alors

que le maire l'avait refusée.

Mais la gestion du patrimoine de Djenné souffre aussi de l'incapacité de la

mairie à imposer le sens de l'intérêt commun à tous les habitants de Djenné :

il ne suffit plus de dire "nous sommes tous parents, ici, nous ne pouvons

pas imposer une décision impopulaire à nos parents", il faut faire

comprendre que l'intérêt commun doit primer sur les intérêts particuliers. Les

élus municipaux, et en premier lieu le maire, ne doivent pas se contenter de

profiter des petits avantages de leur situation et ne prendre aucune décision

dans l'intérêt commun si elle risque d'être impopulaire.

Pour se développer, Djenné, comme le Mali dans son ensemble, a besoin de plus

de démocratie, et donc d'abord d'une meilleure compréhension par les

populations de leur intérêt commun : cela passe par une pédagogie de tous les

instants, dont la tâche revient naturellement aux élus. Mais s'il se confirme

que les élus n'exercent pas leurs responsabilités, faudra-t-il que l'on

en revienne à une « administration de commandement » pour défendre le

patrimoine de Djenné ?

Une association comme DJENNE PATRIMOINE sera-t-elle contrainte, malgré la honte

qu'elle en éprouverait, d'alerter le ministère de la culture, l'UNESCO, toutes

les institutions étrangères et internationales qui se donnent pour mission de

protéger le patrimoine de l'humanité ? Nous voulons espérer que le sursaut se

produira à Djenné même !

Projet de formation des maçons

La mission culturelle avait sollicité, sur ce projet, le

laboratoire CRAterre-EAG, spécialisé dans la construction en terre à l’Ecole

d’architecture de Grenoble, à travers son Président, choisi comme consultant.

Les dossiers avaient été montés, et Thierry Joffroy, chercheur à CRAterre-EAG,

a fait une mission à Djenné à ce propos au mois d’avril dernier. Mais au moment

du décaissement, on a demandé à la Mission Culturelle le versement de sa

contribution. Face à la difficulté de réunir la somme demandée dans le délai

prévu, CRAterre-EAG s’est tout simplement désisté.

Amadou Camara, Mission culturelle de

Djenné

Reprise des travaux de réhabilitation de l’habitat

ancien typique

L’ambassade de la Hollande a octroyé un nouveau fonds à la ville de

Djenné pour une seconde phase de la réhabilitation des maisons présentant un intérêt

architectural. Cette seconde phase prévoit essentiellement le crépissage des

maisons réhabilitées au cours de la première phase (pour un coût moyen

d’environ 250.000 FCFA par maison), ainsi que la réhabilitation chaque année

d’une ou deux maisons supplémentaires.

Pour cette nouvelle phase, la Mission culturelle devient maître

d’ouvrage, mais n’exécute pas les travaux comme elle le faisait dans la

première phase. Un contrat a été signé entre l’Etat (ministère de la culture)

et un GIE dénommé Barey Ton de Djenné, présidé par M. Kouroumansé dit Bayéré.

Le comité de pilotage du projet de réhabilitation des maisons de Djenné a été

informé de la nouvelle procédure, et de la mise des fonds à la disposition du

Ministère de la culture.

Pour l’année 2005, 17 maisons ont déjà été identifiées, où les travaux de

crépissage ont commencé dès février.

Assainissement de la ville de Djenné

Le Ministère de la culture, à travers sa structure

déconcentrée, la mission culturelle, à entrepris de réaliser des caniveaux pour

l’évacuation des eaux de pluies dans la ville de Djenné. Cet important chantier

a été rendu possible grâce à un financement de la banque mondiale IDA (PDUD,

composante sites et monuments des cités historiques). Le fond alloué

l’exécution de ces travaux est de l’ordre de quatre cent millions FCFA. Les

travaux ont débuté le 24 avril 2005 et devaient durer six semaines.

Ainsi, après la restauration des maisons et monuments, la

Mission culturelle, qui était interpellée par rapport à l’assainissement de la ville, est intervenue d’abord, avec

l’appui financier et technique du partenaire hollandais, en proposant des

systèmes d’infiltration individuelle ; maintenant elle s’attaque au

problème des eaux pluviales.

Les alentours immédiats de la mosquée ne seront pas

concernés par ces travaux, car dans ce secteur la mission souhaite une

intervention globale, et non isolée, pour des raisons de préservation et de

conservation.

Amadou Camara, Mission culturelle de

Djenné

[Ajoutons que l’installation des systèmes d’infiltration d’eau, financée

par la KfW, a été arrêtée à cause du conflit entre la mairie et l’association

qui gère l’adduction d’eau.]

Ce festival et son exposition-vente ont été organisés, du 19 au 25

février 2005, par l’Association des jeunes pour le développement de Djenné,

dont la présidente est Mme Kadiatou Baye. Ce projet a reçu l’appui de DJENNE

PATRIMOINE sous forme d’une subvention de 50.000 FCFA et d’un prêt de

photographies. Malheureusement, ces dernières n’ont pas été correctement

exposées.

Cette année, alors que 5000 pèlerins sont partis du Mali, une vingtaine

étaient originaires de Djenné, parmi lesquels :

-

les

deux muezzin, Modi Sidibe et Alphamoye Nientao ;

-

Amadou

Soumaila Diallo avec sa femme ;

-

deux

vieilles femmes, Na Kayentao et Coumba Koïta ;

-

Koa

Gano, avocat à Bamako, parti en pèlerinage avec un de ses vieux parents ;

-

Mamadou

Kokeina, de Yoboucaïna, parti avec sa maman ;

-

Badji

Nientao, la femme marabout, partie avec son fils ;

-

Assoumane

Touré, qui est le père du gérant de la station service récemment ouverte à

Djenné

Voir plus loin deux témoignages recueillis à ce sujet.

Cette année, le crépissage de la mosquée a eu lieu le jeudi 24 février et

le jeudi 13 mars. La première date avait été fixée largement à l’avance pour

coïncider avec l’organisation du festival du Djenneri. Il est donc possible, si

on le veut bien, de faire de cette fête une manifestation qui attire du monde à

Djenné et contribue ainsi au développement économique de la ville ; en

même temps, les étrangers qui viendraient à Djenné à cette occasion pourraient

apprécier l’organisation collective qui permet le financement et la réalisation

de cette importante entreprise, organisation qui est décentralisée jusque dans

les quartiers.

On aura remarqué par ailleurs que, cette année, la totalité de la surface

a été crépie deux fois : les maçons avaient jugé qu’une seule application

ne suffirait pas. Le 24 février, les maçons des quartiers sud ont donc couvert

la totalité de la surface des façades extérieures, et le 13 mars les maçons

engagés par les quartiers nord ont repassé presque partout. Le 24 février,

chacun a pu voir le Ministre de la Culture, Cheick Oumar Sissoko, participer

personnellement au travail de transport du banco.

|

|

NOUVELLES DE DJENNE PATRIMOINE

Le montage des images prises par Mori Soumano et son équipe

lors du séjour culturel organisé par DJENNE PATRIMOINE pour ses membres

bienfaiteurs résidant hors du Mali, en 2000, avait été confié dès 2001 à Moussa

Ouane. Ce travail a connu des retards considérables, mais il est achevé :

une cassette de 16 minutes destinée à la vente a été remise au Président Papa

Cissé en avril 2005. Elle est en cours de multiplication sur DVD pour être

vendue au profit de l’association.

Contacts avec Acroterre et préparation d’un projet

A la suite de son voyage à Djenné en décembre 2004, au cours

duquel elle a notamment rencontré les maçons de cette ville, Evelyne Bertrand a

pris contact avec l’association Acroterre, spécialiste de construction en terre

et soucieuse de réalisations participatives.

ACROTERRE est une association sans but lucratif, créée en

1985, à l'initiative d'architectes et de techniciens, regroupant différents

partenaires spécialisés dans l'étude de projets et la mise en oeuvre des

matériaux locaux, associant leurs compétences professionnelles et leurs

motivations pour l'aide au développement.

Au départ, ACROTERRE intervenait comme une ONG d'appui

technique, spécialisée dans l'utilisation des matériaux locaux et plus

particulièrement le matériau terre. Depuis 1993 l'association, qui s'est

dotée de compétences dans le domaine des sciences sociales, de l'économie et du

développement, a diversifié ses activités (en conservant le thème central de

l'habitat et de la construction) et met en œuvre directement les projets avec

ses partenaires du Sud.

L’objectif d’ACROTERRE est de promouvoir et d’améliorer des

techniques traditionnelles de construction, pour réaliser des programmes

d’équipements publics (dispensaires, écoles, ….), ou d’habitat social, à

travers une démarche participative, ou de conservation du patrimoine

architectural, en répondant aux besoins des populations et des organismes de

développement.

Au Mali, ACROTERRE est déjà intervenue il y a près de vingt

ans en créant notamment le village SOS d’enfants de Sanankoroba, et plus

récemment, en 2003, en évaluant le

programme de construction de bâtiments publics en briques de terre comprimées

réalisé par l’AFVP (Association française des volontaires du progrès).

C’est à la suite de ces contacts que s’est précisé le projet

de construire une Maison du Patrimoine de Djenné, première étape d’un projet

complet de développement fondé sur l’artisanat d’art, et de redécouvrir à cette

occasion la technique de construction en djenne ferey qui n’existe dans

aucun autre pays au monde. Ce projet a été présenté au co-financement du

Ministère français des Affaires Etrangères.

Compte-rendu de l’assemblée générale du 22 mai 2005

Une assemblée générale de l’association s’est tenue le 22

mai 2005 en présence des membres et sympathisants suivants : Bamoye Maïga,

Alpha Sidiki Toure, Assouman Traore, Badara Dembele, Alphady Cisse, Hamma

Cisse, Bamoye Guitteye, Boubacar Koïta dit Tapo, Koniba Konate, Foourou Alpha

Cisse, Amadou Tahirou Bah, Amadou Sidibe, Boubacar Kouroumanse dit Bayere,

Ladji Kouroumanse. Elle a souhaité prompt rétablissement au Président Papa

Moussa Cissé, victime d’un malaise dans la soirée et empêché d’assister à

l’assemblée générale. Elle a examiné les comptes portant sur la période du 31

décembre 2001 au 21 mai 2005, présentés par le trésorier Amadou Tahirou Bah.

Sur l’ensemble de la période, les recettes se sont élevées à

2.300.000 FCFA, entièrement couvertes par des cotisations de membres

bienfaiteurs (et de minimes appuis venant d’autres associations lorsque nous

accueillons leurs membres à Djenné). Les dépenses se sont élevées à 1.893.300

FCFA qui se répartissent ainsi :

*dépenses de fonctionnement

-location du local : 198.000

-frais de déplacement du Président : 114.500

-frais de réception :

100.000

-photocopie, fax, papeterie : 68.010

-téléphone :

106.730

-location de la boite postale : 29.250

-réception de personnalités (MM. Muller, Dethier, Morel)

30.000

*appui à des activités culturelles

-frais d’expédition du bulletin :

655.560

-exposition des photographies de mosquées rurales : 307.250

-appui à un chercheur sur la décentralisation : 25.000

-appui à un artisan (bogolan) : 50.000

-appui au crépissage de la mosquée : 113.000

-appui au festival du Djenneri :

50.000

-appui à la préparation du projet de Maison du Patrimoine 46.000

La discussion de ces comptes a montré en particulier :

- que les recettes de l’association, comme son nombre de

membres bienfaiteurs, restent stables, ce qui traduit la faiblesse des efforts

de recrutement, alors que le nombre de visiteurs de Djenné ne cesse de

croître ; les activités de l’association ont donc besoin d’être

redynamisées ;

- que le bulletin « DJENNE PATRIMOINE

Informations » représente un poste très important, mais essentiel si

l’association veut garder le soutien de ses membres bienfaiteurs ;

- que le recours à la diffusion électronique de ce bulletin,

à partir de 2004, pour tous les membres bienfaiteurs, a permis de réduire

considérablement les dépenses d’affranchissement ;

- que le site internet de notre association www.djenne-patrimoine.asso.fr

est toujours supporté par un ressortissant de Djenné, M. Boubou Cissé, qui

était étudiant en France ces dernières années et qui, récemment embauché par

l’Institut de la Banque Mondiale, réside désormais à Washington ;

l’assemblée le félicite de ses succès professionnels et le remercie de son

soutien à ses activités ;

- que les membres de l’association n’étaient pas informés de

la contribution de l’association au financement du crépissage de la mosquée en

2002.

L’assemblée générale a également évoqué le projet de réforme

des statuts de l’association. Cette réforme vise à créer un poste de secrétaire

général qui sera spécifiquement chargé de l’animation de l’association. Ce

projet, étant entre les mains du Président, n’a pas pu être soumis au vote, il

le sera à la prochaine occasion.

L’assemblée générale a aussi été informée du projet monté

par Evelyne Bertrand, à la suite de ses nombreuses visites à Djenné : avec

l’association Acroterre (ONG regroupant des spécialistes de la construction en

terre) et l’association des maçons de Djenné, un projet de construction d’une

Maison du patrimoine de Djenné a été soumis à un co-financement du Ministère

français des affaires étrangères. Cette construction serait organisée comme un

chantier-école permettant de transmettre à la jeune génération les

connaissances des anciens en matière de construction en djenne ferey, et

de redécouvrir les aspects oubliés de cette technique unique au monde.

L’assemblée générale a demandé que le Ministère de la culture et le Ministère

du tourisme soient impliqués dans ce projet ; elle a tenu à remercier les

maçons, et spécialement M. Boubacar Touré et Boubacar Kouroumansé dit Bayéré,

pour leur concours largement bénévole à ce projet.

« Pour rien vous cacher, je suis étonné de la manière

dont vous traitez le problème de l'excision dans l’article "Une saison de

circoncisions et d'excisions" paru dans votre numéro 17. Je connais les

raisons d'ordre religieux, sociologique, le rôle de la pression sociale qui

poussent à l'excision, mais c'est avant tout une atteinte à l'intégrité

physique des fillettes.

« Si le Mali n'a pas interdit l'excision, il a signé

des textes qui la condamnent : la "convention internationale sur

l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes"

qui est entrée en vigueur le 13 janvier 1984 ; la "charte africaine des

droits de l'homme et des peuples" qui est entrée en vigueur le 21 octobre

1986 ; la "Charte Africaine sur les droits de l'enfant" qui a

été adoptée par la 26-ème Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement de

l'Organisation de l'Unité Africaine.

« S'il faut conserver le patrimoine de Djenné, je crois

que quand on parle de l'excision, il faut l'adapter en supprimant tout le côté

atteinte à l'intégrité physique des fillettes. Je ne connais pas la position de

DJENNE PATRIMOINE Patrimoine par rapport à l'excision, mais il est important

que le débat soit ouvert en son sein et que DJENNE PATRIMOINE Informations puisse

en donner les résultats. » écrit Jean-François Roux de l’Association

Vision du Monde. Cette lettre a été suivie d’une visite à Djenné pour

rencontrer des représentants de DJENNE PATRIMOINE.

Voici la teneur de la réponse qui a été faite

oralement :

Cher Monsieur, votre réaction ne nous surprend guère. Elle

est d’autant plus normale qu’elle

s’appuie sur les diverses

conventions internationales protégeant les femmes et les enfants. Notre

objectif est de montrer au monde que, malgré tout ce qu’on dit, cette pratique,

qui est un phénomène culturel profondément enraciné et qui s’appuie sur une

longue histoire, rappelée aujourd’hui par une prédication unanime, demeure encore

vivace dans notre milieu. Un tel phénomène n’est pas comme un programme

d’activité qu’on peut réviser à loisir et au moment voulu. Il s’agit alors de

conjuguer les efforts et de s’armer de patience afin de venir à bout de cette

pratique.

Amadou Tahirou Bah

_______________________________________________________

DOCUMENT

1

Deux témoignages sur le pèlerinage

Le pèlerinage raconté par Amadou Soumaïla Diallo

A. S. Diallo : Si vous avez la volonté d’accepter ce

sacrifice, car c’est un sacrifice, vous pouvez aller. C’est un sacrifice, car

vous pouvez aller et ne pas revenir. Il faut accepter le sacrifice, avoir

l’intention et les moyens, alors on peut partir en pèlerinage. C’est une

recommandation à tout musulman.

Donc certains n’ont pas les moyens. Pour moi, ce sont eux,

mes neveux, qui ont contribué à mon départ, qui ont rassemblé les fonds, les

moyens de nous rendre à la Mecque, moi et mon épouse. Chacun d’eux a apporté sa

petite pierre, c’est comme ça que nous sommes partis. Personnellement, moi, je n’avais

même pas un franc.

A.T. Bah : Il dit qu’il n’avait même pas un franc

là-dedans, mais en réalité nous sommes ses neveux et pratiquement c’est lui qui

nous a élevés, c’est lui qui nous a mis à l’école tous, nos papas ne nous ont

pas du tout aidés en cela, c’est lui qui nous a aidés, et de cette façon c’est

lui qui a contribué à son propre départ, c’est lui qui a fait de l’épargne,

c’est une sorte d’épargne

A.S. Diallo : Oui, c’est une épargne, mais sur le plan

pratique, en résumé succinct, ce sont mes neveux qui m’ont envoyés en

pèlerinage. On peut dire que cette dernière étape a été préparée depuis trente

ans.

Donc au mois de novembre, je suis allé à Bamako, il y a des

formulaires à remplir, il y a d’abord des examens médicaux (urines, selles,

examen médical général, des analyses, des prises de sang, tout ça, qui sont à

la charge du futur pèlerin, et dont on attend les résultats). Après on va à la

Maison du Hadj (maison du pèlerin) avec tous ces documents et résultats, on

trouve là-bas une équipe sanitaire, ils posent des questions, ils réexaminent

tout le dossier, et après cela ils vous autorisent à faire le pèlerinage. Il y

a aussi des vaccinations à faire, des vaccinations contre des maladies

endémiques, choléra etc. etc. Votre état de santé doit être bon, car en

Arabie Saoudite on ne veut pas recevoir des malades. C’est seulement lorsque

tout cela est fait que vous êtes inscrit. On établit votre passeport, vous avez

déjà payé les frais pour cela.

C’est alors que vous suivez la formation qui est organisée

au niveau de la Maison du Hadj à Bamako. Le matin, c’est l’enseignement

théorique, le soir c’est la pratique : on suppose qu’on est à la Mecque,

et on apprend ce qu’on doit faire.

Quand tout cela est fait, on est prêt à partir. Nous, nous

avons choisi la filière gouvernementale, donc pour notre voyage on a pris

l’avion vers le soir, et en passant par le Tchad directement on a atterri à

Médine, vers les deux heures du matin, c’était la première fois que le vol

était organisé de cette façon. Là-bas, il y a la douane, les services

sanitaires, qui nous ont examinés. Après ces formalités, on nous a mis

directement dans un bus qui nous a conduits à notre hôtel.

Le premier devoir du pèlerin, c’est de dire quarante

prières. Quarante, et il ne faut pas en manquer une ! On passe donc huit jours

à implorer le Tout Puissant, à demander Son pardon, à Lui demander de nous

protéger, aujourd’hui et demain… Ce sont les cinq prières quotidiennes

régulières, pendant huit jours. Tant qu’on n’a pas fini les quarante prières,

on ne peut pas bouger de Médine.

A Médine, la mosquée est très grande, et très propre !

Il parait qu’elle a une surface de vingt hectares, et qu’elle est entretenue

par le Maroc. Tout est propre, tout est nettoyé après la prière. Même les

toilettes de cette mosquée sont très vastes et très propres. La mosquée est

divisée en deux parties, une pour les hommes et une pour les femmes : vous

ne les voyez pas, il y a un mur haut à peu près comme celui-là (trois mètres

environ) qui sépare les hommes et les femmes. Et il y a du monde !

Dans la mosquée actuelle de Médine, il y a la maison du

Prophète et son jardin. Pour la prière, chacun veut être non loin de la tombe

du Prophète. Donc ce sont des bousculades. On va là-bas à la mosquée à cinq

heures du matin, on prie à dix heures et quelques, on revient, on prend notre

café, on passe tout notre temps à dire des prières, à midi on va encore à la

mosquée, on va prier le salifana (la prière de 14 h), après on revient,

on mange, on se prépare pour seize heures, dix-huit heures et vingt heures, les

trois. Donc on reste sur place pour les trois prières, et ensuite on rentre.

On est en groupes dans un local où nous sommes logés,

nourris et entretenus. Quand il y a trop de monde, les mets ne sont pas toujours très appétissants, donc on va

acheter ailleurs ; mais tout est bien préparé, il y a de l’ordre. Il n’y a

pas de mets extraordinaires, ce sont à peu près nos mets, le poulet, le bœuf,

le mouton, le poisson, seuls peut-être les condiments diffèrent. Quand on a de

l’argent, on vit bien : il ne faut pas se contenter du repas

gouvernemental, il faut acheter quelques suppléments. On est logés dans des

chambres de cinq ou six ; dans ces chambres, il y a tout, même des

toilettes bien faites, à Médine comme à la Mecque. Nous nous étions six

fonctionnaires, dont j’étais le doyen, donc tout le monde me respectait, je

n’achetais rien, je n’ai pas acheté un morceau de viande, ce sont les amis, les

Bana, les Debas, les autres qui ont payé tout ! Et même le haram,

je ne l’ai pas payé, c’est Debas qui en a acheté deux, un pour moi et un pour

lui.

On part ensemble à la mosquée, mais dans la mosquée on est

éparpillés. Il y a tellement de monde ! Certains jours, vous ne pouvez

même pas arriver à la grande mosquée, on ne peut pas, il y a trop de monde,

vous priez à côté !

Donc, quand on a fini le séjour à Médine –je vais vous

montrer la mosquée de Médine (il sort un petit tapis sur lequel elle est

représentée)– où on est resté huit jours, on va à la Mecque.

Vous êtes maintenant en haram, la tenue de pèlerinage

(faite de deux pagnes blancs sans couture). A la Mecque, il y a des hôtels un

peu partout, on mange bien, ce n’est pas très cher. Quand on arrive à le

Mecque, après avoir déposé les bagages, il faut aller à la mosquée,

immédiatement, pour faire les sept tours de la Kaaba. A la Mecque aussi, tout

est propre, les portes sont dorées, on peut prier même à l’étage, accessible

par ascenseur.

Là-bas, la race la plus importante, c’est la race blanche,

nous les Africains, les Noirs, on peut nous compter, par rapport au nombre de

la race blanche, des asiatiques. Et chacun arrive là-bas à l’heure, personne ne

veut venir en retard.

Il faut donc d’abord faire les sept tours. Il y a un endroit

où on court. Moi je n’ai pas pu passer en bas. En bas, si tu tombes, c’est

fini, tu seras piétiné, il y a trop de monde ! Je suis monté à l’étage, il

y a un ascenseur, il y avait une chaise roulante, il faut payer, appuyer sur un

bouton, en une minute tu es à l’étage, et là aussi on peut faire le tour de la

Kaaba.

Il y a un endroit là-bas où il faut courir, il s’appelle marwa.

On court pour imiter le Prophète. Tout ce qu’on fait là-bas, c’est l’imitation

du Prophète. Il y a assez de mosquées à la Mecque, assez de petites mosquées !

Le petit pèlerinage, ouma, finit là. Maintenant, à

l’approche de la fête, il y a le grand pèlerinage. Mais avant la fête on a loué

un véhicule pour aller voir là où le Prophète est passé, pour rejoindre Médine.

Et après on est allé à Arafat, on a même prié à la mosquée d’Arafat, et puis on

est allé très loin de Arafat, là où le Coran est descendu. Ensuite, on est

venus à Moudelfa, là où on lance les cailloux, ensuite on est venus à Mina…

Tout ça avant le pèlerinage, pour voir les lieux touristiques.

Donc pour le pèlerinage, on est repartis à Mina pour

commencer le pèlerinage là-bas. Après Mina, où on a fait deux jours, on est

partis à Arafat, revenus à Mina, pour lancer les cailloux. Là bas il y a sept

cailloux, vingt et un cailloux, et beaucoup de gens ; beaucoup sont

décédés là-bas ; et même notre ami, heureusement il a échappé de peu,

Bana ! il y a eu une bousculade ! à moi l’enseignant m’avait

recommandé « il ne faut pas aller là-bas ! ».

Avant qu’on aille à Mina, le gouvernement nous donne un

pécule de 700.000, 700 réals, vous avez payé le transport, donc maintenant on

vous donne quelque chose pour acheter le mouton, nous notre mouton nous a coûté

270 réals, un mouton assez gros. 10 réals valent à peu près 1500 FCFA.

Après on revient encore à la Mecque, on va faire le tour de

la Kaaba, le trajet de Safaa et Marwa, sept fois, Arafat aussi, … sept fois, et

on continue les prières. Il y a assez d’oiseaux de Fatimata, là aussi il faut

payer quelque chose pour les oiseaux, des pigeons.

Maintenant, à l’approche du départ, si vous partez demain

matin pour rejoindre votre pays, vous allez encore « donner au

revoir » à la grande mosquée : à ce moment on ne fait pas Safaa et

Marwa, on fait seulement sept fois le tour de la Kaaba, on prie, on fait des

bénédictions.

Ah, pendant le pèlerinage, on est à l’aise, on a l’intention

même de revenir, parce qu’on ne finit jamais là-bas de prier, et tout le monde

est occupé à la prière, et tout le monde est musulman. Tu ne penses à rien qu’à

Dieu et au Prophète, tu es à côté du Prophète, et tout est propre, et tout est

simple, alors que quand tu es là il y a assez de problèmes, donc tu oublies

tout ça ! Donc on a toujours l’intention de revenir là-bas.

Et puis quand on revient ici, c’est la fête, c’est la

joie ! Chacun à ce moment-là a encore apporté quelque chose, hein !

Moutons, bœufs, tout ça ! C’était la joie ! Et toute la ville était

là : l’imam était là, les grandes personnalités musulmanes de Djenné, tout

le monde était là ! C’est un jour exceptionnel, quand on revient de la

Mecque ! Tout le monde veut vous serrer la main, et on a bonne mine.

Amadou Soumaila Diallo

[Amadou Soumaïla Diallo a fréquenté l’école régionale

de Djenné entre 1939 et 1945, puis il est allé préparer le brevet élémentaire

au cours normal de Sévaré. Il a eu son premier poste d’enseignant dans la

fonction publique à Gao en 1952, d’où il a été muté à Djenné en 1957. Vers la

fin du régime de Modibo, il a été exilé à Néakou, dans le cercle de Niafounké,

avant de revenir à Niakongo dans le cercle de Mopti en 1969, puis à Djenné dès

1970 ; directeur de l’école B et créateur de l’école franco-arabe, il

restera à Djenné jusqu’à sa retraite en 1987 ; mais, sans abandonner

l’enseignement, il sera aussi élu député à l’Assemblée Nationale de 1982 à

1988. Il a créé le jumelage Vitré-Djenné en 1987]

Le pèlerinage raconté par Madame

Sirandou Bocoum

Le pèlerinage est l’un des cinq piliers de l’islam. Il

incombe à tous les musulmans qui en ont les moyens financiers et dont la

capacité physique leur permet d’accomplir le rite.

Tout musulman aimerait le faire car il lui offre

l’opportunité d’implorer le pardon de Dieu « le Très Haut, le

Miséricordieux » pour le mérite de Mohamed « Paix et salut sur

Lui » et de ses compagnons « Bénédiction de Dieu sur eux et Paix à

leur âme ». Mais seuls arrivent à l’accomplir ceux dont le pèlerinage est

inscrit dans le destin. Des musulmans très riches et bien portants ont toujours

remis à demain son accomplissement et ne sont jamais parvenus à le faire

jusqu’à la fin de leur vie. Par contre des musulmans vivant moyennement

l’accomplissent, bien qu’avec toutes les peines du monde. D’autres procèdent

par étapes : ils voyagent de ville en ville et de pays en pays, ils

s’arrêtent chaque fois qu’ils sont en difficulté financière, travaillent un ou

deux ans pour avancer, et ainsi jusqu’à ce qu’ils arrivent à destination.

D’autres n’y arrivent jamais parce qu’ils meurent avant

destination. On apprend ainsi que certains pèlerins, sitôt arrivés à la Mecque,

tombent malades et restent au lit pendant toute la période du rite, et c’est de

l’hôpital qu’on les ramène à l’aéroport pour le retour au pays d’origine. Ils

n’ont même pas eu la chance de voir la Kaaba, à plus forte raison de visiter la

Mosquée Raouda et le Mausolée où repose Mohamed « Paix et salut sur

Lui » et ses compagnons « Bénédictions de Dieu et Paix à leurs

âmes ». On nous dit que ces accidents arrivent à celui dont le pèlerinage

n’est pas inscrit dans le destin, ou parce qu’il a commis des péchés très

graves.

Puisque nul ne sait son destin, ni n’est sûr de n’avoir pas

commis une grosse erreur dans sa vie –qui l’amènerait à être privé de la chance

d’être sur les lieux saints, de mériter le pardon et d’être sauvegardé du

calvaire de l’enfer « que Dieu nous en garde ! » –, le futur

pèlerin est sujet à une grande appréhension.

La décision d’accomplir le pèlerinage vient spontanément,

car on ne peut y penser avant d’en avoir réuni les conditions. Les journées et

les nuits deviennent alors très longues, sitôt la décision prise, à cause de

l’empressement qu’on a de se trouver sur les lieux saints, et de la crainte de

ne pouvoir accomplir correctement le rite, et même de perdre la vie dans les

bousculades autour de la Kaaba, ou sur le mont Arafat, ou encore au moment

de lapider Satan.

Tous les malaises et même les maux qu’on ressentait

auparavant disparaissent le jour du voyage sans qu’on se rende compte comment

cela a pu arriver.

Les parents, les amis et les voisins assistent tous au

départ de pèlerin, lorsqu’il quitte son domicile pour l’aéroport de Hamdallaye.

Tous formulent leurs vœux de bon accomplissement du pèlerinage et, les larmes

aux yeux, souhaitent bon retour au pèlerin. Certains d’entre eux vous apportent

leur soutien financier. Les proches

parents et les enfants du futur pèlerin

tiennent tous à l’accompagner pour assister à son embarquement dans le

car pour l’aéroport international de Bamako-Sénou où il prendra l’avion.

Le pèlerin et ses accompagnants attendent parfois toute la

nuit, assis sur des chaises, son tour d’embarquement. A l’appel de son nom au

haut-parleur, la séparation entre le pèlerin et ses accompagnants occasionne

encore beaucoup de larmes, car chacun de son côté se demande s’il reverra celui

qu’il quitte. Mais certains pèlerins restent très sereins, car pour eux

l’essentiel est de bien accomplir le pèlerinage, et rien d’autre n’a plus

d’importance.

Les invocations et les implorations de Dieu « le Très

Haut exalté » commencent aussitôt que les pèlerins sont embarqués dans le

car jusqu’à l’aéroport de Bamako-Sénou, et continuent dans l’avion jusqu’à

Djedda et de là jusqu’à Médine.

Les pèlerins du premier convoi commencent par la visite des

lieux saints de Médine, et les derniers commencent par la Mecque, après avoir

fait leur bain de purification dès Djedda et s’être habillés là-bas de leur

tenue rituelle, s’être parfumés, avoir émis le vœu de la Oumra (le petit

pèlerinage), avoir imploré Dieu pour qu’il accepte leurs bonnes actions et leur

pardonne leurs erreurs. Les hommes peuvent formuler leur vœu à haute voix, les

femmes doivent le faire à voix basse. La tenue de l’homme consiste en un pagne,

si possible une houppelande ; la femme s’habille décemment comme elle

veut, elle ne porte aucune parure. Tous s’habillent de blanc de préférence.

La joie d’avoir l’occasion de visiter les lieux saints et la

crainte d’être victime des accidents mentionnés ci-dessus s’entremêlent dans le

for intérieur du pèlerin pendant tout le voyage. Mais la crainte disparaît

aussitôt qu’il se trouve sur les lieux, et laisse la place à une grande émotion

qui s’accompagne chez le pèlerin d’un total dévouement pour atteindre l’objectif

principal : la bonne exécution de tous les rites pour acquérir le pardon

des péchés commis.

A Djedda et à l’entrée de La Mecque et de Médine, la

vérification des pièces administratives prend beaucoup de temps.

A la grande mosquée de la Mecque, on commence par la

procession de circumambulation, sept fois, autour de la Kaaba, en commençant

par le niveau de la pierre noire sacrée, en glorifiant Dieu, « Alahou

Akbar », en l’invoquant et en implorant son pardon et sa protection contre

le châtiment de l’enfer, et en lui demandant le bien de ce monde et le bien

dans l’au-delà. Celui qui aura fait le plus de circumambulations autour de la

Kaaba aura le plus de mérite.

Au moment d’effectuer tous les rites du pèlerinage, il est

recommandé au pèlerin de ne pas heurter les autres, de ne causer aucun tort à

personne, de ne pas courir au moment de la circumambulation de la Kaaba.

Le pèlerin se dirige ensuite vers le monticule de Al Safa

tout en glorifiant, en invoquant Dieu « le Très Haut exalté » et en

implorant son pardon. Puis il descend du monticule et commence la procession de

la Oumra. A la fin du premier trajet, on arrive au monticule de Al

Marwa, toujours en invoquant, en glorifiant et en implorant Dieu. Le trajet

d’Al Safa à Al Marwa est celui qu’a effectué l’épouse d’Ibrahim dans un moment

d’embarras.

Une partie du trajet de Al Safa à Al Marwa s’effectue en

marche normale, et une autre en marche rapide, mais sans courir, dignement,

sans causer aucun tort à quelque autre pèlerin. Cependant, des pèlerins très

forts de constitution bousculent les autres, leur donnant des coups de coude

pour s’approcher de la pierre noire sacrée ; mais même s’ils y

parviennent, ils ont moins de mérite que celui qui a tout bonnement fait toutes

ses invocations en face de la pierre. D’autres, moins forts, perdent la vie

dans les bousculades, car ils tombent et sont piétinés. Si, en voulant obtenir

le pardon, on fait perdre la vie à un autre pèlerin, ou si on provoque quelque

chose qui entraîne perte de vie, on sort du cadre des recommandations du

Prophète « Paix et salut sur Lui » : la récompense de ceux-là

sera le supplice dans l’au-delà. Celui qui ne respecte pas les recommandations

du Prophète est loin d’être un ami du bien, il est banni par Lui.

A la fin des sept tours, le pèlerin fait deux rakat

de prière derrière la station d’Ibrahim si possible, sinon en n’importe quel

endroit de la sainte mosquée. Dès que le pèlerin aura terminé les sept trajets

de la procession entre Al Safa et Al Marwa, la Oumra est achevée, et le

pèlerin peut retourner à sa vie normale licite (porter d’autres habits par

exemple).

Après le trajet d’Al Safa à Al Marwa, le pèlerin va vers les

puits de Zam-Zam, surmonté de bornes-fontaines pour se désaltérer, se laver et

faire ses ablutions. Ce puits s’est creusé à l’endroit où Ismail a donné des

coups de pied quand il est venu au monde : l’eau de ce puits a servi pour

la toilette du nouveau-né.

A la Mecque, il y a plusieurs mosquées, et on y prie à la

même heure, mais le pèlerin doit être le plus souvent, sinon à toutes les

heures de prière (il y en a cinq dans la journée, comme on sait), à la Sainte

Mosquée, celle dans laquelle se trouve la Kaaba. Or, pour accéder à cette

mosquée, il faut venir bien avant les heures de prière, ou même n’en sortir que

pour les besoins vitaux.

En pratique, le pèlerin doit se lever au plus tard à trois

heures du matin, pour avoir accès aux toilettes et faire ses ablutions ;

sinon, il sera obligé de faire la queue et ne pourra jamais accéder à la mosquée

pour la prière de l’aube. A Médine, le problème ne se pose pas, car dans la

mosquée elle-même il y a suffisamment de toilettes et de douches.

Evidemment, la ville ne dort pas pendant tout le temps du

pèlerinage. Les enfants jouent dans les rues à deux heures du matin, les

magasins sont ouverts à tout moment, le jour et la nuit, les commerçants et les

clients vaquent paisiblement à leurs affaires et personne n’est inquiété :

nuit et jour, les rues regorgent de monde.

La veille du huitième jour, après la prière du soir (Icha),

les pèlerins s’embarquent pour Mina, ils y passent la journée du huitième

jour ; c’est à Mina, avant de partir à Arafat, que le pèlerin fait son

bain de purification tout en formulant le vœu du hadj (là encore, en

silence pour les femmes). Le neuvième jour après la prière de l’aube (Fayr),

ils partent pour Arafat où ils resteront toute la journée jusqu’au coucher du

soleil. Ce jour là, exceptionnellement, les pèlerins ne prieront pas la prière

du crépuscule (Maghrib) à l’heure indiquée, ils attendront d’être

arrivés à Muzdalifah, comme l’a fait Mohammed « Paix et salut sur

Lui ». Le trajet de la Mecque à Mina, de Mina à Arafat, de Arafat à

Muzdalifah et de Muzdalifah à Mina est celui que le Prophète « Paix et salut

sur Lui » a fait lors de son déménagement de la Mecque à Médine :

c’est pourquoi il faut faire exactement comme il a fait.

La journée passée à Arafat est un jour de prières,

d’invocations et d’implorations, qui seront plus intenses aux dernières heures

avant le coucher du soleil. On raconte que c’est au sommet du mont Arafat que

Adam et Eve se sont retrouvés après la punition céleste. Quand Eve, la

première, a vu Adam, elle s’est assise et a fait semblant de ne l’avoir pas

remarqué. Adam l’a vue, il est venu à elle et lui a demandé où elle était

allée. Eve répondit qu’elle n’avait pas bougé depuis qu’ils s’étaient perdus.

Adam constata pourtant que les semelles des chaussures d’Eve étaient toutes

usées à force de marcher à la recherche d’Adam. De nos jours, on dit que les

femmes imitent Eve : même quand elles sont folles d’amour pour un homme,

elles n’ont pas le courage de l’avouer et attendent toujours que l’homme fasse

le premier pas. J’ai ajouté cette petite anecdote pour détendre le

lecteur !

Eve a été victime des malices de Satan et elle a obligé Adam

à agir contre les recommandations de Dieu. Ils ont été renvoyés du jardin

d’Eden et se sont perdus pendant beaucoup d’années.

A Muzdalifah, on fait la prière du crépuscule (Maghrib)

et la dernière du soir (celle de Icha), puis on se couche sur sa natte à

même le sol, sans oreiller, sans couverture, en s’imposant de ne pas se gratter

de peur de créer des écorchures qui saigneraient, en s’abstenant de se laver

les dents de peur de faire saigner les gencives : en somme, il s’agit

d’éviter tout ce qui pourrait faire saigner. C’est aussi à Muzdalifah qu’on

ramasse des petits cailloux avec lesquels on lapidera Satan pendant le séjour à

Mina.

Après la prière de l’aube, les pèlerins quittent Muzdalifah

pour Mina, où ils resteront trois jours. Au moment de lapider Satan, ils

glorifient et implorent Dieu, et demandent refuge auprès de Lui pour être

épargnés des malices du démon et être sauvegardés des tortures de l’enfer. Le

pèlerin qui pense n’avoir pas assez de force pour la lapidation a le droit de

déléguer une autre personne pour l’accomplissement de ce rite. C’est à Mina que

les hommes se rasent la tête et que les femmes se coupent une mèche, longue

d’une phalange de doigt, à la tresse de leurs cheveux. Ils peuvent alors porter

leurs habits civils et vivre une vie normale pendant le séjour à Mina.

D’ailleurs, le matin du dixième jour est celui d’un jour de fête, et on peut

porter de beaux habits et se parfumer, ce qui n’était pas permis pendant le hadj.

C’est le jour de l’immolation des moutons : les femmes ne vont pas à

l’endroit où cela se fait, les hommes sont délégués pour le faire. Le pèlerin

qui n’a pas les moyens de payer un mouton observera le jeûne pendant les trois

jours du séjour à Mina, et pendant sept autres jours à son retour en famille.

De Mina, les pèlerins retournent à la Mecque, et, pour dire

au revoir à la sainte mosquée, font à nouveaux les circumambulations autour de

la Kaaba, ainsi que le parcours de Al Safa à Al Marwa, de la même manière

qu’ils l’avaient fait au départ.

Ceux qui n’ont pas commencé leur circuit par Médine quittent

la Mecque pour Médine ; ceux qui ont commencé par Médine ont terminé et

seront conduits à l’aéroport de Djedda pour le retour au pays. Il est

recommandé de séjourner huit jours à Médine, afin de pouvoir y faire quarante

prières à Rawda, la sainte mosquée dans laquelle repose notre Prophète

« Paix et salut sur Lui » et ses compagnons « Bénédiction de

Dieu sur eux », soit les cinq prières obligatoires de chaque jour pendant

huit jours. Celui qui aura satisfait à cette prescription peut espérer le

pardon de ses péchés, car c’est là que repose le plus méritant des musulmans,

et on ne peut accéder à la grâce de Dieu que par son canal, puisque c’est Lui

qui sera le médiateur entre les musulmans et Dieu le jour du jugement dernier.

A Médine, il n’y a pas de bousculade, les hommes et les

femmes sont dans des compartiments différents : au moment de visiter le

mausolée, les femmes viennent quand les hommes sortent. Le pèlerin doit faire

des bénédictions pour Mohammed « Paix et salut sur Lui » et ses

compagnons. Seidima Boubacar et Seidima Oumarou « Bénédiction de Dieu sur

eux » sont couchés à côté de Lui. Le pèlerin implore le pardon, sollicite

le bien de ce monde et celui de l’au-delà pour lui, pour ses enfants, ses

proches et pour toute la communauté musulmane. Un peu plus loin repose Seidima

Ousmane, il faut donc y aller, et faire les mêmes bénédictions, implorations et

invocations, visiter la première mosquée de Mohammed « Paix et salut sur Lui »

à Médine, visiter le cimetière où repose Hamza « Bénédiction de Dieu sur

Lui », le cousin du Prophète « Paix et salut sur Lui », et

beaucoup d’autres lieux.

La visite du mausolée donne à réfléchir. Toutes ces foules,

provenant de toutes les contrées de la terre, sont venues faire des

bénédictions pour une personne qui n’est pourtant plus de ce monde. Cette

personne, plus aimée de Dieu que tout au monde, cette personne pour l’amour de

laquelle Dieu a fait toutes ses créations, cette personne la plus importante

ici-bas et dans l’au-delà, cette personne n’a pas échappé à la mort : et

donc personne n’y échappera. Cette visite vous donne ainsi la ferme conviction

que tout disparaîtra un jour, et vous exhorte à la patience et à la

persévérance dans la pratique des recommandations de l’Islam, dans l’espoir

d’être au côté du plus aimé de Dieu qui nous a tracé la bonne voie pour accéder

au paradis et avoir une vie meilleure dans l’au-delà. Il est dit dans le Coran

que le musulman doit essayer d’imiter la conduite du Prophète « Paix et

salut sur Lui ». Il est vrai qu’aucune personne ne peut faire exactement

comme Lui, mais il est recommandé de le tenter, afin d’éviter les grosses

erreurs. Dieu est clément et miséricordieux.

Tout au long du pèlerinage, on ne pense qu’à la bonne

exécution de ses rites, afin d’être pardonné des erreurs commises. C’est

pourquoi, à la sainte mosquée de la Mecque comme à celle de Médine, les

pèlerins versent beaucoup de larmes de regret et de crainte, parce qu’ils se

demandent si les erreurs qu’ils ont commises seront pardonnées, et si les

tortures de l’enfer leur seront épargnées. Au moment de quitter la sainte

mosquée de la Mecque et celle de Médine, on a l’impression qu’on laisse quelque

chose derrière soi : on souhaiterait rester ici, sur les lieux saints,

pour toute sa vie, pour faire encore plus d’invocations, d’implorations, de

bénédictions, de prières.

Au retour en famille, les parents et amis sont très heureux

de vous retrouver : c’est la fête, beaucoup de plats ont été préparés par

eux et vous attendent, on mange, on rit, on cause, on vous pose mille

questions. Pour le restant de sa vie, le pèlerin n’oubliera jamais ce voyage,

et au moment de faire ses prières il reverra chaque fois, comme dans un film,

la Kaaba et le Mausolée où reposent Mohammed « Paix et salut sur

Lui » et ses compagnons « Bénédiction de Dieu sur eux ».

Revenu du pèlerinage, le pèlerin est tenu en grande

considération par la communauté musulmane : pour l’honorer, on l’appelle El

Hadji (Hadja pour la femme). Il doit désormais veiller à tout ce

qu’il fait, éviter tout ce qui pourrait ternir son image de Hadji, et

respecter scrupuleusement tous les interdits de l’islam. Que Dieu nous guide

dans la bonne voie ! Je souhaite qu’Il accorde à tous les musulmans

l’occasion de visiter les lieux saints.

Madame

Sirandou Boucoum

[Originaire de Djenné, je fus recrutée à l'école

en octobre 1954 à Djenné où j'ai poursuivi mes études primaires jusqu'en 1961.

Après ma réussite au Certificat de fin d’études primaires élémentaires, je

fus orientée vers le lycée de jeunes filles, actuel lycée Bâ Aminata. Apres

avoir obtenu le DEF (diplôme d'études fondamentales), j’ai été admise à l’école

normale secondaire de Badala, c'était d'ailleurs la première promotion

de cette école. En septembre 1967, ayant réussi au diplôme de fin d'étude

à l'école normale, je fus mise à la disposition de la région de Gao et affectée

à Ansongo comme enseignante de second cycle chargée de l’enseignement

de l’anglais et du français. L’année suivante 1968 -1969 j‘ai été nommée à

Diré dans région de Tombouctou. En octobre 1969, mutée à Djenné, je m’y installai

pour de bon et poursuivis mes activités d’enseignante. Depuis1973 j’ai entrepris

des activités politiques pour prouver à la femme de Djenné que sa place n’est

pas seulement à la cuisine, et qu’elle devait être présente lors des prises

de décisions pour son développement. Cet objectif n’a été atteint qu’au prix

de dures épreuves. En 1992 je fus nommée Directrice du second cycle de Djenné.

En 1999 je fus élue conseillère communale et 2ème adjointe au Maire. Depuis les élections de

2004, où j’ai été réélue conseillère communale mais plus membre du bureau

communal, j’ai repris ma fonction de Directrice de second cycle, cette fois

au quartier Kanafa à Djenné. Je suis mariée et mère de 5 enfants dont un commerçant,

un étudiant, un jeune diplômé en mécanique auto, une ménagère mariée avec

4 enfants, et une fille maîtresse d’anglais comme sa mère.]

______________________________________________________

DOCUMENT

2

Bénédictions et

amulettes :

quelques remarques

sur la connaissance des marabouts à

Djenné

Geert Mommersteeg

« Que Dieu

lui donne une longue vie ! » « Que Dieu donne de la force au

lait de sa mère ! » « Que Dieu le fasse solide de sorte qu’il

rejoigne nos rangs ! » « Que Dieu lui fasse vivre la vie d’un

musulman ! » « Que Dieu lui donne une bonne vie tant qu’il

demeurera dans notre ville et qu’Il lui donne une bonne vie lorsqu’il

s’établira ailleurs ! ».

Lorsqu’il a sept

jours, l’enfant est béni. Dès qu’il a annoncé le nom du nouveau-né, le marabout

demande à Dieu de lui assurer longue vie, bonne santé et force. La ville dans

laquelle l’enfant est accueilli de cette façon est la ville de Djenné, cette

ville dont la fameuse mosquée et les nombreuses écoles coraniques reflètent

encore les jours glorieux du passé. A la fin des années 80 –la période où j’ai

fait mes recherches ethnologiques à Djenné– la ville comptait quelques 35

écoles pour l’éducation coranique élémentaire et une douzaine d’école pour

l’enseignement secondaire où le droit, la grammaire de l’arabe, la rhétorique

et la littérature, la théologie, les traditions du Prophète et l’exégèse du

Coran étaient enseignés.[2]

Les maîtres de ces écoles coranique

traditionnelles sont appelés alfa (de

l’arabe al-faqîh) en songhaï, ou môdibo (de l’arabe mu’addib) en fulfulde. En français, la langue du colonisateur, les

maîtres sont appelés marabouts, terme qui est employés dans toute l’Afrique de

l’Ouest musulmane. « Les marabouts, » comme mon assistant de recherche Boubakar

Kouroumansé me l’a dit une fois, « enseignent comment suivre Dieu, et les

marabouts savent comment demander à Dieu ». De cette façon concise, il

faisait référence aux deux types de connaissances que les marabouts possèdent.

Une distinction est faite entre la connaissance qu’on appelle

« publique » et la connaissance « secrète ».[3]

La connaissance publique est associée à la pratique de l’éducation dans les écoles

coraniques. Les jeunes enfants sont confiés à un alfa qui leur apprendra à réciter le Coran, tandis que les élèves

plus avancés poursuivent chez lui leur formation islamique. Guidés par leur alfa ils font

connaissance avec les auteurs classiques du droit islamique, de la grammaire et

de la littérature arabes, de la théologie, des traditions du Prophète et de

l'exégèse du Coran. Les connaissances secrètes sont appliquées dans le

« maraboutage », ce complexe de pratiques magico-religieuses où la

production d’amulettes et la divination sont les plus significatives.

Les marabouts jouent un rôle

important dans la vie de chaque individu à Djenné. Ceci apparaît

particulièrement évident aux étapes critiques de la vie : la naissance, la

circoncision, le mariage et la mort. A la cérémonie au cours de laquelle le

nouveau-né est nommé, c’est un marabout qui annonce le nom de l’enfant et le

bénit. Au moment de la circoncision, les jeunes garçons reçoivent des amulettes

pour les protéger contre le Mal et contre les dangers. Lorsque les garçons

retournent dans leurs familles, après une quinzaine de jours de réclusion, un

marabout est là pour prononcer des bénédictions sur eux. Le mariage est

contracté devant le marabout, et, finalement, c’est encore un marabout qui

conduit la dernière prière sur le défunt et dirige la lecture du Coran ou du Dala’il al-Khairat –un panégyrique du

Prophète Muhammad– pendant les condoléances, pour faciliter la vie ultérieure

du défunt.

Le

bien-être individuel, cependant, n’est pas pris en charge seulement aux étapes

critiques de la vie. Dans la vie de tous les jours, les marabouts rendent aussi

toute une variété de services pour assurer la santé à une personne, pour lui

offrir la sécurité, pour lui garantir le bien-être spirituel et matériel. Par

le moyen de la divination, de prières surérogatoires, et par la production

d’amulettes, ils peuvent prendre contact avec les pouvoirs cachés du monde

surnaturel et les utiliser pour le bénéfice de leurs clients.

Les bénédictions sont partout

présentes dans la vie sociale à Djenné. Sans cesse, Dieu est appelé à prendre

soin de Ses serviteurs. « Que Dieu nous sauve ! ». « Que

Dieu nous protège pendant notre voyage ! ». « Que Dieu

l’approuve !». « Que Dieu nous donne la force ! ».

« Que Dieu protège notre ville ! », etc. Ces bénédictions, et

bien d’autres, peuvent être entendues dans des occasions spéciales, mais aussi

dans la vie de tous les jours : car chacun peut solliciter Dieu, et la requête

de chacun peut être satisfaite par Lui.

Dieu,

cependant, a quatre vingt dix neuf noms, ceux qu’on appelle « les Plus

Beaux Noms de Dieu ». Certains de ces noms sont plus puissants que d’autres.

Présenter une requête particulière à Dieu en employant un nom doté de puissance

apportera une résultat rapide et certain. En outre, partout dans Son Saint

Coran, Dieu à parlé en utilisant des mots puissants. S’ils sont employés à bon

escient, les pouvoirs inhérents à ces mots peuvent être utilisés pour toutes sortes

de fins. Ces mots sont aussi utilisés dans les amulettes.

Des

versets coraniques, des sections, ou même un seul mot, une sourate courte

entière, un nom de Dieu, tous peuvent être utilisés et en réalité le sont.

L’usage des amulettes dérive de la croyance dans le pouvoir des inscriptions

qu’elles contiennent. C’est le pouvoir inhérent à ces mots qui protégera ou

aidera celui qui les porte.

Ainsi,

ou inscrits sur un bout de papier, cousu dans du tissu ou du cuir (tira en songhaï) ou dissous dans

une potion d’« eau sainte » (nesi en songhaï), les pouvoirs portés

par les mots du Livre Saint peuvent être appliqués à différentes intentions

curatives, protectrices ou causatives. Cependant, ni les noms particuliers ou

passages spécifiques du Coran, ni les techniques souvent compliquées pour les

employer ne sont des connaissances communes. Ce sont au contraire des secrets,

et c’est la connaissance de ces secrets qui fait la spécialité des marabouts.

Cette connaissance leur permet de demander à Dieu de donner à un commerçant le

succès dans ses affaires, d’accorder à une femme l’enfant qu’elle désire depuis

longtemps, de guérir tel autre d’une maladie, ou de rendre une femme amoureuse

de l’homme qui la désire.

Depuis

toujours, l’usage d’amulettes a été l’objet d’un débat à l’intérieur de

l’islam, et dans la littérature sur ce sujet plusieurs opinions se

dessinent : d’un côté, les savants classiques déclarent que toute pratique

magique corrompt la foi islamique et que, par conséquent, il est défendu aux fidèles

de s’y aventurer ; de l’autre, ceux qui défendent l’utilisation du Coran

dans la confection des amulettes, interprètent les textes écrits dans ces

dernières comme autant d’invocations de Dieu, comme autant de prières de

demande.

C’est surtout cette dernière opinion

qui ressort de la terminologie utilisée à Djenné. Les amulettes sont définies

comme « demandes à Dieu » (Yer Koy narey en songhaï). C’est en

effet ce que font les marabouts qui écrivent ces amulettes : ils demandent

à Dieu Sa protection pour leurs clients, ou la prospérité, ou la réalisation

d’un but spécifique.

L’expérience suivante au cours de

notre travail de terrain, il y a plus de quinze ans, a été un incident

révélateur dans ce contexte.[4]

Pendant l’une de nos visites hebdomadaires à un marabout, il m’a été demandé de

lire une lettre qui lui était adressée. Il me donna la lettre, qu’il avait

reçue le jour même, et je commençai à lire les quelques lignes en français.

Chaque fois que j’avais lu quelques mots, je faisais une courte pause pour permettre

à Boubakar de traduire en songhaï. La lettre était envoyée par un homme de

Bamako et contenait une demande d’aide au marabout, car l’expéditeur désirait

obtenir un emploi dans une entreprise donnée. Littéralement, l’homme demandait

au marabout de « prier » pour qu’il obtienne le poste. Lorsque je lus

sa demande, à haute voix, Boubakar, hésitant légèrement, traduisit le mot

français « prier » par le songhaï « dyingar », le mot qu’on emploie pour dire le « salât » (la prière

rituelle qui doit être pratiquée cinq fois par jour). A ce moment, le marabout éclata de

rire et dit : « Dyingar ?

Je suppose qu’il veut dire gara ! ».

Gara est le

terme songhaï pour ce qu’on appelle en arabe ducâ’, une prière de requête, ou une invocation

personnelle. La différence entre dyingar

et gara est essentielle. Comme une

suite à l’incident au cours duquel le marabout juxtaposa et distingua les deux

termes, Boubakar et moi-même (d’abord ensemble, ensuite avec certains

marabouts) avons discuté cette question en grand détail. Dans ces discussions,

il a été fait plus d’une fois allusion à un verset du Coran :

« Appelez Moi et Je vous répondrai » (40:62) ou au hadith

« Les prières de demande sont les armes du croyant ». Ces paroles,

dirent mes interlocuteurs, signifient qu’il est possible d’obtenir certaines

choses en les demandant à Dieu.

Le processus de

confection d’une amulette en détail[5]

Le

processus de confection d’une amulette est souvent fort complexe. Les sciences

ésotériques, qui concernent entre autres la connaissance du sens caché et des

pouvoirs des mots et des lettres, de la numérologie et des carrés magiques, ont

chacune son application spécifique. Une fois, pendant mes recherches à

Djenné, j’ai eu la chance de pouvoir suivre

les diverses étapes de la confection d’une amulette. Un homme avait jeté son

dévolu sur une femme, mais cette femme, en dépit de ses avances, continuait à

le repousser ; il avait donc fait appel à un marabout pour obtenir de ce

dernier une amulette qui le rendrait capable de posséder cette femme en

particulier.

Afin d’accomplir le requête de son client le marabout a

commencé par ouvrir son exemplaire du Coran. Les mots du Coran sont le

fondement des amulettes islamiques. Pour l’amulette que nous examinons, le

marabout a pris une section de la sourate 12, verset 30 : « il

l’a rendue éperdument amoureuse de lui ».[6]

Le passage de la sourate « Youssouf » d’où provient ce verset raconte

comment Joseph, servi lui-même par son extrême beauté, rendit la femme de son

maître égyptien éperdument amoureuse de lui. Les mots conviennent donc bien

pour une amulette qui a pour but d’apporter à son propriétaire l’amour et

l’affection d’une femme.

Une

fois que le marabout a décidé quelle citation du Coran il veut utiliser, il

calcule la valeur numérique de ces mots. Chaque lettre de l’alphabet arabe a sa

propre valeur numérique. Ainsi donc, après quelques calculs, le marabout trouve

que la valeur numérique du passage de la sourate « Youssouf » est

1957. Cette valeur lui permettra, comme nous allons le voir, de déterminer le

contenu et la forme exacts que doivent prendre les diverses composantes dans le

processus de fabrication de l’amulette. Cependant, avant tout, le marabout doit

aussi fixer, par divers calculs, la date qui conviendra pour écrire effectivement

l’amulette et pour invoquer les esprits.

C’est que, pour tout acte de « maraboutage », il y a le moment

voulu : plus exactement, il y a un temps pour le « bon travail »

et un temps pour le « méchant travail ».[7]

Chacune des douze heures du jour et chacune des douze heures de la nuit a un

caractère différent. On les appelle les « heures des planètes ».

Chacune des sept « planètes » (le soleil, la lune, et les planètes

Mars, Mercure, Jupiter, Vénus et Saturne) exerce une influence spéciale à un

moment particulier du jour, ou de la nuit. Pour s’assurer des influences

astrologiques voulues, le marabout détermine, sur la base de la valeur

numérique de la citation choisie, à quelle heure et sous le signe de quelle

planète il devra écrire l’amulette.

La valeur numérique du texte

coranique est ici 1957 ; divisée par 12, il reste 1 : ainsi

l’écriture doit être faite pendant la première heure du jour. Or, le jour –un

mercredi– où le marabout faisait le travail que je rapporte ici, cette heure

était déjà dépassée. Le marabout consulte donc une table des heures des

planètes. Il y trouve que la cinquième heure et la douzième heure du jeudi sont

placées sous le même signe que la

première heure du mercredi : le signe de Mercure. Ainsi, il repousse l’écriture

à la cinquième heure du lendemain, et prévoit de commencer les invocations à la

douzième heure, puisque l’écriture et l’invocation doivent être placées dans

des heures de la même planète.

Lorsque l’heure favorable est venue,

le marabout trace et écrit sur un morceau de papier tout ce qui fera la force

de l’amulette. Les inscriptions sont divisées en trois parties : des

signes mystérieux, un ‘carré magique’, et un texte en arabe.

Au coin

en haut à droite du papier (format environ 10 x 15 cm.) le marabout écrit d’abord

sept signes mystérieux. Ces signes, ensemble, forment ‘le nom

suprême’ de Dieu (al-ism al-a`zam).[8] Sous ces sept signes, le marabout écrit « Au nom de

Dieu, le Miséricordieux, le Compatissant : c’est Lui que nous appelons à

l’aide », puis une bénédiction pour le Prophète : « Que Dieu

bénisse notre Seigneur le Prophète et Sa famille ».

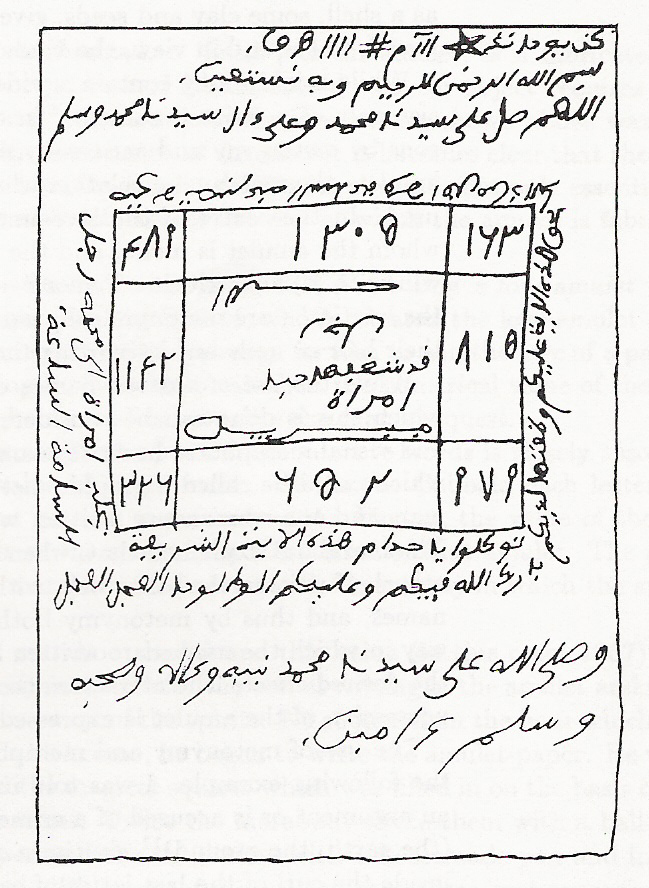

Au centre du

papier de l’amulette, est alors dessiné un carré divisé en neuf sections. Huit

d’entre elles contiennent des chiffres, celle du centre contient un texte.

C’est là que le marabout écrit le passage de la sourate

« Youssouf » : « il l’a rendue éperdument amoureuse

de lui », avec le nom de son client et le nom de la femme dont le cœur

doit être gagné. Le nom de la femme est écrit en dessous de la citation du

Coran, celui de l’homme au-dessus, et sens dessus dessous. De la sorte, nous

dit-on, les deux noms « s’attirent » mutuellement. En dessus, ou

plutôt « sous » le nom de l’homme, le marabout écrit le nom de Dieu,

et sous le nom de la femme il écrit celui de l’ange Djibril.

Les nombres qui figurent dans le carré sont tous dans un

certain rapport les uns par rapport aux autres. Ils sont tous déduits de la

valeur numérique du texte coranique. Les huit cases sont remplies de la façon

suivante :

|

489 |

1305 |

163 |

|

1142 |

|

815 |

|

326 |

652 |

979 |

Construit

de cette façon, le carré dispose les nombres de telle sorte que les lignes et

colonnes ont toujours le même total à savoir 1957, la valeur numérique de la

citation choisie. Il y a donc une relation étroite entre les nombres et le

texte. Le marabout explique qu’écrire un tel carré équivaut à écrire la

citation du Coran 1957 fois. Mais utiliser un tel carré n’est pas seulement

plus facile et plus rapide. Des carrés tels que celui-là sont également très

faciles à lire pour les esprits qui vont être invoqués afin que soit réalisée

la requête qui est formulée dans l’amulette. Les esprits peuvent lire les

carrés d’un seul coup d’œil ! Et immédiatement, ils comprennent ce qui est

demandé ! La construction d’un carré numérique peut donc être considérée

comme une façon condensée d’écrire la demande.

Après avoir construit le carré

numérique, le marabout écrit autour de ce carré le texte suivant :

« Croyez [en Dieu], oh serviteurs de ce saint verset. Que Dieu vous

bénisse. Vous devez obéir ! Vite ! Vite ! Par la vertu des

droits de ce verset sur vous et par les pouvoirs qu’il a sur vous, garantissez

l’amour de (le nom de la femme) pour (le nom de l’homme) sur l’heure ! De

telle sorte qu’elle ne soit pas capable de rester loin de lui une seule heure

et même moins que cela ! ». Le marabout demande, ou mieux ordonne,

aux esprits attachés au texte coranique inscrit sur l’amulette-papier,

d’accomplir ce qui est demandé. Plus tard, durant l’invocation, lorsqu’il

s’adressera lui-même directement au monde des esprits, il prononcera cette

phrase. Car, comme on le verra en détail plus loin, chaque verset, et même

chaque mot du Coran a ses propres esprits pour l’accompagner.

Le marabout termine en écrivant au

bas de l’amulette-papier une autre bénédiction pour le Prophète (« Que

Dieu bénisse notre Seigneur Muhammad, Son Prophète, et sa famille et ses

compagnons ! »). Voici l’amulette achevée : [9]

|

Immédiatement, le marabout fait deux

copies de ce document : l’une sur une autre feuille de papier avec un

stylo à bille, et l’autre, avec une plume de fabrication locale et avec de

l’encre, sur une planchette de bois. Alors que l’une des feuilles est mise de

côté pour être utilisée dans le rituel d’invocation –et c’est celle qui servira d’amulette en fin de compte– l’autre doit être placée en un certain

endroit. Ici il y a quatre possibilités, chacune associée avec un des quatre

éléments : l’eau (le papier est mis dans une boite, une bouteille ou

récipient équivalent, et plongé dans l’eau), la terre (il sera donc enseveli

dans un trou ou dans le sol), l’air (il sera suspendu à un arbre élevé) et le

feu (on l’enterrera à un endroit où l’on fait souvent du feu, par exemple une

cuisine, ou on l’écrira sur une feuille de métal qui sera placée près d’un feu

ou d’un fourneau à charbon). Le lieu qui convient est déterminé à partir de la

valeur numérique du texte coranique. Il est important de déposer la copie au bon

endroit, car c’est là que les esprits vont envoyer leurs assistants pour la

chercher. Dans le cas présent, c’est l’élément « eau » qui a été

déduit de la valeur numérique. Ainsi, peu de temps avant qu’il ne commence

l’invocation, le marabout a mis le papier dans un petit sachet en plastique et

l’a plongé dans l’eau au bord du bras d’eau, juste à la limite de la ville.

Quant à

la copie sur une planchette de bois, lorsqu’elle est terminée, le marabout la

lave et recueille dans un récipient l’eau dans laquelle les écritures ont été

dissoutes. Le liquide est donné au client, qui devra, régulièrement, en

frictionner son visage et sa tête, ou en boire une petite quantité.

L’utilisation de l’eau qui a servi à tout effacer dérive, comme le recours aux

amulettes, de la croyance en le pouvoir des textes du Coran et des autres

inscriptions qu’elles contiennent. En utilisant l’eau et l’amulette, on

renforce l’une par l’autre : non seulement l’eau renforce le pouvoir de

l’amulette, mais en même temps elle attache ce pouvoir à l’individu. Le client,

qu’il veuille porter l’amulette ou simplement la garder à la maison, peut

internaliser le pouvoir de ses inscriptions en buvant l’eau ou même en s’en

frictionnant le corps.

Lorsque

la douzième heure du jeudi est venue, celle qui est placée –comme l’heure à laquelle le marabout a fait

les écritures– sous le signe de Mercure, il commence les invocations. C’est le

moment d’en appeler aux esprits pour qu’ils accomplissent ce qui a été demandé

dans l’amulette.

Il y a deux sortes d’esprits, comme

le marabout l’explique : les djinns et les anges. Les djinns se

trouvent partout sur la terre et dans les eaux. Quant à leur caractère, il

ressemble à celui de l’homme : certains se conduisent bien, d’autres se

conduisent mal. Les anges, quant à eux, ne font jamais aucun mal, leur

comportement est exemplaire. Ils sont les créatures les plus proches de Dieu.

Ils vivent dispersés dans les sept ciels. Dans notre cas le marabout s’adresse

lui-même à un groupe d’esprits : ceux qui sont associés au texte coranique

inscrit sur de l’amulette-papier.

Avant qu’il ne puisse les invoquer,

il doit accomplir un certain nombre de rites. D’abord, le marabout allume un

feu de charbon de bois dans un petit fourneau. Il prend ensuite

l’amulette-papier, jette un petit morceau d’encens dans le charbon

incandescent, et tient le papier dans la fumée pendant un certain temps. La

fumée est la nourriture des esprits. Comme le marabout l’explique :

« vous ne pouvez pas inviter quelqu’un sans lui donner un repas ». En

rassasiant les esprits, le marabout s’assure de leur concours. Le type de

parfum à utiliser dépend, lui aussi, de la valeur numérique du texte coranique

de l’amulette. Pendant les préparatifs de l’invocation, le marabout a

vérifié quelle odeur est celle qui convient. Lorsque l’amulette-papier a été