DJENNE PATRIMOINE

Informations

n° 21, automne 2006

NOUVELLES DE DJENNE

Graves incidents à Djenné le 20 septembre

2006

Les informations que nous avons données à nos adhérents dès le 23 septembre sur les incidents survenus à Djenné le 20 septembre peuvent être aujourd’hui sensiblement complétées.

L’intervention de

Pour l’administration, et

notamment le Ministère de

Pour le lancement des travaux, la mission d’AKTC séjournait à Djenné depuis le dimanche. Le lundi, elle avait rencontré les autorités, notamment le chef de village et le préfet ; le mardi vers 16 h avait été organisée une réunion à la mosquée. Cette mission était composée notamment de Francesco Siravo, responsable du "Programme d'appui aux cités historiques" de cette Fondation, basé à Rome, et de Gisèle Taxil, qui devait séjourner sept mois à Djenné, d’un maître maçon italien et de deux collaborateurs burkinabé.

Les incidents qui ont marqué le début du travail de cette équipe ont été le fait d’un petit groupe de jeunes, mais la curiosité aidant et l’irréflexion de certaines personnes attisant le feu, ce groupe limité a rapidement entrainé une foule relativement importante. Il était environ 8 h du matin, l’équipe de l’AKTC commençait un sondage sur le toit de la mosquée. Elle a presque immédiatement été rejointe par quelques jeunes, menés par Harber Cisse, président de l’association des guides : ce dernier mettait en demeure l’équipe de cesser ses travaux. Bientôt la terrasse de la mosquée était envahie par une foule de jeunes, curieux de voir la cause de l’incident, le fameux trou creusé dans le toit de la mosquée.

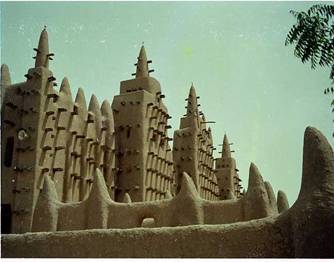

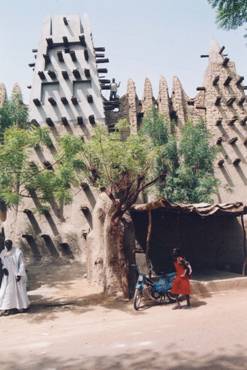

La mosquée de Djenné, chef d’œuvre des maçons de Djenné, peut-elle être

réparée ou restaurée sans qu’ils soient les premiers consultés, les premiers

associés à la conception même et ensuite à la réalisation du travail ?

L’équipe d’AKTC a eu beau parlementer, elle n’était pas entendue. Lorsqu’elle a évoquée l’accord du chef de village, les jeunes ont répondu : « chef de village corrompu ! » ; lorsqu’elle a évoqué l’accord de l’imam, les jeunes ont répondu « imam corrompu ! ». L’équipe n’a pas voulu continuer à discuter avec des jeunes qui mettaient en cause toutes les autorités. Et bientôt les outils des experts étaient saccagés, de même qu’un magasin installé dans l’enceinte de la mosquée et contenant du matériel destiné au chantier.

La foule est alors descendue dans la mosquée, arrachant les ventilateurs et l’installation électrique, rassemblant le tout avec le matériel des experts sur la place pour y mettre le feu, ce dont les gardes et gendarmes stationnés à Djenné les ont empêchés. Dans ce climat de grande excitation, le fils de l’Imam, a proféré des propos maladroits qui ont excité la foule. Alors, poursuivi par la foule, il est allé se réfugier dans la bibliothèque islamique construite par son père, et les gendarmes ont réussi à empêcher la foule de se saisir de lui, mais le sergent Broulaye Diallo a été blessé à la tête.

La foule s’est ensuite dirigée

vers la mairie, en criant « mer zon » (=maire voleur) et en jetant des cailloux.

Ne trouvant pas le maire à la mairie, les manifestants ont continué vers la

maison du chef de village, pensant que l’équipe de

De là, la foule s’est rendue à la préfecture, et l’ont lapidée de telle sorte que le bureau du préfet était plein de cailloux et que l’un de ses enfants a été blessé ; elle a également détruit la voiture de Khalil Korobara, le petit frère de l’imam (qui assurait l’intérim de ce dernier, absent pour ses affaires à Bamako) et qui était venu se concerter avec le préfet. Un jeune entraina la foule hésitante à casser cette voiture en donnant l’exemple : il s’est blessé volontairement au bras pour répandre un peu de son sang sur la voiture.

La foule a poursuivi jusqu’à

La matinée était terminée, l’atmosphère lourde, des renforts de gendarmes et soldats avaient été demandés à Sévaré, les manifestants avaient installés des pneus enflammés sur le pont… Ce jour-là, ni l’imam ni le muezzin –qui avaient été menacés par la foule– n’ont fait la prière de 14 h, c’est le fils d’un grand marabout de la ville qui a officié comme imam, et un commerçant qui tenu le rôle du muezzin. Jamais cela ne s’était produit à Djenné.

Les renforts de forces de l'ordre, venant de Mopti, sont arrivés dans l'après-midi et, pour ramener le calme, ont arrêté tous ceux qu'ils ont trouvés dans les rues. En fin de journée, comme ils poursuivaient un groupe de jeunes, certains se sont engagés dans le marigot, et l'un d'eux, incapable de nager, s'est noyé ! Le couvre-feu a été décrété mercredi et il était encore en vigueur jeudi, à partir de 21 h. Les trois maisons du maire, comme celle de l’imam, ont été gardées par les forces de l’ordre pendant trois jours.

Jeudi 21 septembre ont eu lieu des arrestations en grand nombre (une quarantaine ont été emprisonnés à Djenné même), grâce à une vidéo qui a été tournée pendant les événements par un photographe de Djenné ; beaucoup d'autres personnes ont été convoquées à la gendarmerie pour être entendues. Pendant la prière du soir à la mosquée, quelqu'un (un cousin de Sékou Touré) s'est levé pour proposer qu'on sorte et qu'on aille demander la libération de ceux qui avaient été arrêtés. Il semble que cette intervention ait suscité une réprobation unanime de l'assistance.

Il s’est rapidement avéré que l’essentiel des arrestations frappaient des jeunes des quartiers Sud de Djenné (Djoboro, Yoboucaïna, Konofia, Kanafa, Seymani). Dès le 22 septembre, les femmes de ces quartiers, voulant intervenir en faveur de leurs enfants ou maris arrêtés, se sont regroupées pour une marche vers la préfecture ; elles en ont été empêchées par les forces de l’ordre, mais tout le monde a apprécié que le Préfet soit venu à leur rencontre et leur demande de désigner une délégation de 5 personnes, qu’il recevrait et qu’il a effectivement reçue. Néanmoins les arrestations n’ont pas cessé au moins jusqu’au 29 septembre. Certaines arrestations ont été provoquées par le fait que certains des premiers arrêtés ont essayé de se disculper par de fausses dénonciations de prétendus coupables de tel ou tel acte de vandalisme ou de tel rôle dans l’organisation des événements.

Vendredi soir 22 septembre s'est tenue à Djenné même une réunion des autorités : y participaient en particulier le Ministre de la culture, le Gouverneur de la région de Mopti, un représentant du ministère de l'administration territoriale, le député, l'AMUPI, un représentant du ministre de la sécurité, une représentant du Haut conseil islamique de Mopti, le frère de l'imam, un représentant du chef de village, un représentant de l'AMDH (Association Malienne des Droits de l’Homme) venu de Bamako, etc, etc.

Les décisions annoncées lors de

cette réunion sont : 1) le vandalisme est inacceptable, et donc la justice doit

suivre son cours ; 2)

Dans la journée du lundi 25 septembre, les personnes qui avaient subi des dommages ont été entendues par la justice. Du 27 au 30 septembre, les premiers prévenus ont été présentés à la justice de paix de Djenné, et certains ont été mis en liberté provisoire, d’autres sous mandat de dépôt. Plus tard, le 2 octobre, le fils de l’imam, était entendu à son tour. Le 4 octobre, 3 mineurs ont été entendus en présence de leurs parents, 4 prévenus ont comparu et 2 ont été libérés, mais deux autres personnes ont été arrêtées. Le 5 octobre, 4 prévenus ont comparu et dont l’un a été libéré. Le 6 octobre, 4 prévenus ont comparu dont trois ont été remis en liberté provisoire. Au total, il semble qu’il y ait eu plus de 40 inculpés, dont 28 laissés en liberté provisoire.

Les arrestations se sont poursuivies pendant tout le mois qui a suivi les événements : certaines personnes qui avaient fui Djenné sont revenues et ont alors été arrêtées. On est même allé rechercher jusqu’à Bamako le jeune qui s’était blessé volontairement devant la voiture du frère de l’imam, et l’avait aspergée de son sang pour exciter la foule.

Courant octobre, une commission de conciliation, composée de notables de Djenné a été constituée à l’initiative de l’un d’eux et elle est intervenue auprès des autorités et des victimes afin d’apaiser la situation. Malgré les efforts de cette commission, la situation n’a pas tellement évolué, parce que certaines des victimes exigent réparation.

Notons encore que, le 8 novembre

2006, les femmes des détenus se sont regroupées et sont allées voir le juge

pour demander la libération de leurs maris et de leurs fils. Le juge a répondu

qu’il ne peut pas prendre une telle décision, et que la demande des femmes

devrait être adressée au Ministre de

*

* *

Il est évident que Djenné n’avait jamais connu ce genre de situation, et donc que ces événements doivent susciter la réflexion de tous les responsables politiques, administratifs, religieux et associatifs.

L’interprétation politique est la première à être apparue. Le maire de Djenné a accusé l’ADEMA d’avoir poussé les jeunes à aller tout casser chez lui ; c’est d’ailleurs, dit-on, le frère du député Santara qui aurait indiqué à ces jeunes où se trouvaient les maisons de la famille du maire. Cependant, on doit bien observer que les hommes soupçonnés d’avoir organisé les événements appartiennent tous à la coalition qui a battu l’ADEMA pour porter l’actuel maire au pouvoir lors des dernières élections municipales. On cite Harber Cisse, président des guides et en même temps commerçant en pièces détachées, militant du PARENA, Diédani Touré dit Tchombé, et Babourou Koïta, militants de l’URD, Tamagnon Maïga et Baba Kontao, tous deux militants du RDA. Il faudrait donc croire que l’ADEMA a la capacité de manipuler ses opposants notoires à Djenné, ce qui serait tout de même extraordinaire. Si l’on veut trouver une interprétation politique, elle doit donc plutôt être recherchée ailleurs que du côté de l’ADEMA.

Tout au plus peut-on relever que

le député de Djenné a pris, dès le début des évènements, une position très

ferme. Rappelant comment le ministre Pascal Baba Coulibaly avait été reçu il ya

quelques années à propos de l’affaire des portes de la mosquée, rappelant les

manifestations contre la délégation de

Une autre interprétation est

fréquente : la population aurait

manqué d’information. L’administration se défend contre cette critique.

Comme l’a expliqué le ministre Cheick Oumar Sissoko devant les députés le 9

novembre, suite à une question posée par le député de Djenné, Mahamane Santara, l’information était ancienne et générale : le

Ministre a lui-même informé les autorités civiles et religieuses de Djenné lors

du crépissage de la mosquée fin février (voir

plus loin le « Droit de réponse » que nous a adressé

Mais cette information n’a pas été diffusée par les autorités civiles et religieuses dans la population. Sait-on qu’à Mopti, les informations relatives à la restauration de la mosquée ont été présentées dans chaque quartier –et dans les villages environnants– à l’initiative du Haut Conseil Islamique de Mopti ? Rien de tel à Djenné !

Et, au moment où les choses devenaient concrètes, le calendrier de la mission a été extrêmement serré. Arrivée le dimanche 17 à Djenné, elle a rencontré les autorités le lundi 18, notamment le chef de village, qui à cette occasion a convoqué le chef des maçons chez lui pour lui demander d’informer ses pairs d’ici le lendemain, date de début des travaux ! Une réunion a été organisée le mardi à 16 h à la mosquée, après la prière. Et les travaux ont effectivement commencé le mercredi matin !

Ici, il faut comprendre que, si on a

parlé de manque d’information, c’est pour ne pas avoir à dire trop brutalement ce

que Djenné demande désormais : que les projets concernant Djenné soient conçus

et élaborés à Djenné même avec les notables et les professionnels concernés de

Djenné.

En effet, en matière de protection du patrimoine, l’information ne suffit pas, c’est l’adhésion pleine et entière qui doit être recherchée, et cela exige des procédures et des comportements bien différents de ceux qui sont en vigueur. Certains, à Djenné, disent donc que la réaction des jeunes montre qu’ils s’approprient la défense du patrimoine architectural de leur ville, et, tout en condamnant la violence contre les biens et les personnes, certains voient un aspect positif dans cette volonté d’exiger des explications avant toute intervention sur un élément notoire du patrimoine de la ville, et d’exiger une participation à la conception de tout projet concernant la ville.

Une interprétation liée au comportement des autorités politiques, administratives et religieuses a aussi été évoquée. Relevant que presque tous les détenus sont originaires des quartiers de Konofia, Djoboro et Yoboucaïna, certains évoquent la mauvaise réputation de l’imam, à qui on reproche, dans ces quartiers notoirement pauvres, de profiter de la mosquée pour s’enrichir. Il est de notoriété publique que les relations entre les marabouts d’une part, entre eux et l’imam d’autre part, se sont considérablement détériorées au fil des ans, et en particulier ces derniers mois. En effet :

- les ventilateurs ont été donnés par l'Ambassade américaine, à la suite de la visite que l'Ambassadeur avait faite à l'Imam de Djenné il y a quatre ans, pour lui expliquer que la guerre contre Sadam Hussein n'était pas une guerre contre l'islam ; l'Imam avait profité de l’occasion pour demander "un petit cadeau", mais beaucoup de notables présents avaient été ulcérés par la vénalité trop apparente du responsable religieux ; le comportement des autorités religieuses, dans leurs fonctions officielles comme dans leurs activités privées, est mis en question par ces événements ;

- l'affaire de la bibliothèque islamique a été récemment source de graves divergences au sein de la communauté religieuse de Djenné : après avoir présenté aux membres du comité musulman de Djenné ce projet comme le leur, après avoir chargé le président de l'AMUPI de convaincre les marabouts de l'intérêt de ce projet, l'Imam aurait fait tous les papiers à son nom, et se trouverait donc propriétaire du bâtiment financé sur les fonds de l'Union Européenne (PAVIA-PSIC) ; c'est pour cette raison que, le bâtiment étant maintenant achevé, les marabouts ont refusé depuis plusieurs mois d'y déposer leurs manuscrits (ou tarikhs) ;

- enfin, les informations qui circulent au sein du comité de gestion de la mosquée et chez les artisans laisseraient entendre que le coût de la construction et de l’équipement de cette bibliothèque n’a pas dépassé, en réalité, la moitié de la subvention obtenue, et par conséquent chacun se demande qui a bien pu empocher la moitié du financement accordé par l’Union Européenne !

Il semble que l’Imam ne mesure pas les conséquences de son comportement. Certes, quelques jours après les événements, alors qu’il était encore à Bamako, il avait fait transmettre par sa famille à la population de Djenné un message d’apaisement, disant que « tout est la volonté de Dieu, il faut se soumettre », et que par conséquent sa famille ne demanderait pas réparation des dommages qu’elle a subis pendant les événements. Cependant, à peine rentré de Bamako pour la fête, il n’hésite pas, dans son homélie ce jour-là, à fustiger « l’égoïsme » de ceux qui ont créé des dégâts dans la ville, à rappeler que « Allah punira les égoïstes », ce qui a provoqué un sourd grondement dans la foule des croyants, dont certains se sont alors levés sans attendre la fatiha !

Et quelques jours après, il fait

apposer au-dessus de la porte de la bibliothèque islamique une grande plaque

donnant au bâtiment le nom de son père Sarmoye et

rappelant son propre rôle dans l’édification de ce bâtiment. Ses ambitions

dynastiques sont désormais claires, mais elles semblent fortement contestées

dans la population elle-même. Il a fallu une intervention pressante de l’AMUPI

pour que la plaque jugée inacceptable soit enlevée avant une visite attendue de

Ministre de

Il n’est pas exclu enfin que l’on

doive rechercher l’explication de ces événements dans un conflit entre spécialistes de

l’architecture de terre. Beaucoup de gens ont remarqué que les principaux

organisateurs des manifestations violentes sont, à Djenné, connus comme des

proches de Jean-Louis Bourgeois, auteur de publications importantes sur

l’architecture de terre et notamment sur la mosquée de Djenné. Y a-t-il un

conflit ou même simplement un désaccord entre cet expert et

*

* *

Quoi qu’il en soit des explications qu’on peut leur donner, ces événements d'une violence inconnue à Djenné ont causé mort d'homme, et ont en outre entraîné un préjudice évident pour la réputation et le patrimoine de la ville.

Ce que ces explications ont en commun est le fait que, hélas, à Djenné, les "autorités" sont en train de perdre leur autorité intellectuelle et morale. Elles hésitent à consulter la population, et même à l’informer. Dans un pays où on parle de démocratie, et depuis quinze ans maintenant, est-ce que tout cela n'aurait pas dû évoluer ? Il ne suffira donc pas de condamner quelques jeunes, donc beaucoup proviennent des quartiers populaires de Djenné (Djoboro, Konofia, Yoboucaïna) pour régler le problème : l'explosion de violence signale une crise sociale profonde, et ce sont des comportements individuels et collectifs des personnes qui les ont adoptés pendant des décennies qu'il faut changer si l'on veut ramener la paix durablement à Djenné.

DJENNE PATRIMOINE a souvent affirmé que la défense du patrimoine de Djenné ne peut être confiée qu'à la population de Djenné, faute de quoi cette protection ne sera jamais bien assurée. DJENNE PATRIMOINE conserve cette conviction ! Et cette position est naturellement encore plus vraie pour la mosquée, lieu de prière unique pour tous les croyants de Djenné, que pour les bâtiments civils !

Il est sûr, cependant, qu'on ne peut pas attendre grand'chose ni du chef de village, ni des notables de l'AMUPI, qui tous dans leur grand âge préfèrent être cajolés par le pouvoir et par les étrangers de passage que de travailler avec les forces vives de la ville au développement harmonieux de cette dernière. Ce sont les organisations de la société civile (associations, corporations, etc...) et les collectivités locales (au premier chef la mairie) qui doivent prendre le relais, et faire taire les jalousies, les querelles politiques, pour que soit préservé, avec le patrimoine commun, l’intérêt de tous et de chacun.

Car nous n’avons qu’une Djenné !

A la suite de la circulaire envoyée le 23

septembre par DJENNE PATRIMOINE à ses adhérents et correspondants réguliers,

Mises au point

Déjà par rapport au nombre des membres de l’équipe de Aga Khan trust pour la culture présent au moment des événements, leur programme et la durée des activités, les lignes sus mentionnées donnent les précisions. Pour les avoir il suffisait simplement de consulter le rapport préliminaire sur la restauration de la grande mosquée de Djenné, rapport que l’équipe d’Aga Khan a donné à la mission culturelle et au comité de gestion de la mosquée. Même si les membres de l’Association de Djenné Patrimoine n’étaient pas informés de l’existence dudit document, par précaution, il pouvait prendre contact avec le service technique en charge de la sauvegarde et de la promotion du patrimoine culturel de Djenné.

Dire que ni le comité de gestion de la mosquée, qui en assure la gestion et en finance l’entretien, ni les maçons qui font le travail, ni les pratiquants qui prient n’ont été informés des projets et encore moins consultés sur leur contenu et leur pertinence, ni même simplement avertis du début des travaux, n’est qu’une allégation grotesque, produit de la seule fantaisie de son auteur.

Je tiens par la présente,

vous rappeler les raisons de la présence du Réseau Aga Khan à Djenné. La

présence du Réseau Aga Khan pour la culture est liée à la restauration de la

mosquée de Djenné. Elle est contenue dans l’accord de Coopération pour le

Développement signé le 12 octobre 2003 entre

Les zones d’interventions

identifiées par le réseau A.K.D.N ont été déterminées. Celles–ci

ont été principalement centrées autour de Bamako,

Mopti, Djenné et Tombouctou.

Approche de

L’approche adoptée par

La gestion du projet de restauration et de conservation de l’architecture de Djenné, financé par les Pays-Bas, sous la direction de la mission culturelle a été riche d’enseignements sur la nature des difficultés inhérentes à de telles réalisations, aussi sur celle des solutions idoines à adopter.

Aujourd’hui avec le

contexte de décentralisation au Mali, qui fait que les collectivités sont les

maîtres d’ouvrage du développement local,

Par

rapport à la gestion des travaux de restauration de AGA KHAN TRUST pour

Programme de restauration de

Avant les évènements du 20

septembre 2006, l’équipe du Réseau Aga

Khan pour la culture a effectué plusieurs missions de terrain afin d’expliquer

les enjeux de leur intervention à

Djenné.

a. Mission du 7 décembre 2005.

Une délégation du Réseau

Aga Khan pour le Développement pour le Mali, conduite par Monsieur Férid Nandjee son représentant

résident et comprenant les personnes ci-après : Luis Monréal, Directeur Général

du Trust Aga Khan pour

L’objectif de la mission :

- visite de la mosquée, objet de la prochaine intervention du Réseau Aga Khan

- visite de courtoisie aux notabilités de la ville.

La délégation a dès son

arrivée, visité la mosquée en compagnie des agents de

Apres la visite des chantiers, les membres de la délégation ont rendu successivement une visite de courtoisie à l’imam et au chef de village. A ces différentes personnalités, il a été question de la restauration de la mosquée de Djenné.

b. Diagnostic pathologique de la mosquée :

Suite à la visite

effectuée par une délégation du Réseau Aga Khan de développement pour le Mali,

conduite par Monsieur Férid Nandjee

son Représentant résident, une équipe de

Au regard de son importance universelle, historique et architecturale, ce joyau monumental a été retenu par The Aga Khan Trust for Culture dans le cadre de la réalisation de son projet de restauration des mosquées après celle de la mosquée de Komoguel à Mopti.

La visite de la mosquée visait les objectifs suivants:

-constater les dégâts causés sur le bâtiment ;

-évaluer les travaux à réaliser ;

-rencontre avec les membres du Comité de gestion

Le chef de

Ces problèmes se résument en deux points essentiels :

- L’infestation de la mosquée par les chauves souris ;

- La dégradation des toilettes.

3. Mission des 4 et 5 avril 2006.

Une équipe du Trust Aga Khan pour

Les problèmes signalés dans ledit dossier représentent les principales inquiétudes exprimées par les représentants locaux que sont l’imam, le chef de village et le Président de l’AMUPI.

L’ensemble de ces préoccupations ont motivé cette mission technique qui a permis de rencontrer les personnes ci-après (voir liste en annexe). La partie pilote à restaurer a été de commun accord déterminée par le comité de gestion de la mosquée. Le démarrage du chantier a été fixé à septembre 2006.

III. Les campagnes d’information

Suite à la restauration de la

mosquée de Djenné, la mission culturelle a utilisé différents canaux de

communication pour informer la population de Djenné. A cela, il faut ajouter

l’interview accordée le 25 février 2006 par le Ministre de

1. interview du Ministre de

Dans cette interview accordée le

25 février 2006 lors des festivités du crépissage annuel de la mosquée de

Djenné, au journaliste de l’ORTM, Monsieur Amadou Baba Konaté et à l’animateur

de

Parmi ces grands travaux de

l’année, il a rappelé la restauration de

la mosquée de Djenné par le Réseau Aga Khan pour

2. Réunion pour la célébration du centenaire de la mosquée de Djenné.

La restauration de la mosquée par

le Réseau Aga Khan pour

3. Les réunions avec les parties prenantes lors de l’élaboration du

plan de gestion et de conservation des villes anciennes de Djenné

La première réunion des parties

prenantes tenue le jeudi 13 juillet 2006, et qui a réuni environ 40

personnes toutes sensibilités confondues, a servi de cadre à

4. L’article paru dans le journal

« les Echos »

La mise en état de la

mosquée de Djenné, il en a été question aussi dans un article du chef de

5. L’émission Radio « regard sur le passé »

En prélude à la première

réunion des parties prenantes pour

l’élaboration du plan de gestion et de conservation des villes anciennes de

Djenné tenue le 13 juillet 2006, le chef de

IV. La mission du 16 septembre 2006.

Le samedi 16 septembre

2006 vers 17h, une équipe technique du Réseau Aga Khan pour

Le lendemain dimanche 17

septembre 2006 à 9 heures, l’équipe

accompagnée des agents de

L’équipe a sollicité un magasin pour les matériels, un gardien et un interlocuteur entre l’équipe et les populations. Avant de terminer, elle a remis au comité de gestion un rapport technique sur les différentes interventions sur et dans la mosquée. Les parties ont convenu que la première semaine des travaux serait consacrée à l’étude et à la compréhension des interventions. Les travaux devraient s’étaler sur huit mois.

Le même dimanche 17 septembre, à l’issue de la réunion tenue dans la mosquée (voir liste de présence en annexe), autorisation a été donnée au zoologue, Monsieur Francesco de commencer ses observations. Ainsi, à 19 heures, ce dernier a commencé à étudier les chauves-souris, leurs mouvements, leurs comportements par rapport à la lumière et l’obscurité, leurs périodes de reproduction.

Une large diffusion de l’information a été faite à la mosquée le dimanche 17 septembre 2006 lors des prières de Maghreb (19 h) et d’ichaï (20h).

Le

lundi, l’équipe avant de procéder à l’analyse des portes et des fenêtres, les installations

électriques et de la sonorisation, a rendu une visite de courtoisie au chef de

village en présence du Président du barey ton et de

certains conseillers du chef de village et de ses enfants. Ce travail s’est

poursuivi le mardi par l’étude du plafond et de la terrasse afin de pouvoir

réaliser une pente vers le nord, le sud et l’ouest. Pour cela, les techniciens

ont prévu de faire un sondage sur le toit afin d’évaluer l’épaisseur du crépi de la toiture de la

mosquée qui aura cent ans en 2007, les lanterneaux ou trous d’aération en vue

de délimiter leur longueur. Une réunion tenue toujours le mardi 19 septembre

En

perspective, une équipe composée de

Ce sondage prévu pour le mercredi matin, fut empêché par certains jeunes mal intentionnés.

Réception de Madame

Le samedi 25 novembre, Djenné était aux couleurs

combinées du Canada et du Mali, puisque la ville recevait ce jour-là S.E. Michaëlle Jean, Gouverneure Générale du Canada. Depuis huit

heures du matin, partout dans la ville, les jeunes arboraient fièrement des

drapeaux en papier aux couleurs des deux pays. C’est seulement vers 14 h

cependant que la délégation arriva à Djenné, où elle fut accueillie par les

autorités locales devant la maison du Chef de village, Ba Hasseye

Maïga. Ce dernier, au nom de l’hospitalité, a offert

un gros taureau à S.E. Michaëlle Jean, comme cadeau

de bienvenue. Après ce préliminaire, la délégation conduite par Madame

Le 12 novembre, Madame

L’assainissement de la ville de Djenné : où en est-on ?

La création d’un Service

d’assainissement à Djenné en

C’est dire l’impact

positif du projet : il est incontestable ! Djenné dispose désormais

de 1136 systèmes d’infiltration, de

Mais des difficultés subsistent : l’incivisme des populations, et le manque de moyens financiers et de matériels et même d’infrastructures (décharges finales, dépôts de transit non construits). Nous l’avons déjà dit, le problème de l’assainissement à Djenné est plus un problème d’hommes qu’un problème de moyens. Si l’on n’y prend pas garde, tous les efforts sont voués à l’échec. Ainsi, malgré la sensibilisation, les bénéficiaires des systèmes refusent de payer les remboursements des investissements faits pour eux dans les systèmes d’infiltration des eaux usées : cela ne représente que 1000 FCFA /mois pendant 27 mois, à quoi s’ajoute la taxe d’assainissement (200 FCFA/mois). Or, sans ces recettes, la ville ne peut pas être assainie. De plus les gens utilisent les caniveaux comme dépotoirs d’ordures et déversoirs d’eaux usées, alors que ces caniveaux ont été conçus pour évacuer les eaux pluviales. La protection de l’environnement, le cadre de vie sain est un droit et un devoir pour tout citoyen. Il faut placer l’honneur au centre de toutes les activités d’assainissement. Les services techniques devraient pouvoir compter sur une forte implication de la population, ainsi que des autorités communales et administratives…

N’eût été l’incident

malheureux de

Le SACPN est à la recherche du financement de deux projets (5 millions FCFA chacun) qu’il a montés pour renforcer la capacité d’intervention du GIE « Koraidi » (crée en 2005 et qui a pour objectifs l’assainissement de Djenné et la protection de son environnement) et des comités de salubrité de Djenné en matière d’assainissement.

Bakary COULIBALY, Chef SACPN

Le Programme de développement

rural intégré de Djenné

Les

26 et 27 Septembre 2006 s’est tenu à Djenné l’atelier de validation du schéma

directeur du projet de développement rural intégrée du cercle de Djenné sous la

présidence de M Lassana TOURE, Conseiller technique du Ministre de

l’Agriculture. Les participants venaient de Bamako, des régions de Mopti et de

Ségou, mais on notait aussi la présence des députés de Djenné,

MM. Mahamane SANTARA et Habib SOFARA, ainsi que des membres du Comité du

Bassin du Bani.

Au

cours de cet atelier, un ensemble d’exposés ont été présentés :

-

M. Abdoulaye Dembele, coordinateur du PDRI de Djenné,

a traité de l’état d’avancement de l’étude et des activités de la

cellule ;

-

M. Bernard LEBLOND a présenté les études antérieures (depuis 1976), la

situation actuelle, et le schéma d’aménagement proposé ; ce dernier a pour

objectifs de sécuriser l’alimentation en eau de

-

Mme Crystelle BOUSQUET a présenté différents

scénarios sur les options des seuils et pompages ; parmi ces

scénarios, celui qui a été choisi est celui du seuil mobile (qui prend en

compte certains aspects financiers, économiques et techniques, cf. le cas du

pont barrage de Markala).

-

M. Frédéric GERARD a présenté l’esquisse du programme prioritaire quinquennal

qui contient la construction du seuil, l’aménagement des zones rizicoles (

-

Les experts internationaux ont été complétés dans leurs interventions par les

experts nationaux (Souleymane OUATTARA, Drissa DIARRA et Moussa KIENTA)

Chaque

exposé a été suivi de débats (questions/réponses) en français et en bamanan autour des points essentiels tels que la

répartition des terres entre l’agriculture, l’élevage et la pêche ; le

désenclavement des localités ; l’impact des deux seuils en aval sur le

cours d’eau ; le problème d’érosion des berges ; le

reboisement ; l’artisanat ; l’assainissement ; la gestion future

des ouvrages ; la pisciculture ; le financement.

A

toutes ces questions, des réponses

satisfaisantes ont été apportées. Malgré l’inquiétude de certains

participants sur la disponibilité des ressources financières et la répartition

optimale des terres entres les différentes activités (agriculture, élevage et

pêche), l’atelier s’est déroulé dans un climat serein et de satisfaction

générale d’où l’accord unanime pour la réalisation du seuil. Il est à noter

qu’une forte demande a été faite pour la réalisation du seuil dans un bref

délai.

Enfin

l’atelier a approuvé le schéma directeur et le programme prioritaire du projet

en prenant en compte les observations faites par les participants, notamment

leurs demandes :

1.

Affecter judicieusement l’espace entre

l’agriculture, l’élevage et la pêche, l’agroforesterie ;

2.

Prendre en compte de façon accrue les pistes rurales ;

3.

Augmenter les superficies des plaines à aménager ;

4.

Porter une attention particulière à l’activité piscicole, la protection de

l’environnement, le reboisement ;

5.

Prendre en compte l’électrification des villes et villages à partir de la

centrale hydro-électrique ;

6.

Poursuivre les concertations entre élus, producteurs, techniciens en vue d’une

gestion consensuelle de l’espace Agricole.

7.

Diligenter la recherche de financement

et la mise en œuvre du projet.

Nous

reviendrons sur ce sujet lorsque nous aurons obtenu de plus amples informations

sur le contenu du PDRI de Djenné.

NOUVELLES DU PATRIMOINE DE DJENNE

Dans

le numéro de l'automne 2005, DJENNE PATRIMOINE rappelait ses positions

concernant le projet de Musée de Djenné, toutes inspirées par une conception

participative et décentralisée du développement:

-

le projet de musée de Djenné doit être conçu avec la population de Djenné,

faute de quoi il ne sera qu'un bâtiment administratif comme les autres, sans le

moindre soutien de la population et sans effet sur le développement local ;

-

le musée de Djenné ne doit pas être conçu comme une simple annexe du Musée

National du Mali, car la culture de Djenné appartient d'abord à Djenné et doit

être protégée et valorisée à Djenné même et à l'initiative de la population de

Djenné;

-

le musée de Djenné devra mettre à la disposition des habitants de Djenné, et

des visiteurs de Djenné, le patrimoine archéologique tiré du sol de Djenné et

de ses environs;

-

le musée de Djenné ne doit pas être conçu comme un centre artisanal, au risque

de vider les quartiers de leurs ateliers d'artisans; il peut être un lieu

d'exposition de produits artisanaux de qualité incitant les visiteurs à se

rendre chez les artisans, dans les divers quartiers de la ville;

-

le projet de musée de Djenné doit faire l'objet d'un concours international

d'architectes, organisé dans les règles, à la fois pour faire connaître Djenné

dans ce milieu professionnel, et pour obtenir une création architecturale

exceptionnelle, que mérite Djenné et qu'exige absolument le site choisi pour

l'implantation de ce musée, tout près de la célèbre mosquée.

Aujourd’hui, au regard de la façon dont

ce dossier est traité par le Ministère de

En

effet, un concours a été lancé début novembre par le Ministère de

L’étude

de programmation définit un musée attrape-tout : le Musée de Djenné

devrait avoir des fonctions d’étude, de collecte et de conservation, des

fonctions d’éducation, d’animation et de revitalisation des métiers et savoirs-faire, ce qui l’amènerait à organiser des visites

de la ville (présentées comme une alternative plus crédible à la démarche

actuelle des guides) et des excursions dans la région, à aider financièrement

l’amélioration de l’installation des artisans, à approuver la qualité des

objets fabriqués par ces derniers, sans omettre l’organisation de spectacles

divers et variés, ni même la recherche ethnologique. Cette conception trop

large et floue ne sert qu’à donner au bailleur l’impression qu’il est en face

d’un projet présentant de multiples aspects : elle ne correspond pas à un

projet national réaliste pensé par les responsables locaux.

En

effet, et c’est là le second danger, ce projet n’a pas été élaboré, malgré le

fait que dix ans se sont écoulés depuis qu’on a commencé à parler d’un musée à

Djenné, en faisant participer la population et les autorités locales à la

définition des fonctions du Musée et à la discussion du parti architectural.

Les consultations entre services

administratifs, ou entre eux et le chef de village ou l’Imam ne suffisent absolu-ment pas à assurer cette participation, les

événements du 20 septembre l’ont clairement rappelé. Si l’on veut obtenir une adhésion de la population,

il faut donc créer les conditions d’un dialogue approfondi entre les promoteurs

des projets et les notables de la ville. Rien de tel n’a été fait en ce qui

concerne le projet de Musée, qui est donc imposé par le Ministère de

En

outre, alors que la ville est classée Patrimoine Mondial, ce qui impose à tous

des contraintes spécifiques de préservation des techniques de construction et

de conservation du paysage urbain, l’étude de programmation n’aborde

pratiquement pas cet aspect délicat. A propos du style architectural, l’étude

de programmation retient comme caractéristiques de l’architecture de

Djenné : l’utilisation du banco comme matériau de construction, l’emploi

d’éléments architecturaux décoratifs des façades, et la structure de l’espace

d’habitation autour d’une cour centrale. Et elle poursuit : « Le

Musée de Djenné, sans être une copie aveugle de cette architecture dont les

fonctions sont différentes, doit s’en inspirer en respectant les contraintes

liées à la conservation des objets et à l’accueil du public », pour

préciser encore : « il va falloir faire les structures porteuses en

béton et faire le remplissage en banco cru pour soutenir les barres métalliques.

La couverture du toit doit être en béton pour mettre les pièces à l’abri des

prédateurs. L’intérieur doit être en carrelage de terre ».

Nous

savons déjà à quoi ces phrases vont nous conduire inéluctablement : au

temps de la colonisation, des générations d’architectes et d’ingénieurs se sont

déjà inspirées de l’architecture de Djenné, elles ont bâti Ségou et Bamako en

style soudanais ! Ce n’est pas ce qu’on peut souhaiter en plein cœur

de Djenné. Personne ne pourra se satisfaire d’un

pastiche de l'architecture civile typique de Djenné, c'est-à-dire des maisons

de commerçants aisés des siècles passés. Le musée de Djenné devait être

l’occasion d’exploiter à fond la créativité des maîtres bâtisseurs de Djenné,

éventuellement avec le concours d’architectes spécialistes de la construction

en terre.

Il

y a un siècle, avec un appui de l'administration coloniale dont on a montré

qu'il avait été très limité, tant sur le plan technique que financier, les

maçons de Djenné ont su construire un bâtiment religieux magnifique, qui

s'intègre dans le paysage urbain, mais qui est très différent des maisons. Le

musée de Djenné sera le second bâtiment, par sa taille, dans la ville, il sera

comme la mosquée au cœur de la vieille ville, il sera un monument civil inédit

à Djenné, il doit être lui aussi une construction originale, marquant sa

différence par rapport aux autres types de bâtiments et s'intégrant néanmoins

dans le paysage urbain.

En

bref, ce que nous souhaitons, c’est que le musée de Djenné ne soit pas une

mauvaise copie d'architectures déjà vues : il doit être un geste

architectural de génie magnifiant la construction en terre et ajoutant aux

monuments de Djenné un ouvrage qui accroîtra la réputation de cette ville et

donnera à la cité un parfum de modernité qui lui manque aujourd'hui.

A

ces objections très fortes à la procédure adoptée par le Ministère de

Il était possible de résoudre les

difficultés que présente la construction d’un musée à Djenné, en faisant appel,

par un concours international, aux compétences des architectes des pays du sud

qui ont conservé l’habitude de construire des bâtiments modernes, privés ou

publics, en terre. Il existe en effet nombre d'architectes connaissant la

construction en terre, au Maroc ou en Egypte, par exemple. On leur aurait

naturellement demandé de s’associer à des architectes maliens, pour que la

construction du Musée de Djenné soit l’occasion d’un transfert sud-sud de

compétences. On leur aurait naturellement demandé de s’associer aussi aux

maîtres-maçons de Djenné, qui, dans cette affaire, ne peuvent pas être

considérés comme de simples exécutants, par des architectes qui ne connaissent

rien de la construction en terre... Au contraire, la corporation des maçons

aurait dû être associée, depuis la conception jusqu'aux dernières finitions, à

la réalisation de ce musée.

DJENNE PATRIMOINE est intervenue, depuis

des années, et tout récemment encore, aux plus hauts niveaux de

l’administration, pour présenter et défendre cette conception. Il n’en a pas

été tenu compte ! Voila pourquoi nous crions aujourd’hui :

Musée de Djenné, DANGER !!!

Qu’avons-nous appris de

la restauration de la mosquée de Mopti ?

C’est

le 19 juin 2006 que les travaux de restauration de la mosquée de Mopti ont été

achevés. Ce jour-là, le Réseau Aga Khan de Développement, représenté par M. Férid Nandjee accompagné par M.

Francesco Siravo, architecte responsable du projet, a

procédé à la remise symbolique des clés de cette mosquée au Ministre de

Cette

mosquée a été construite dans le style soudanais entre 1936 et 1943 sur le site

d’une précédente mosquée édifiée en 1908. Les travaux, qui ont duré deux ans,

ont consisté en plusieurs étapes :

-

la réfection

complète de la toiture,

-

la consolidation

de la partie supérieure de l’édifice, qui avait été gravement endommagée à

partir de 1978 par la pose d’un revêtement en ciment ;

-

la reprise de la

maçonnerie en terre, les parties endommagées par l’infiltration des eaux sous

le revêtement en ciment étant reconstruites avec des briques de terre ;

-

l’application en

surface sur les murs extérieurs de l’enduit traditionnel, fait de terre et de

balle de riz, mélange qu’on laisse pourrir (banco) ;

-

le renouvellement

des briques de terre le long des façades de l’édifice au ras du sol ;

-

la reconstruction

du parapet et des pinacles de la terrasse qui couvre le bâtiment ;

-

le remplacement

des enduits extérieurs en terre, partout où ils étaient délabrés ;

-

l’amélioration de

la cour extérieure

-

l’installation de

sanitaires et d’une fontaine ;

-

la réfection

complète du sol de la mosquée et de l’escalier conduisant à la terrasse ;

-

la réfection

complète de l’installation électrique (et le remplacement de tous les

luminaires et ventilateurs) ;

-

le remplacement

des portes en bois par de nouvelles réalisées en bois anciens de haute qualité.

Cette

restauration constitue donc une expérience d’un très grand intérêt pour tous

les défenseurs du patrimoine architectural en terre, qu’il soit religieux ou

civil, notamment dans la région du delta intérieur du Niger où ce patrimoine

est exceptionnellement varié et attachant. Les enseignements les plus évidents

de cette restauration de la mosquée de Mopti sont les suivants ;

1)

le remplacement de l’enduit en banco par un revêtement

en ciment est une grave erreur

On espérait par ce moyen réduire la fréquence des recrépissages nécessaires au maintien du bâtiment en bon état de conservation. Cette solution qui a conduit à couvrir le bâtiment en partie haute d’une carapace protectrice en ciment s’est avérée au fil du temps une grave erreur qui a mis le bâtiment en danger de ruine. En réalité, sur la mosquée de Mopti comme sur d’autres bâtiments, on a constaté après quelques années que l’eau s’était infiltrée sous le ciment, en profitant des moindres fissures, et qu’elle avait causé de graves dommages qui étaient restés inapparents pendant

Photographie J. Brunet-Jailly

Cette photographie prise en 2004

montre l’épaisseur du revêtement en ciment qui a été posé sur la mosquée de

Mopti en 2003

longtemps,

et allaient jusqu’à menacer la solidité de l’édifice. Le ciment avait grevé

l’édifice d’un poids supplémentaire considérable, surtout le revêtement de 2003

qui était beaucoup plus épais et plus étendu que celui de 1978. Ce revêtement

n’avait pas adhéré durablement aux matériaux qui le supportaient : comme

le banco et le ciment ne réagissent pas de la même manière aux variations

ambiantes de la température et de l’humidité, l’adhérence initiale apparente de

l’un sur l’autre est rapidement remplacée par des fissures et des vides. Les

infiltrations d’eau profitent de la moindre fissure, et elles rongent les murs

de l’intérieur, jusqu’à compromettre leur stabilité et leur solidité.

Photographie J. Brunet-Jailly

Cette photographie prise en 2003

montre la mise à nu des briques en banco pour donner prise au revêtement en

ciment.

En

outre, chacun le sait, les revêtements en ciment n’ont pas l’aspect inimitable

de la patine des enduits en banco, et donc ils altèrent la qualité esthétique

des bâtiments ; or ces bâtiments sont toujours construits pour être

admirés, qu’ils manifestent la prospérité d’une famille ou la dévotion des

croyants à leur Dieu. Cet aspect esthétique ne concerne pas d’abord les

touristes, il doit être préservé par fierté car c’est localement que cette

architecture a été inventée, c’est localement qu’elle doit être protégée, pour

être transmise aux jeunes générations comme un témoignage du savoir-faire des

générations passées.

2)

la qualité des techniques traditionnelles de

construction tend à baisser

Les

maçons ont tellement l’habitude d’entendre les promoteurs, sur les chantiers de

construction, se plaindre du coût des matériaux qu’ils en sont venus eux-mêmes

à travailler avec des matériaux que leurs pères n’auraient pas voulu toucher,

et à perdre l’habitude d’employer ceux que la tradition leur avait prescrits.

Ceci vaut aussi bien pour la mosquée que pour les maisons familiales.

Ainsi,

à la mosquée de Mopti, des sondages ont été faits pour apprécier la qualité des

enduits, en examinant les diverses couches accumulées au cours des

recrépissages successifs. Une analyse chimique permet de retrouver la

composition des enduits utilisés, et un examen physique permet de comparer

leurs propriétés. La qualité des couches anciennes (celles qui font les trois à

cinq premiers centimètres) s’est révélée bien supérieure à celle des couches

récentes : les couches anciennes sont plus fines et plus compactes, elles

adhérent mieux les unes aux autres. A l’inverse, les couches récentes,

épaisses, friables, adhéraient mal aux couches sous-jacentes, et s’épluchaient

très facilement. Ces propriétés physiques sont liées à la fois à la sélection

des matériaux entrant dans la composition de l’enduit et à la qualité du

travail de mise en place de l’enduit.

La

mauvaise qualité des couches récentes est liée à plusieurs facteurs : on

utilise la balle de riz trop fine qui sort des décortiqueuses, on utilise des

argiles de mauvaise qualité (mélangée à beaucoup de sable et de limons),

parfois prises dans le lit du fleuve le jour même du crépissage. Cet enduit

n’est pas imperméabilisant, il est fragile, il se dégrade à la première pluie,

surtout s’il a été appliqué en couches épaisses qui se fissurent en séchant.

Ajoutons

que personne à Mopti n’a mentionné l’emploi du beurre de karité dans l’enduit

de façade. Là où on y a recours, on se plaint de ce que le beurre de karité

coûte cher. Mais de la sorte, en quelques décennies, plus personne ne sait ce

qu’est le travail bien fait, plus personne ne sait quelle terre choisir,

quelles matières y ajouter, en quelles proportions, quelles recettes de

préparation observer.

3)

la qualité des techniques traditionnelles doit être

retrouvée

Il

est donc apparu immédiatement sur le chantier de la mosquée de Mopti que la

première tâche consistait à retrouver la qualité des techniques anciennes, qui

n’ont pas toujours été employées au cours des dernières décennies.

Evidemment,

ces techniques anciennes emploient beaucoup de main d’œuvre, et cette dernière

est plus coûteuse qu’au temps où il était facile de mobiliser des centaines

d’élèves des écoles coraniques et de faire travailler les maçons eux-mêmes

« pour l’amour de Dieu ». Mais les chantiers des mosquées ont

toujours été financés par de grandes fortunes sollicitées d’aider le pouvoir en

place. Ces pratiques de mobilisation générale des ressources humaines et

financières de la collectivité peuvent être retrouvées, à la seule condition

que ces ressources soient gérées de façon transparente.

De

même, les matériaux de qualité doivent être retrouvés. Sur le chantier de la

mosquée de Mopti, on a procédé à une sélection rigoureuse des matériaux (argile

noire de la carrière de Gawel Gany,

et balle de riz pilé à la main, avec des fibres longues et résistantes), on a

respecté le temps de pourrissement (3 à 4 semaines), et effectué avec attention

le travail de malaxage (au moins une fois par semaine). Les gestes des maçons

spécialistes du crépissage ont aussi été analysés avec précision, retrouvés,

remis en valeur, transmis aux jeunes générations.

D’autres aspects de la technique traditionnelle doivent encore être respectés. Les mois de mars ou avril ne sont pas les plus indiqués pour réaliser le crépissage : comme il fait très chaud, l’enduit en séchant trop vite fait inévitablement des fissures abondantes et larges, et parfois se dé tache par plaques. Aussi les mois de janvier ou de février semblent plus indiqués. Mais alors, comme le

Source : http://www.akdn.org/news/2006June19_FR.htm

Etat de la façade Est de la

mosquée de Mopti après la restauration réalisée en 2004-2006 par Aga Khan Development Network

moment le

plus pratique pour l’approvisionnement en banco est le mois de mars, il faut

s’approvisionner une année à l’avance et stocker le banco.

*

* *

En

fait, si les maçons n’ont plus confiance dans leur métier, n’ont plus ni la

connaissance ni le respect du savoir qui leur a été transmis par les anciens au

cours de leur apprentissage, la technique traditionnelle se perdra

inéluctablement, et avec elle non seulement la fierté des maçons, mais aussi à

coup sûr la fierté des Mopticiens. Un effort

considérable a été fait à Mopti pour amener les maçons à mobiliser, sur le

chantier de restauration de la mosquée, le savoir de leurs anciens. Les

échanges entre les architectes et les maçons ont été l’un des aspects

passionnants du chantier ; ces échanges montrent que la conservation du

patrimoine architectural implique la conservation du savoir professionnel traditionnel.

Mais

il pourrait aussi se faire que la conservation du savoir traditionnel et la

réalisation d’un entretien annuel de qualité sur la mosquée exigent une

révision de l’organisation du travail. Il semble en effet aujourd’hui bien

difficile de maîtriser la qualité de la préparation des matériaux et leur mise

en œuvre si l’on a affaire à une foule de volontaires, qui y voient plus une

occasion de réjouissance qu’une tâche professionnelle. A une époque où l’on se

spécialise de plus en plus, les gestes du métier de maçon ne peuvent pas être

connus de beaucoup de jeunes. Il sera donc peut-être indiqué de réserver

l’essentiel du travail de crépissage annuel aux maçons, qui en assumeraient

alors l’entière responsabilité.

(Informations

fournies par Aga Khan Development Network-Mali, que

nous remercions de son obligeance, et par le site internet d’AKDN)

NOUVELLES DE DJENNE PATRIMOINE

Le 28 juillet 2006 une réunion des artisans a été organisée par DJENNE PATRIMOINE, pour leur présenter la première version d’un diaporama sur « L’artisanat d’art de Djenné ». Ce diaporama est désormais accessible sur le site internet de DJENNE PATRIMOINE : www.djenne-patrimoine.asso.fr

Le

31 août dernier, Monsieur Abdoulaye Touré, architecte établi en France, membre

de DJENNE PATRIMOINE et fin connaisseur de l’architecture de Djenné, sur

laquelle il prépare un livre, a proposé d’organiser une réunion sur son travail

en cours concernant un projet de musée pour Djenné. M. Touré était donc au

travail bien avant que l’appel d’offres restreint soit lancé par le Ministère

de

Le

21 novembre 2006, premier vendredi du mois lunaire, le barey ton (la corporation des maçons) de Djenné s'est réuni

comme à l’accoutumée au domicile de son chef, Sekou

Traoré dit Sekou barey,

pour discuter des problèmes de la profession. Mais ce jour-là d'autres points

inhabituels figuraient à l'ordre du jour. Il s'agissait d'une part de prendre

connaissance d’une lettre provenant de Mme Evelyne Bertrand, annonçant

l’arrivée d’un important don de matériel offert aux maçons de Djenné par

de bonnes volontés par le canal de l'ONG française "Réflexe

Partage" ; il s’agissait d’autre part de commenter les événements du

20 septembre 2006 à la mosquée de Djenné. Nombreux sont les maçons qui se sont

plaints de la précipitation du démarrage des travaux. Le chef des maçons

lui-même affirme n'avoir reçu l'information qu'à la veille de ce démarrage ; et

le lendemain au moment où celui parmi eux qui avait été chargé de

diffuser une circulaire annonçant une rencontre

extraordinaire d'information se rendait chez les uns et les autres, il n'a

pu que constater, la mort dans l'âme, que l'équipe de

Cette

réunion du barey ton s'est déroulée en présence du

Président DJENNE PATRIMOINE, qui y avait été invité.

_______________________________________________________

Que coûte le recrépissage annuel des maisons de

Djenné ?

Au cours de son récent séjour au Mali,

Olivier Scherrer, constructeur spécialisé en terre, et l’un des responsables de

l’association ACROTERRE, a pu recueillir des informations de première main sur

le coût du recrépissage des maisons de Djenné. Il propose ainsi une comparaison

des deux techniques qui sont actuellement en compétition, le recrépissage

utilisant les matériaux traditionnels et le revêtement des façades en briques

cuites.

Côut du

recrépissage selon la technique traditionnelle

Le

recrépissage d’une maison du quartier de Djoboro,

auquel j’ai pu participer personnellement le 14 mars 2006, m’a donné une

première occasion de rassembler des informations sur les techniques d’enduit

locales et leur coût.

Composition

de l’enduit :

20

charrettes (tractées par un âne) de banco

10

sacs de balle de riz (volume 100 litres/sac)

Procédé

de production de l’enduit :

La

terre est stockée à proximité du chantier, additionnée d’eau et malaxée à la daba de manière à constituer une pâte

épaisse. La balle de riz est ajoutée au mélange en remuant au fur et à mesure

de façon à bien la répartir.

Le

mélange ainsi constitué est laissé à pourrir, en l’arrosant chaque jour,

pendant une semaine minimum et deux semaines idéalement. Il ne faut pas laisser

pourrir le mélange plus longtemps, car la balle de riz aurait alors tendance à

se désagréger.

Le

beurre de karité est ajouté au dernier moment après l’avoir fait fondre sur un

fourneau, en malaxant le mélange autant que de besoin.

Procédé

de mise en œuvre : au fur et à mesure de la fabrication du mélange

additionné de beurre de karité, les manœuvres transportent l’enduit dans des

paniers plats de forme ronde jusqu’au maçon. Le maçon se saisit d’une poignée

de pâte et l’étale sur le mur en un mouvement de va et vient. La main droite

applique la terre, elle est nettoyée en la passant

entre le pouce et les doigts de la main gauche

Coûts :

Prix

d’achat des matériaux :

1

charrette de banco (entre 300 et

1

sac de balle de riz (volume

1 kilo de beurre de karité : 550 FCFA

A

noter que le maître maçon Boubacar Kouroumanse

recommande d’utiliser un sac de balle de riz par charrette de banco (bien remplie). Par contre, il

n’est plus question aujourd’hui d’ajouter de la poudre de pain de singe comme

on le faisait autrefois.

Sur

le chantier considéré, comme il a été estimé que certains murs n’avaient pas

besoin d’être recrépis cette année, le besoin en enduit a été estimé à 20 charrettes de banco. Un recrépissage

complet aurait nécessité l’utilisation de 40 charrettes.

Coût

de la main d’œuvre :

-

maçons x 2500 FCFA/j x 7 jours = 35 000

FCFA

- 6

manœuvres x 750 FCFA x 7 jours = 31 500

FCFA

Soit

au total 66 500 FCFA

Coût

des matériaux :

- 20

charrettes de banco x 300 FCFA = 6 000 FCFA

- 10

sacs de balle de riz x 1 250 FCFA = 12 500

FCFA

-

Soit

au total 43 250 FCFA

Coût

total : 109 750

FCFA

Coût de l’enduit traditionnel :

109 750 FCFA/559 m2 (surface enduite) = 196 FCFA/ m2

Coût

de l’enduit par m2 sans beurre de karité : 152 FCFA/m2

Coût

de la main d’œuvre par m2 : 119 FCFA/m2

Coût

des matériaux par m2 : 33FCFA/m2

Coût

de l’enduit par m2 avec beurre de karité : 196 FCFA/m2

Coût

de la main d’œuvre par m2 : 119 FCFA/m2

Coût

des matériaux par m2 : 77 FCFA/m2

Coût de l’habillage des façades en

briques de terre cuite

Sur

cette technique, les informations ont été recueillies à la même occasion, au

cours d’un entretien avec le maître maçon El Hadji (traduction de Pérou Cisse)

Description

de la technique :

-

le mur est gratté et débarrassé de l’enduit jusqu’à atteindre la brique en banco

-

on étale une couche d’un mélange terre et balle de riz (mélangé et préparé 3 ou

4 jours auparavant) en épaisseur de

-

les briques sont collées sur cet enduit pendant qu’il est encore frais

-

tous les

-

le banco excédentaire des joints est

enlevé ;

-

les vides des joints sont remplis au mortier de ciment (dosage : 1,5

brouette de sable +

Matériaux

35

briques/m2 (mais il faut ajouter les pertes)

1

brouette de banco/m2

¼

brouette de mortier de sable et ciment

Main

d’œuvre

1

maçon + 3 manœuvres mettent en œuvre environ

Coût

des matériaux

Les

briques de terre cuite sont fabriquées dans le quartier de Yoboukaïna (à

l’ouest de la mosquée) par Barou Toumagnon.

Elles mesurent

40

briques/m2 (y compris les pertes) x 25 FCFA = 1000 FCFA

Le

transport d’une charrette de briques (300 unités) coûte 500 FCFA, soit 1,66

FCFA l’unité. Donc pour 40 briques :

40 x 1,66 FCFA = 66,66 FCFA

Le

mortier de banco : 1 brouette/m2 soit 50 FCFA

Le

mortier de ciment : ¼ de brouette /m2

Soit

sable : 12,5 FCFA

Ciment :

Sous-total

mortier : 486,5 FCFA

Sous

total matériaux : 1 608 FCFA/m2

Coût

de la main d’œuvre :

1

maçon coûte 2 500 FCFA/jour

3

manœuvres x 750 FCFA/jour = 2 250 FCFA

soit

4 750 FCFA pour

Sous

total « main d’œuvre » : 1 200 FCFA/m2

Total

matériaux et main d’œuvre : 2 808 FCFA/m2

Coût du parement en briques cuites :

2 808 FCFA/m2

Commentaires

Il

convient d’abord de relever que tous nos interlocuteurs ne sont pas absolument

convaincus que cette technique ne présente que des avantages. Le maître maçon

El Hadji signale que, lorsqu’on démonte les briques cuites après plusieurs

années, on constate que les briques en banco

en bas des murs sont fragiles et friables (ce qui s’explique parfaitement par

la présence de potasse). De même, dans un entretien du 16 mars 2006 avec MM.

Amadou Tahirou Bah et Foourou

Cissé, ces derniers mentionnent l’écroulement d’une

maison habillée de briques de terre cuite, vraisemblablement du fait de

l’infiltration d’eau de pluie.

En

second lieu, si on compare le prix de revient au m2 de l’enduit traditionnel en

banco (152 FCFA /m2 sans beurre de

karité et 196 FCFA/m2 avec beurre de karité), à celui du parement en briques de

terre cuite, on constate que le second revient 14 fois plus cher que l’enduit banco avec beurre de karité et 18 fois

plus cher que l’enduit banco sans

beurre de karité.

Autrement dit, pour être économiquement

intéressante, la technique de parement en briques cuites devrait avoir une

durée de vie sans entretien d’au moins 14 ans.

Cette

durée de vie sans entretien, qui est l’argument généralement invoqué pour

justifier le recours à cette technique, est loin d’être démontrée. Au

contraire, les maçons ont signalé des interventions assez régulières de

rebouchage de fissures apparues sur les façades. Ces fissures sont en réalité

inévitables : techniquement, elles sont très probablement causées, en

l’absence de joints souples, par des phénomènes de dilatation et de contraction

des briques exposées au soleil, et par des tassements différentiels du mur et

de son revêtement.

En

outre, il faut observer que l’investissement nécessaire pour réaliser des

travaux d’habillage en briques cuites est très important. Compte tenu du niveau

des revenus, et de la faible capacité d’épargne locale, seuls les nantis

peuvent se permettre ces travaux qui, paradoxalement, ne contribueront pas à

améliorer la durabilité des bâtiments… Même si les usagers ne sont

vraisemblablement pas tous bien conscients des

déficiences de ce système constructif, et cherchent plutôt à montrer qu’ils ont

les moyens, cette technique apparait

essentiellement comme une mode dépensière, et pas comme une solution raisonnable

pour l’entretien du patrimoine bâti de Djenné.

Ces

observations amènent non seulement à questionner la validité de cette option,

mais aussi à s’interroger sur les motivations des propriétaires qui ont recours

à cette technique.

Un

travail d’enquête pourrait probablement confirmer que trois facteurs

concomitants sont à prendre en considération pour comprendre cette mode :

-

la lassitude des chefs de famille qui voient dans le travail de recrépissage

annuel une contrainte dont il convient de se libérer ;

-

la volonté d’afficher qu’on est partisan d’adopter les dernières nouveautés,

quelles qu’elles soient, pour montrer qu’on est moderne,

-

le désir de se faire valoir et de montrer son statut social en ayant recours à

une technique coûteuse.

Conclusion

Il

parait sage d’enrayer cette tendance qui risque d’entraîner à moyen terme

l’altération du patrimoine bâti et la perte de l’identité unique et

exceptionnelle de Djenné comme ville construite en terre crue.

Pour

y parvenir, il conviendrait de réaliser un important travail d’information et

de sensibilisation, s’adressant à la fois aux maçons et aux chefs de famille,

en s’appuyant notamment sur la comparaison des coûts et les autres données

techniques énoncés ci-dessus.

Parallèlement,

un travail de recherche et d’amélioration de la qualité et de la durabilité des

enduits en terre crue, prévu dans le cadre du projet de construction de

Olivier Scherrer, constructeur spécialisé en terre

_______________________________________________________

Le rôle des maçons et de l’apprentissage

dans

la pérennité de l’architecture vernaculaire de Djenné

Pendant

les saisons de construction 2001 et 2002, j’ai peiné en travaillant avec des

équipes de maçons de Djenné. L’objectif de mon travail de terrain, comme

anthropologue, était de mieux comprendre la gestation de la formation technique

et de la socialisation qui se produisent pendant l’apprentissage d’un maçon, et

qui en fin de compte forgent son identité professionnelle, ses pratiques, son sens

de la responsabilité. En bref, mes recherches auprès des maçons ont démontré

que leur pédagogie n’est pas basée sur le langage, ni prescrite en termes

rigidifiés par un organisme officiel. Au contraire, les compétences qualifiées

et les pratiques qu’inculque la formation sont enseignées et apprises sous une

forme participative organisée « sur le site », et les standards de la

formation par cet apprentissage sont négociés et sanctionnés dans le contexte

hiérarchique des interactions professionnelles entre maîtres et maçons

(Marchand 2001 ; 2003a ; à paraître).

La

tradition architecturale distinctive de Djenné, comme celle d’autres villes et

cités où fleurit l’art de la construction, a été perpétuée non par une

conservation rigide des maisons et monuments survivants, mais plutôt par la

transmission dynamique et attentive, d’une génération à la suivante, de la

connaissance basée sur la qualification (Marchand 2003b). Un professionnel

accompli apprend à négocier les frontières de la ‘tradition’ dans son métier,

et il acquiert aussi un répertoire de connaissances culturelles spécialisées et

de secrets du domaine occulte liés à son métier. La maîtrise de ces diverses

formes de connaissance est manifeste dans sa compétence à produire et

reproduire un environnement bâti qui ait du sens. Un tel environnement bâti

comporte à la fois l’architecture et les espaces urbains qui, ensemble,

répondent de façon dynamique aux besoins changeants et aux aspirations des

habitants, tout en les conditionnant et en restant enracinés dans le dialogue

avec l’histoire et avec le lieu.

Les

maçons et leur apprentissage

La

profession de maçons est probablement ancienne à Djenné. Les témoignages

archéologiques du site voisin de Djenné-Djeno

montrent que cette localisation stratégique sur la rivière Bani

a connu une civilisation urbaine prospère, avec une division du travail bien

développée dès une période ancienne. (S. Keech

McIntosh, 1995 : 392) Tous les

maçons avec lesquels j’ai travaillé à Djenné proclamaient fièrement leur

identité bozo. (Marchand, 2003c) Des membres d’autres groupes de la population

diverse de la ville sont aussi entrés dans le métier de la construction depuis

les sécheresses des années 1970 et 1980, et représentent une minorité

croissante. En général les maçons, comme les autres professionnels, occupent un

statut de classe moyenne dans la société de Djenné et, contrairement à ce que

prétend Prussin (1970 :18), ils sont estimés

pour leurs compétences techniques, leurs pouvoirs professionnels occultes, et

leur sens de l’organisation coordonnée. La communauté des maçons est

essentiellement une gérontocratie, incorporée dans l’institution de type

corporatif qu’est le barey ton

(l’association des maçons), et présidée par un chef élu.

A

l’époque de mon étude, la durée de l’apprentissage d’un maçon était assez

longue, quatre années ou plus selon l’âge du candidat. L’apprentissage formel

pour le jeune apprenti se poursuit sous la tutelle de membres anciens de la

profession jusqu’à ce qu’il ait établi sa première clientèle propre et soit

parvenu à être considéré comme « maître » par ses collègues et par le

public. La relation maître-apprenti et le processus de guidance durable sont

fondamentaux non seulement pour l’apprentissage des compétences techniques mais

aussi pour le développement social des deux hommes concernés. Le maçon apprend

le rôle de mentor à la fois dans le contexte participatif du chantier de

construction et dans ses interactions sociales avec l’apprenti en dehors du

lieu officiel de travail. Il introduit graduellement son élève aux instruments,

matériaux, bénédictions secrètes, aux processus et procédures de prise de

décision, et, ce qui est important, à la nature négociée des relations avec les

clients, les fournisseurs, les membres de l’équipe et les compagnons maçons.

C’est l’immersion du maçon lui-même dans ce dialogue et son engagement actif

dans ces relations variées, sociales et professionnelles, qui informe sa vision

du monde et produit son sens de l’identité. Cette implication intense auprès de

son apprenti provoque une reconnaissance et une réflexion critique sur son

rôle, son pouvoir et ses responsabilités dans la reproduction de la profession

et du cadre bâti de Djenné.

Les

connaissances du maçon, comme toute autre, ne sont pas enfermées privativement dans

son esprit, mais incorporées à ses activités qualifiées, à ses réalisations

sociales et à tout ce qu’il fait. Connaissances, activités, réalisations sont

manifestées publiquement et donc accessibles à la sagacité de l’apprenti et à

l’appropriation par lui. La connaissance que manifeste le maçon et l’identité qu’il

exprime –en conjonction avec les instruments, les matériaux et l’organisation

physique du chantier de construction– structurent l’environnement de la

formation de l’apprenti. L’investissement engagé par l’apprenti en travail

physique non rémunéré, l’obéissance, l’attention exacerbée, la ruse sociale

stratégique, et l’imitation soigneusement composée aboutissent progressivement

chez lui à une réalisation techniquement et socialement compétente. L’apprenti

espère que sa qualification, mise en œuvre, sera reconnue par son maître et

récompensée par le don d’un outil de base, et, finalement, par la

transformation de son statut en celui de maçon.

Il

faut insister cependant sur le fait que la reproduction de maçons qualifiés et

des compétences du métier n’est en aucune façon statique, ou de conformité

générique. Plutôt, la longue gestation de la connaissance pratique et sociale

pendant l’apprentissage, et la période suivante de tutelle, créent une compréhension

intime des possibilités matérielles, structurelles et esthétiques, compréhension

qui, à son tour, autorise un degré d’innovation créative. Ces innovations, qui

sont attribuées de façon caractéristique à des maçons réputés, étendent les

frontières discursives de la tradition, et ont la capacité de ré-inscrire dans l’architecture de Djenné, pour ses

habitants modernes, des significations et des valeurs modernes.

Pour

une tradition constructive durable

Une

recherche centrée sur les connaissances acquises par la pratique du métier de

maçon permet d’aller au-delà des dichotomies classiques entre « esprit et

corps », « théorie et pratique », et « tradition et

modernité ». Du point de vue avantageux qui est celui de l’anthropologue,

la tradition de construction à Djenné peut être comprise essentiellement comme

un ensemble de pratiques qui font sens, plutôt que comme un paysage d’objets

matériels à conserver pour leur forme unique ou pour quelque valeur historique

inhérente. Pour les résidents, vivre dans ces maisons de style historique a été

le fait saillant de la construction quotidienne, phénoménologique, d’un

« lieu » (Casey, 1996), à laquelle ils se livrent. L’architecture de

Djenné a été autant un moyen d’expression –social et culturel– qu’un instrument

de formation de la compréhension de soi, sociale et culturelle, qu’ont les gens

de Djenné.

L’architecture

de style soudanais continue à être l’un des pivots de la construction de

l’identité locale, malienne et même pan-sahélienne. L’intérêt international

pour cette forme monumentale, urbanisée, d’expression culturelle –débutant avec les administrateurs coloniaux et

attirant plus récemment les officiels de l’UNESCO, les partisans de la

conservation du patrimoine, les chercheurs étrangers et les touristes– a

introduit quantité de positions nouvelles et évolutives qui entrent en

compétition pour contrôler la signification du patrimoine architectural de

Djenné. Cependant, je prétends que c’est

la connaissance produite et reproduite par les maçons et leur association

professionnelle, le barey ton, qui a la

place centrale dans la pérennisation de ce discours. Toute intervention

proposée de protection, tout projet de développement concernant la ville,

doivent par conséquent reconnaître le statut d’expert, négocié au cours de

l’histoire, de ces hommes de l’art, et le pouvoir de décision qui résulte de

cette position. Les maçons ne Djenné ne font pas que fournir des

habitations, ils élèvent des bâtiments qui dénotent (et édifient) le prestige

socio-économique de leurs propriétaire ; ils garantissent la prospérité et

le bien-être des habitants par leurs bénédictions secrètes, par des objets

bénis, par des amulettes ; et, de façon cruciale, ils produisent les

générations successives d’agents qualifiés dotés d’une combinaison complexe

d’expertise technique, sociale et occulte.

Si

l’on veut que la tradition constructive de Djenné, définie comme les pratiques

des maçons et leur système d’éducation, perdure pendant le vingt-et-unième

siècle et au-delà, alors un certain nombre de questions essentielles doivent

être considérées et assumées par les acteurs qui ont un intérêt pour le

patrimoine de la ville. Voici quelques-unes de ces questions, cette liste

n’étant en aucune façon exhaustive :

1)

D’abord, il convient de laisser fonctionner sans entrave le système

d’apprentissage. Toute tentative d’assurer la reproduction des styles

historiques par la mise en place d’écoles professionnelles formalisées ne

pourrait que désamorcer la qualité évolutive de la tradition de construction en

terre de Djenné. Le type d’apprentissage de formules qui est celui des écoles

professionnelles ne peut pas remplacer la rigueur de la relation

maître-apprenti qui instille une constitution morale du caractère tant chez

l’élève que chez le maître au fil de la production de la compétence. La longue

période d’engagement direct dans le contexte pratique imprègne progressivement

le bâtisseur d’une large connaissance des paramètres techniques et sociaux de

l’environnement. Une capacité de création contrôlée par la raison permet au

maître-maçon de manipuler stratégiquement ces paramètres et de négocier et

transformer les traditions tout en leur conservant un sens.

2)

L’approche « muséale » de la conservation de la cité doit être

évitée. En tant que site urbain vivant, Djenné, avec ses maisons en briques

crues, a toujours été dans un état de flux et de reflux, de processus plutôt

que de produit fini ou de création architecturale achevée. Des étages ont été ajoutés, la forme et la fonction des pièces ont été

modifiées, les décorations ont été sculptées et refaites, tout cela en réponse

aux changements, entre générations, dans la taille des familles, l’économie

domestique, les besoins personnels et les goûts. Les matériaux de construction

permettent une flexibilité sans pareille, et peuvent être réutilisés, recyclés,

ou abandonnés à la décomposition sur le sol, et ils devraient donc être

célébrés et promus en raison de ces qualités économiques et écologiques.

3)

Les initiatives de développement devraient tendre à promouvoir et établir une

offre durable de matériaux de construction disponibles sur place. Les projets

de plantation et de reforestation sont nécessaires pour conserver une offre de

rôniers mûrs et sains pour la construction des plafonds et des torons, et de

divers types de bois durs pour la fabrication des portes et des fenêtres en

grille de bois de ‘style marocain’. Les systèmes de gestion des eaux doivent

s’efforcer de conserver la propreté de la rivière, et du système de marigots et

de marécages autour de la ville, de façon à offrir un approvisionnement

hygiénique en boue pour les briques et crépis. L’introduction de canalisations

d’eau il y a deux décennies n’a pas été accompagnée par la création d’un

système d’égouts pour la filtration et l’évacuation des eaux usées. Des

caniveaux à ciel ouvert et des mares d’eaux stagnantes ont déjà créé de

sérieuses menaces pour la santé et sont dangereuses pour la stabilité

structurelle des constructions en terre. Les ordures et les déchets toxiques

incorporés dans les sédimentations de la boue sont eux aussi dangereux pour

ceux qui fabriquent les briques et pour les constructeurs. La menace peut-être

la plus grande provenant d’une vaste opération d’aménagement hydraulique est

celle que représente le projet de barrage de Talo, prévu sur la rivière Bani, et situé à l’amont de Djenné. Non seulement ce

barrage pourrait altérer les pratiques de la pêche et de l’agriculture,

l’économie locale, le climat, l’environnement dans le delta intérieur du Niger,

mais il pourrait aussi diminuer de façon substantielle le dépôt annuel