DJENNE PATRIMOINE

Informations

n° 22, printemps 2007

NOUVELLES

DE DJENNE

Le barrage de Talo est en

eaux

Le

barrage de Talo, dont la construction avait commencé le 13 février

1)

de relever la cote du plan d’eau qu’il crée à son amont, de façon à permettre

l’irrigation (au terme d’une seconde tranche encore à venir) de

2)

de maintenir un débit permanent en aval, de façon à satisfaire aux besoins des

riverains en aval dans les cercles de San et Djenné.

On

rappelle qu’à la suite de nombreuses et violentes manifestations, la population

de Djenné a obtenu que l’ouvrage proposé par l’administration malienne soit

soumis à expertises indépendantes, et soit en conséquence considéra-blement

modifié : par exemple, le débit de la vanne de fond a été multiplié par

dix, passant de 15 m3/s dans le projet initial à 150 m3/s dans l’ouvrage

modifié, dont la réalisation vient d’être achevée !

DJENNE

PATRIMOINE se félicite d’avoir publié les premiers articles qui attiraient

l’attention sur certaines conséquences très négatives du premier projet défendu

par le ministère de l’agriculture.

La

population de Djenné a pu constater effectivement que le lit du Bani n’a jamais

été à sec à Sanona cette année, au point que le bac a dû fonctionner pendant

toute la saison sèche, période pendant laquelle on passait le fleuve a gué

depuis des années.

C’est

le 12 mai que

Et

une semaine plus tard, le Front pour

Cette

élection a été marquée par une très grande inégalité des moyens des candidats

pour leur campagne. On peut en juger en comparant par exemple le nombre des pleines pages de publicité

parues dans les journaux : chacune des « 21 raisons pour réélire

ATT » était développée en une pleine page, alors que les « dix

engagements d’IBK » étaient présentés en deux pages, et que les

propositions de Tiébilé Drame ne paraissaient qu’épisodiquement sur une

demi-page. Les journalistes qui suivaient la campagne ont montré de quelles

largesses le Président Amadou Toumani Touré faisait preuve : un de ses

collaborateurs a distribué 50 millions à Bourem, 40 à Hombori, idem à Gossi,

idem à Douentza, etc.[1]

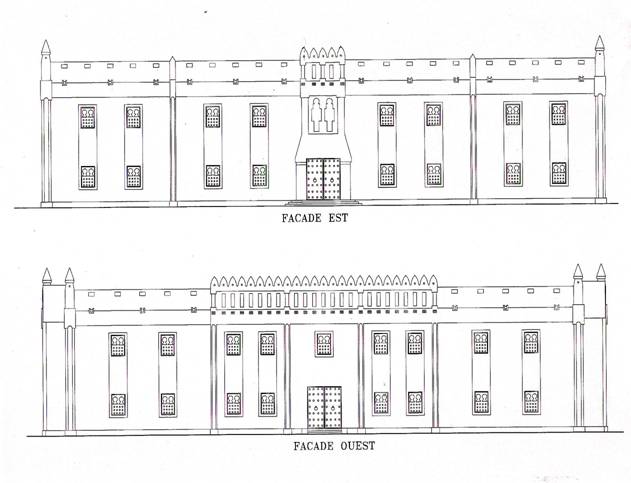

Un

seul des candidats à l’élection présidentielle, Ibrahim Boubakar Keita, est

venu à Djenné, où il a exposé deux raisons de sa candidature à la magistrature

suprême. La première, a-t-il dit, est la promotion de la religion musulmane qui

préconise la lutte contre la pauvreté, le développement et la tolérance. La

seconde est le souci qu’il a de défendre la civilisation et la culture

maliennes. A son avis, « le gouvernement doit s’inspirer des leaders

religieux pour un développement harmonieux du pays. »[2] Dans les 2ème, 3ème et

4ème régions, le candidat Ibrahim Boubacar Keita était d’ailleurs

accompagné par un prêcheur très connu, Mohamed Ali Thiam, qui prenait la parole

pour inviter les musulmans à choisir sans hésiter le candidat du RPM.[3]

La

préparation des élections législatives a été marquée par un débat au sein de

l’ADEMA, qui détenait les deux sièges de la circonscription depuis trois

législatures : Mahamane Santara, qui avait été élu la première fois sous

les couleurs de l’UDPM, puis avait fait trois mandats comme député ADEMA, était

le plus ancien député à l’Assemblée Nationale, et certains pensaient que le

parti devait renouveler ses cadres. De son côté Habib Sofara entendait se

représenter, et faire liste commune avec son neveu Mamadou Gano. Après de

longues tractations et un débat houleux, la section ADEMA a refusé la solution

proposée par Habib Sofara et a décidé de présenter Mahamane Santara et Mamadou

Gano. Dans ces conditions, Habib Sofara a immédiatement tourné casaque

pour proposer ses services à l’URD, qui s’est empressée de lui faire une place.

Par

ailleurs, la tête de liste URD, présentée par la famille de feu Baouro Cissé, a

inscrit cette candidature dans le contexte d’une revanche que cette famille

devrait prendre sur celle d’Ousmane Cissé, qui fut militant du PSP puis acquis

à la cause de l’ADEMA. Cette façon de rappeler un passé malgré tout assez

ancien, puisque Baouro Cissé est mort en 1986 et son cousin Ousmane Cissé en

1991, montre le rôle durable que peuvent encore jouer les solidarités ainsi que

les rivalités familiales.

Les

candidatures ont donc été les suivantes :

URD : Sékou Abdoul Quadri Cisse, dit Cheikh Cissé, anciennement homme

d’affaires, et Habib Sofara, chef de village de Sofara, député ADEMA sortant

ADEMA : Mahamane Santara, député Adema sortant, et Mamadou Gano, transitaire

RPM : Baber Gano, avocat, et Djakaridia Mady Touré (de Sofara),

inspecteur du travail à la retraite

Indépendant : Madou Cisse, directeur de l’école de Sofara

(second cycle), et Sarmoye Touré, comptable à

PSP : Kola Cissé, ingénieur, directeur d’un bureau de consultants, et

Seydou Coulibaly (de Mougna)

RDA : Alhabib Maïga, conseiller pédagogique, adjoint au maire de

Djenné, et Alfadi Cisse, comptable à la retraite

Certains

militants qui ont participé aux tournées de propagande électorale rapportent

que les villageois n’hésitent pas à dire que la seule chose qui les intéresse

est de savoir combien on va leur offrir. Certains analystes expliquent que la

pratique du parti unique (sous Modibo Keita et sous Moussa Traore) a diffusé

chez le personnel politique cette conception que la politique n’est pas une

activité militante, mais au contraire qu’on est payé pour faire de la politique

et qu’on gagne de l’argent en faisant de la politique ; et que c’est cette

même conception qui se diffuse actuellement dans la population toute entière en

raison des pratiques électorales de tous les partis pour toutes les élections.

Voilà donc une modalité de la démocratie assez éloignée de celle qui prévalait

en Grèce, et qui a servi de référence à des siècles de réflexion

politique !

De

fait, la campagne a été marquée par une disproportion considérable des moyens

mis à la disposition des candidats. Les informations qui circulent à Djenné

indiquent que la liste URD a pu dépenser plus de 100 millions FCFA pour préparer

le premier tour (60 motos achetées, 160 villages visités et recevant chacun

entre 50.000 et 300.000 FCFA, etc., etc.), alors que la liste ADEMA n’avait

qu’environ 20 millions.[4] La liste

RPM, tout en prétendant qu’elle a eu pour principe de refuser les distributions

de cadeaux qui s’apparentent à un achat de votes, a elle aussi distribué des

pagnes à l’effigie de Maître Baber Gano, des sacs de riz et de l’argent ;

elle a toutefois fait une campagne plutôt discrète, comme s’il s’agissait plus,

pour ce parti, de faire connaître son candidat en prévision d’échéances

ultérieures que d’emporter la victoire cette fois-ci. On a aussi vu des pagnes

à l’effigie de Kola Cissé pour le PSP.

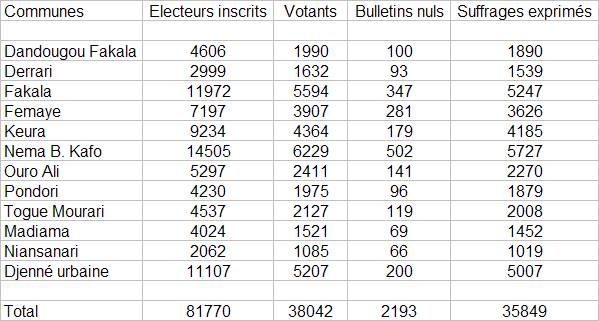

Voici les résultats du

premier tour (1er juillet 2007)

Les différentes listes ont

obtenus les suffrages ci-dessous :

Ces résultats traduisent donc

le succès de la campagne de l’URD et le recul de l’ADEMA, qui seront départagés

par le second tour. Ils révèlent aussi qu’une liste sans grands moyens

financiers, mais soutenue par la compétence incontestée de ses candidats, telle

que celle du PSP, peut obtenir un score prometteur.

Résultats du second tour (22

juillet 2007)

Taux de

participation : 48,06 %

Suffrages

exprimés : 37.503

URD : 22.171 soit

59,12 %

ADEMA : 15.332 soit 40,88 %

Sont donc élus Sékou

Abdoul Quadri Cisse, dit Cheikh Cissé,

et Habib Sofara.

|

|

|

Cheikh Cisse Habib

Sofara

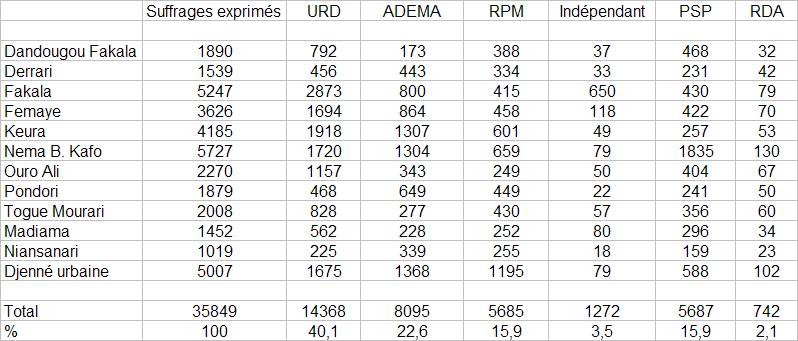

Décès du marabout Traore,

dit Bia-Bia

Le marabout El Hadj Mamadou

Traore, dit Bia-Bia, est décédé le 31 décembre 2006. Il avait joué un

grand rôle lors du Premier séminaire culturel de Djenné, en 1981, et depuis

lors était souvent consulté par les chercheurs. Il avait par exemple utilement

conseillé les membres de DJENNE PATRIMOINE lorsque ces derniers collectaient

des informations sur les tombeaux de saints de Djenné. Il laisse plusieurs

enfants qui pourront continuer son œuvre. DJENNE PATRIMOINE présente à la

famille Traore l’expression de ses condoléances et de sa gratitude.

Le marabout El Hadj Mamadou Traore, dit Bia Bia

Ba Sékou Traore, Président de

l’Association Malienne pour l’Unité et

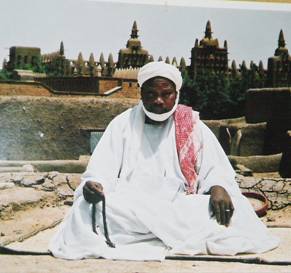

Musée de Djenné : choix

d’un projet

Le Ministère de la culture a employé une procédure de

consultation restreinte pour désigner l’architecte à qui serait attribué le

marché du musée de Djenné. Avec l’accord de l’Union Européenne, qui finance ce

musée, il a fait appel à 8 cabinets installés au Mali. Compte tenu de

l’inexpérience bien connue des architectes maliens en matière de construction

en terre, cette procédure était extrêmement dangereuse. Il semble

qu’effectivement le seul cabinet malien qui a une expérience en matière de

restauration de bâtiments en terre ait décliné la suggestion qu’on lui faisait

de participer au concours ; et qu’en conséquence tous les projets sauf un

étaient strictement inacceptables pour ceux qui, au Mali et à l’étranger,

prennent au sérieux le classement des « villes anciennes de Djenné »

sur la liste du Patrimoine Mondial (UNESCO). Un seul projet s’inspirait d’une

connaissance approfondie de l’architecture de Djenné, sur laquelle son auteur a

écrit tout un ouvrage à paraître, fruit de plus de dix ans de travail. C’est

donc le projet présenté par l’architecte Abdoulaye Touré (cabinet CAP2000-PLUS)

qui a été retenu.

Une délégation du Ministère de la culture, présidée

par le Ministre Cheikh Oumar Sissoko lui-même, et comprenant aussi M. Sanogo,

conseiller technique, M. Diaby, responsable du PSIC, et Mme Mariko, est venue à

Djenné le 22 mars 2007 pour présenter les résultats de son appel à proposition

et faire ratifier son choix par une assemblée

informelle convoquée par le Préfet de Djenné, et à laquelle

participaient, autour de la délégation du Ministère, un représentant de l’imam

de Djenné, deux représentants des maçons de Djenné, deux représentants de la

Mission culturelle, un représentant du GIE des maçons, et deux représentants de

l’association DJENNE PATRIMOINE.

Voici les dessins de deux des

façades (Est et Ouest) du projet retenu.

Crépissage de la mosquée et

célébration du maouloud

Cette année, le crépissage de

la mosquée a été fait en une seule journée, le jeudi 12 avril, et le maouloud a été célébré le lendemain,

vendredi 13 avril. Ce regroupement des deux manifestations a été voulu pour

manifester l’unité et la paix retrouvées à Djenné après les événements de

septembre 2006 qui avaient signalé à quel point la population ne comprenait

plus les décisions des autorités traditionnelle et religieuse. Le crépissage de

la mosquée en une seule journée a voulu montrer à tous et à chacun que la

compétition n’avait pas lieu d’être mise en scène cette année entre les deux

groupes de quartiers qui se chargent habituellement de cette tâche. De même, il

était souhaité que le maouloud soit

célébré en un seul lieu, sur la place de la mosquée, par les trois familles

maraboutiques qui sont autorisées à le faire. Deux d’entre elles ont accepté ce

symbole, la troisième, celle de feu le marabout Traore, dit Bia Bia, a invoqué

le récent décès de son chef, et la douleur des veuves, pour justifier de rester

à l’écart.

Centenaire de la mosquée de

Djenné

Les dates de la

célébration du centenaire de la reconstruction de la mosquée de Djenné ont été

récemment arrêtées : 27 au 30

décembre 2007.

Les baraques en tôle, une

injure à Djenné

Malgré les protestations immédiates

des défenseurs de Djenné, cité du patrimoine mondial, malgré les admonestations

répétées du Ministre de

DJENNE PATRIMOINE rappelle

que le Mali s’est engagé vis-à-vis de l’UNESCO, lors de l’inscription de Djenné

sur la liste du Patrimoine Mondial, à ne pas augmenter la densité d’occupation

du sol dans la ville ancienne. Pour respecter cet engagement, il faut non

seulement arrêter d’installer des commerces sur la place de la mosquée, mais

aussi prévoir le déguerpissement de ceux qui y sont déjà. La place doit rester

vaste et dégagée pour mettre en valeur la mosquée. Les commerces doivent

s’installer dans les maisons des ruelles avoisinantes, auxquelles ils rendront

de l’animation et de la valeur, alors que les tôles et paillassons qui

encombrent aujourd’hui la place de la mosquée donnent de Djenné une image qui

n’est pas digne de notre ville.

|

|

|

|

|

|

Chacun peut comprendre qu’une

ville du patrimoine mondial, connue pour son architecture de terre et notamment

pour sa mosquée exceptionnelle, ne peut que décevoir ses visiteurs, qui lui

apportent des revenus désormais importants, si elle se transforme en bidonville

ou en campement de paillotes. Seules les

constructions en terre sont à leur place au cœur de l’ancienne ville de

Djenné !

« Beaucoup d’efforts ont été faits depuis 2003

dans le domaine de l’assainissement de Djenné :

« -

plus de 1136 systèmes d’infiltration ont été installés : les deux tiers de

la ville sont couverts, et les engagements des bénéficiaires devaient financer

l’extension au tiers restant (la taxe d’assainissement finançant de son côté

l’entretien) ;

« -

« -

« Malgré ces investissements importants,

la situation de l’assainissement de Djenné reste très mauvaise, comme chacun

peut le constater en visitant la ville. C’est que les engagements pris par les

familles d’un côté et par les administrations de l’autre, ne sont pas tenus.

Les rares familles qui payaient les remboursements convenus ont cessé de le

faire, voyant que la majorité ne payait pas. L’association des usagers de l’eau

potable (AUEP), qui était chargée de collecter ces remboursements en même temps

que la taxe d’assainissement, dispose d’un moyen de pression sur les

récalcitrants : elle peut leur couper l’eau. Elle ne le fait pas.

« En

dépit de ces difficultés, l'espoir est permis car certains bénéficiaires de

systèmes d'infiltration, dégoutés par les mauvaises odeurs, les boues puantes,

les moustiques ont demandé à l'équipe technique de procéder au débouchage de

leur système à leurs frais. Début août, 6 systèmes ont déjà été débouchés et 5

sont programmés. Qui aurait pu penser que des propriétaires qui avaient refusé

de payer 1200 F/mois pour l’amortissement de leur système et la taxe

d'assainissement accepteraient peu après de payer

« Espérons

donc que, par une saine émulation, le cercle des propriétaires soucieux de

l’entretien de leur système individuel d’infiltration des eaux usées

s'agrandira progressivement. Evidemment, la solution définitive de

l'insalubrité de Djenné pourrait venir de la réalisation du plan stratégique

d'assainissement de la ville (PSA) qui traiterait les eaux usées et évacuerait

les eaux pluviales par les caniveaux, par pavage des ruelles et par

l'aménagement des berges contre l'érosion... Mais aucune solution technique ne

donnera les résultats attendus sans le concours de la population : le plus

important c'est le changement des comportements individuels à l’égard de

l’assainissement. »

Bakary

Coulibaly, chef SAPCN Djenné

Tout près de Djenné

Festival de

marionnettes à Diabolo,

du 8 au 15 novembre

2007 !

Renseignements au 6127840

NOUVELLES

DU PATRIMOINE DE DJENNE

Un

comité de gestion pour la bibliothèque des manuscrits de Djenné

A la suite des incidents de septembre 2006, qui ont

révélé la défiance des marabouts à l’égard de l’imam de Djenné, notamment à

propos de la propriété et de la gestion de la bibliothèque des manuscrits,

financée par l’Union Européenne, un comité de gestion de cette bibliothèque a

été créé le 12 avril 2007. Cette création a été préparée par d’intenses

négociations qui ont eu lieu à l’initiative du Ministère de la culture, à

partir du mois de mars 2007. Le Ministre ayant annoncé une visite à Djenné pour

le 22 mars, la réunion préparatoire convoquée le mercredi 21 mars a été marquée

par un débat houleux entre la famille de l’imam, le chef de village et les

marabouts de la ville. C’est là qu’il a été décidé que cette bibliothèque ne

porterait pas le nom du père de l’imam, comme le voulait ce dernier ; et

qu’un comité de gestion serait constitué pour gérer cette bibliothèque à la

place de la famille de l’imam.

La

création de ce comité a été officialisée lors d’une rencontre qui s’est tenue

le 12 avril dans le vestibule du chef de village de Djenné. Elle a regroupé

autour du Sous-Préfet Central de Djenné, Monsieur Sama Dembélé, les autorités

politiques, le chef de la Mission culturelle,

les présidents d’associations à caractère culturel et religieux et les autorités coutumières des quartiers.

Le

Sous-Préfet, en ouvrant les travaux, a rappelé les différentes réunions de

sortie de crise, et il a exhorté les uns et les autres à faire preuve de pondération dans la mise en

place du comité de gestion.

Après

cette mise au point, et plusieurs interventions, qui toutes ont appelé au consensus, les concertations, huis clos et

compromis ont permis de mettre en place un bureau de douze membres (voir

ci-dessous).

Un

comité des sages ou un comité consultatif regroupant le chef de village, l’imam

et les représentants des associations islamiques (AMUPI, Ançardine et ADID),

présidé par le Préfet du Cercle de Djenné est également constitué.

Composition du bureau du

Comité de gestion de la bibliothèque des manuscrits de Djenné.

Amadou Biabia Traore,

Président

Mahamane Korobara,

Vice-Président

Mamoudou Touré, secrétaire

administratif

Bareïma Barry, secrétaire

administratif adjoint

Alpha Samba Landouré,

trésorier

Baber Maïga, trésorier

adjoint

Baber Djenepo, organisateur

principal

Alphady Traore, organisateur

adjoint

Alphamoye Djeite, commissaire

aux comptes

Alphady Thera, commissaire

aux comptes adjoint

Baba Korobara, commissaire

aux conflits

Aly Touré, secrétaire aux

relations extérieures

Trois membres de ce comité (Alphadi Thera, Mahamane

Korobara et Samba Landouré) sont par ailleurs membres du bureau de

l’association Tirahou, association des écoles coraniques de Djenné, créée le 19

janvier 2006, dont El Hadj Mamadou Traore est aussi l’un des fondateurs. Cette

association se donne pour objectifs (article 4 de ses statuts) :

- protéger les maîtres coraniques de Djenné

- promouvoir les activités génératrices de revenu

surtout le maraîchage

- donner un élan nouveau aux écoles coraniques

- défendre les droits des élèves et maîtres coraniques

Dans leur déclaration d’intention, les personnes qui

ont fondé l’association se disent « soucieuses de l’amélioration de nos

conditions de vie précaires et conscientes de l’avancée quotidienne de la

pauvreté ».

Cette association, qui a reçu son récépissé de

déclaration en date du 27 mars

Un comité de

gestion et un comité consultatif pour la mosquée de Djenné

A la suite des graves événements de septembre 2006,

qui avaient mis en lumière le dysfonctionnement des autorités religieuse et

traditionnelle de Djenné, le Ministère de la culture a imposé la création d’un

comité de gestion de la mosquée. Cette décision a été concrétisée lors d’une

réunion qui s’est tenue le 15 mai 2007 dans le vestibule du chef de village

pour mettre en place un comité consultatif et un comité de gestion de la

mosquée de Djenné.

A cette réunion participaient des représentants des

associations traditionnelles s’occupent du crépissage de la mosquée, des

associations professionnelles (la corporation des maçons –barey-ton– ,

l’Association des guides touristiques), religieuses (Association pour le

développement de l’islam à Djenné –ADID–, l’Ançardin, l’Association malienne

pour l’unité et le progrès de l’Islam –AMUPI–), et culturelles (DJENNE

PATRIMOINE), ainsi que deux représentants de chacun des quartiers de la ville,

tous intéressées à des titres divers par la bonne gestion de la mosquée.

Ainsi étaient présents à cette assemblée : Ba

Hasseye Maïga, chef traditionnel de la ville de Djenné, Sekou Traore dit Sekou

Barey, chef de la corporation des maçons de Djenné (barey-ton), Abdoulaye Yettera (ADID), Abbo Maïga (quartier

Algassouba), Badara Dembele (conseiller du quartier de Djoboro), Bemamy Maïga

(Kouyetende), Alpha Soutara (quartier Kouyetendé), Sarmoye Touré (Ançardin),

Bakaina Traore (Konofia), El Hadji Kontao (Chambre d’agriculture de Djenné),

Alphamoye Nientao (muezzin), Moussa O. Cissé (DJENNE PATRIMOINE), Diakaridia

Sao (Konofia), Mahamane Diabaté (conseiller du quartier de Yoboucaïna), M’Ba

Hasseye Mayantao (maçon, Djoboro), Adou Sow (Sankoré), Hasseye Yaya Maïga

(Algassouba), Batiouskel Bocoum (Yoboucaïna), Soumaïla Tenentao (Yoboucaïna),

Baba Toumagnon (Yoboucaïna), Baba Touré (Sankoré), Baba I. Touré (Sankoré),

Lamine Nientao (Djoboro), Sarmoye Nialan (Ançardin), Amadou Touré (Konofia),

Baba Hasseye Maïga dit Korobara (AMUPI, Yoboucaïna), Tamagnon Maïga (Djoboro),

Almam Korobara (imam de la mosquée de Djenné), Asmane Touré (Sankoré), El Hadi

Hasseye Maïga (Algassouba), Amadou

Tahirou Bah (DJENNE PATRI-MOINE), Baber Sounkoro (Seymani), Nouhoun Touré dit

Bocoum (conseiller du quartier de Sankoré), Harber Cissé (guide), Bamoye Touré

(Konofia), El Hadji Alpha Oumar Maïga (premier adjoint au maire de Djenné),

Mamadou Samake (Mission culturelle de Djenné).

A la suite de l’exposé de l’ordre du jour et d’un

large débat, les comités suivants ont été mis en place pour la gestion de la

mosquée d’une manière concertée :

Comité consultatif :

1)

le chef traditionnel de la ville et tous ses conseillers

2) un représentant par association culturelle

3) le chef de la corporation des maçons de Djenné (barey-ton)

4) le Maire de la commune urbaine de Djenné

5) le Préfet du cercle de Djenné

6) le chef de la Mission culturelle de Djenné

7) le chef d’antenne de l’Office malien du tourisme et

de l’hôtellerie (OMATHO) de Djenné

Comité de gestion de la mosquée de Djenné :

Président : El Hadi Hasseye Maïga

Vice-Président : Kalil Korobara

Secrétaire administratif : Amadou Tahirou Bah

Secrétaire administratif adjoint : Hasseye Baba

Maïga

Trésorier général : Alou Sow

Trésorier adjoint : Bamoye Traore

Premier secrétaire à l’organisation : Tamagnon

Maïga

Second secrétaire à l’organisation : Baber

Sounkoro

Troisième secrétaire à l’organisation : Nouhoum

Touré dit Bocoum

Commissaire aux comptes : Alpha Santara

Premier commissaire aux conflits : Baba Toumagnon

Second commissaire aux conflits : Lamine Nientao

Premier commissaire aux affaires religieuses :

Sarmoye Nialan

Second commissaire aux affaires religieuses :

Sekou Sarmoye Traore

Premier secrétaire aux affaires étrangères :

Abdoulaye Yettera

Second secrétaire aux affaires étrangères :

Harber Cisse.

Une

mosquée de style djennenké construite

par des maçons de Djenné dans un musée de la terre en Corée du Sud

Le musée Clayarch, de Gimhae, en Corée du Sud, qui se

consacre à l’art africain, et qui jusqu’à présent s’intéressait essentiellement

à l’Afrique du Sud, a organisé cette année une grande exposition des

photographies des mosquées rurales du delta intérieur du Niger. Il s’agit des

photographies prises il y a cinq ans par Sebastian Schutyser, et qu’on a pu

voir à Bamako à l’occasion des Rencontres de la Photographie Africaine en

novembre 2003, puis à Djenné même, exposées devant la célèbre mosquée urbaine début

2004.

Sebastian Schutyser avait suggéré au directeur du

Musée Clayarch de conserver un témoignage concret de cet art de bâtir, en

faisant édifier une petite mosquée par

des maçons de Djenné, dans l’un des halls de ce Musée. Après quelques semaines de

réflexion, le Musée donnait son accord et prenait contact avec Boubakar

Kouroumanse, dit Bayere. Celui-ci constituait une équipe et préparait aussi la

réalisation de la mosquée en échangeant des informations avec le Musée :

de la sorte, lorsque les maçons de Djenné sont arrivés sur place, ils ont

trouvé les briques de terre crue toutes prêtes, comme les bois nécessaires à la

construction et tous les matériels utiles. De son côté, Pierre Maas avait été

sollicité de dessiner le plan de cette mosquée.

Les maçons qui ont construit cette mosquée sous la

direction de Boubakar Kouroumansé (second à partir de la droite) sont :

- El Hadj Kouroumanse (premier à gauche sur la photo

ci-dessous)

- Bakary Kosinantao, dit Bamoye (second à partir de la

gauche)

- Salif Dourfo (troisième à partir de la gauche)

- Moussa Konate (à droite sur la photo)

- et Boubacar Tangara (qui n’était pas présent au moment où cette photo a été prise).

(Photographie de Sebastian

Schutyser, avec son aimable autorisation)

Le groupe a quitté le Mali

le 11 avril et n’est rentré que le 31 mai. Ses frais de voyage et de séjour ont

été pris en charge par le Musée de Gimhae, qui a en outre, évidemment, donné

une juste rémunération aux maçons pour

leur travail.

Voici une photographie de la

mosquée achevée, construite à l’abri des intempéries, puisqu’elle est logée

sous une coupole en métal et verre, dont on voit l’ombre sur le mur du hall.

(Photographie de Sebastian Schutyser, avec son aimable

autorisation)

Voici

une vue de l’intérieur de la mosquée :

(Photographie de Sebastian Schutyser, avec son aimable

autorisation)

Les maçons de Djenné ont été frappés par

l’intérêt que les Coréens portent à leur culture traditionnelle et aux cultures

du monde. Ils ont remarqué que le Musée de Gimhae est très fréquenté, pouvant

recevoir jusqu’à 1000 visiteurs en une seule journée, et organisant aussi des

visites spéciales pour des groupes particuliers (par exemple aveugles,

déficients mentaux…).

Carton

jaune pour les maçons de Djenné

Le bâtiment de la BIM, depuis peu installée à Djenné, est un bâtiment en béton dont la façade extérieure a été confiée aux maçons du propriétaire, l’homme d’affaires et marabout Balakoye Traore : il s’agit donc de l’œuvre des maçons Bougouri Kayentao et M’Ba Hasseye Mayentao. Voici cette façade.

Comme on le voit, cette façade a été abondamment bétonnée : revêtement en briques cuites posées sur un mortier au ciment, (héritage de la période coloniale), dont on aurait pu se passer ; sarafar woy en ciment, disproportionnés, et trop espacés ; sarafar idye posés sur un linteau beaucoup trop lourd ; ouvertures bien trop grandes et mal disposées sur l’espace de la façade ; climatiseurs en façade comme s’il n’y avait pas d’autre solution ; huisseries métalliques apparentes de l’extérieur, ce qu’on pouvait éviter, etc. etc.

Cette façade ne fait pas honneur à l’architecture de Djenné, elle a été conçue et réalisée par des gens qui ne connaissent manifestement pas les proportions caractéristiques du dessin d’une façade typique de Djenné, elle emploie largement des matériaux qui ne sont pas ceux qui font la réputation de Djenné ! On comprendrait peut-être si cette façade avait été dessinée par un architecte étranger. Mais ce n’est pas le cas : ici, ce sont bel et bien des maçons de Djenné qui montrent aux visiteurs cultivés que le style de Djenné se perd dans l’inculture de ses maçons !

C’est donc hélas un carton jaune qu’il faut

attribuer à cette équipe !

NOUVELLES

DE DJENNE PATRIMOINE

Réflexe-Partage remet du matériel au barey-ton

« Depuis

de nombreuses années, j’admire l’architecture de Djenné et j’ai été bouleversée

d’assister à sa dégradation progressive au fil du temps, ce qui m’a amenée à rechercher

de quelle manière, à ma mesure, je pouvais tenter d’enrayer un tant soit peu ce

phénomène. A titre de première étape, dans le cadre de l’association française

Réflexe Partage à laquelle j’appartiens, j’ai acheminé en février 2007 un

container de matériel pour les maçons de la ville.

« Pourquoi

les maçons ? Parce que, à mes yeux, ce sont eux les gardiens de l’âme de

cette ville que j’aime tant. Leurs ancêtres ont créé ce patrimoine

architectural unique au monde et ils poursuivent leur œuvre en l’entretenant

minutieusement. Je suis émerveillée par leur savoir faire constructif

ancestral, qu’ils se transmettent de façon orale de génération en génération,

et de leur aptitude à édifier des maisons superbes avec l’outillage le plus

sommaire ; et d’autant plus admirative qu’ils font tout sans aucun plan

préalable, en ayant tout dans la tête !

« Alors,

aidée par les membres de Réflexe Partage, association qui collecte des objets

en bon état, mais désormais sans usage chez nous, alors qu’ils seraient bien

utiles ailleurs, j’ai pu réunir – bien difficilement toutefois (car en France

les maçons utilisent leur matériel jusqu’à usure totale) – de quoi remplir un

petit container. Et si, lors du chargement, j’étais taraudée par le fait d’en

livrer si peu à ces maçons qui en manquent si cruellement, quel ne fut pas mon

bonheur de les voir s’extasier lors du déchargement du container devant

« tout cet outillage pour eux » !

« Ainsi,

désormais, entre nous des liens indéfectibles se sont tissés. »

Evelyne Bertrand

XXème anniversaire du jumelage Vitré-Djenné

A l’occasion de cet

anniversaire, une délégation de 12 personnes a été invitée à Vitré du 27 juin

au 10 juillet. Cette délégation était ainsi composée : le Maire Gouro

Dioro Cisse, Mme Néné Bocoum, adjointe au Maire, Mme Traore Kadidia Djenepo, M.

Amadou Tahirou Ba, conseiller pédagogique, trésorier de DJENNE PATRIMOINE, M.

Ali Kouyate, bijoutier, M. Asmane Traore, brodeur, M. Ladji Diakite dit Vié,

commerçant, M. Boubacar Sangho, dit

Dioubalo Sangho, tisserand, M Garba

Soumounou, photographe, M. Ibrahim Kontao, représentant à Djenné de

l’Association Vitré-Djenné, M. Abdoulaye Ouattara, directeur du centre de

formation du jumelage Vitré-Djenné, M. Salif Diarra, directeur de l’école Sory

Ibrahim Tiocary A.

Le programme a débuté le

samedi 30 juin par l’accueil officiel de la délégation à la salle des mariages

de l’hôtel de ville de Vitré, suivi du vernissage de l’exposition organisée par

l’association Vitré-Djenné avec le concours des artisans de Djenné. Plusieurs concerts

et conférence ont marqué cette semaine, notamment le concert de Toumani Diabate

et Toma Sidibe le 2 juillet, la conférence de Amadou Tahirou Ba le dimanche 1er

juillet sur Djenné, la conférence de Mmes Djenepo et Bocoum le 3 juillet sur

les femmes. Pendant toute la durée de la semaine, on pouvait aussi voir des

photos de Malick Sidibe à la galerie de l’Artothèque, et des photographies

d’Eric Condominas à la Maison des cultures du monde de Vitré, pendant que la

médiathèque de Vitré présentait une exposition rétrospective sur l’œuvre de

Amadou Hampate Ba.

DOCUMENT

Djenné, Hamdallaye, Mopti revisitées

par Victor Azarya

Institut de recherche

Harry S. Truman,

Université hébraïque de

Jérusalem

En

janvier 2006, j’ai visité le Mali, de Bamako jusqu’à Tombouctou par la route,

et je suis passé à Djenné, Hamdallaye et Mopti. Ce fut pour moi un voyage

remarquable, parce que, il y a vingt à trente ans, j’ai beaucoup écrit sur les

royaumes peuls qui s’étaient formés en Afrique de l’Ouest aux 18ème

et 19ème siècles, non sans y inclure le royaume du Macina, créé par

Sékou Amadou, à la fois dans le contexte des djihad peuls, mais aussi pour le comparer avec d’autres royaumes

qui apparurent à l’époque, tels que celui de Kong ou celui de Samori.[5] Le

Sahel et la savane Ouest-Africains, et spécialement les rives du Niger, étaient

des territoires familiers pour mon esprit, parce que je m’étais immergé dans la

culture et l’histoire des peuples qui y vivaient, parce que j’avais lu tout ce

que j’avais pu trouver les concernant, parce que j’avais visité certains

endroits où ils avaient vécu, parce que je reconnaissais leurs noms, leurs

traditions, leurs particularités, parce que j’avais en un certain sens

construit avec eux une intimité dont je n’ai fait l’expérience avec aucun autre

peuple Africain. Ils étaient devenus, en un sens, « mon »

peuple en Afrique !

Et

pourtant, aussi étrange que cela puisse paraître, j’avais développé cette sorte

d’intimité et de relation alors que je n’avais jamais, à cette époque, visité

le Mali !... J’avais visité plusieurs autres pays africains plusieurs

fois, notamment le Sénégal, la Côte d’Ivoire, le Ghana, le Nigéria, et le

Cameroun, et j’avais fait le travail de terrain pour ma thèse au Nord du

Cameroun, mais je n’avais jamais visité deux des pays auxquels je

m’intéressais spécialement, la Guinée et

le Mali. Dans les années 1970, la Guinée était sous la férule de Sékou Touré,

et virtuellement fermée à presque tout le monde extérieur. Les Guinéens avec

lesquels j’étais en contact étaient essentiellement des réfugiés guinéens

vivant au Sénégal, parmi lesquels dominaient les Peuls du Fouta Djallon. En ce

qui concerne le Mali, j’ai effectivement essayé d’y aller dans les années 1970,

et j’ai même déposé une demande de visa auprès de l’Ambassade du Mali aux

Etats-Unis. Mais –j’hésite à le dire, et pourtant ! – cette dernière

s’est débrouillée pour perdre mon passeport (!?!) et donc mes efforts pour

aller dans ce pays en sont restés là. Ainsi, je le reconnais en m’en excusant

aujourd’hui auprès de mes lecteurs, mes articles scientifiques sur le Macina,

qui ensuite ont été très fréquemment cités, ont été écrits sans que j’aie

jamais foulé le sol du Mali. C’est seulement en janvier 2006 que cette lacune a

été corrigée. Trente ans après, je m’embarquais donc dans un voyage pour un

pays que je pensais connaître si bien sans jamais l’avoir visité !

Dans

mes articles des années 1970 et 1980 sur le Macina, mon intérêt principal

portait sur les relations entre l’Etat et l’entreprise économique au 19ème

siècle. Le régime de Sékou Amadou représentait, à mes yeux, sur la base des

lectures que j’avais faites, un exemple plutôt extrême d’un Etat méfiant à

l’égard de toute motivation économique, et s’efforçant d’exercer sur l’activité

économique un contrôle restrictif entretenu par une certaine vision du monde,

essentiellement religieuse.[6] Je

tentais de distinguer parmi les Etats apparaissant à cette époque dans cette

partie de l’Afrique ceux qui étaient dominés par une vision du monde favorable

–ou au contraire défavorable– aux affaires.[7] Sur

cette base, j’essayais de comparer l’Etat du Macina avec l’Etat dioula de Kong

et plus tard avec l’Etat fondé par Samori Toure. Le Macina sous Sékou Amadou

était le prototype d’un Etat dominé par une vision du monde hostile aux

affaires.[8] Il

était caractérisé par la suspicion et l’animosité à l’égard des intérêts privés

des affaires, considérés comme favorisant des objectifs particuliers plutôt que

des objectifs communs, et comme privilégiant le bien-être matériel au détriment

du spirituel.

En

plus des dispositions plutôt extrêmes de ce régime contre les affaires (on peut

trouver tous détails à cet égard dans mes propres travaux comme dans ceux de

Monteil, Brown, Gallais, Johnson, etc.[9]), ce

qui était particulier à ce régime était qu’il s’était développé dans une région

où les activités commerciales avaient été dominantes pendant des siècles et

avaient donné naissance aux fameux centres commerciaux de Djenné et Tombouctou.

Cette région était le cœur des échanges commerciaux à l’extrémité sud du

commerce trans-saharien, en s’approvisionnant d’ailleurs encore plus loin au

sud dans les zones de savane et de forêt de l’Afrique de l’Ouest et en formant

un réseau étendu et dense d’activités commerciales où circulaient les

populations, les biens et les idées.

L’Etat du Macina apparaissait alors comme issu d’une réaction contre les traditions prédominantes dans la

région, de la part de ces groupes de la population qui s’estimaient trompés ou

menacés par ces traditions,[10] dans

un effort pour purifier ces dernières de pratiques sacrilèges, et en prétendant

protéger la population de leurs effets nocifs. Et ces sacrilèges et dangers

évoqués étaient, aux yeux des dirigeants de l’Etat, surtout présents dans les

deux cités dominantes de la région, Djenné et Tombouctou.

Une

étude des prédispositions et des politiques de Sékou Amadou à l’égard de

l’entreprise privée devait par conséquent inclure, comme une partie

essentielle, l’examen des relations entre l’Etat du Macina (également appelé la

Diina) et les cités de Djenné, qu’il contrôla directement, et de

Tombouctou, qu’il tenta de contrôler indirectement et avec laquelle il conserva

des relations tendues.[11] Dans

cet article, je laisserai Tombouctou de côté et me concentrerai sur Djenné,

dont l’histoire au XIXème siècle me fut révélée dans les années 1970 par des

sources secondaires, et dont le statut présent m’est apparu lors de ma visite

en 2006.

*

* *

Les

chercheurs qui ont décrit l’apparition du Macina ont insisté sur le fait que,

bien avant la djihad et la formation

de l’Etat, Sékou Amadou avait demandé qu’une fatwa (avis de portée légale émis par des clercs autorisés) soit

proclamée contre les pratiques des ulema

(personnalités versées dans les sciences religieuses) de Djenné.[12] Ils

n’ont pas non plus manqué de noter qu’il réagissait avec répulsion devant le

fait que des négociations commerciales aient été conduites dans l’enceinte de

la grande mosquée de Djenné, et que, lorsqu’il conquit Djenné à la tête de son

Etat nouvellement constitué, non seulement il chassa les marchands de l’espace

de la mosquée, mais encore ordonna la destruction de la mosquée elle-même,

puisqu’elle avait été souillée par des activités profanes, avant d’en

construire une autre, plus simple, en un autre endroit, sans aucun

embellissement architectural, dans la ligne de sa conception austère de

l’islam.[13]

On

peut ajouter, cependant, grâce à l’expérience visuelle acquise en 2006, que la

plupart des bâtiments, y compris la grande mosquée de Djenné, étaient

construits en terre crue et devaient être recrépis chaque année, pour éviter

que leurs murs ne s’effritent dangereusement à la saison des pluies. Et donc,

il se peut que Sékou Amadou se soit contenté de laisser la mosquée s’effriter

en ne recrépissant pas ses murs, et d’en construire une autre plus modeste à la

place. Une autre version que j’ai entendue est que Sékou Amadou aurait ordonné

qu’on obstrue les bouches par lesquelles s’écoulaient les eaux tombées sur le

toit de la mosquée, ce qui entraina leur accumulation jusqu’à ce que la

terrasse s’effondre sous leur poids, entrainant éventuellement les murs

extérieurs dans la ruine. Une photographie prise en 1905 montre des pans de

murs extérieurs encore debout.[14] En

vérité, il apparait donc à la raison qu’il en a fallu un peu plus que de cesser

de recrépir les murs pour provoquer l’effondrement du bâtiment, mais que la

destruction directe d’un bâtiment religieux aurait été un sacrilège même pour

Sékou Amadou.

Comme

capitale du nouvel Etat du Macina, Sékou Amadou bâtit, en 1819, la ville de

Hamdallaye (« Gloire à Dieu »). Elle était située au Nord de Djenné,

entre Djenné et Mopti. Hamdallaye a été construite spécifiquement comme un centre

politique, administratif et religieux, mais pas comme un centre économique.

Sékou Amadou réglementa l’entrée des commerçants dans Hamdallaye et minimisa

leur influence sur la population. Le sel et la cola étaient bien échangés sur

le marché central de la cité, et un petit nombre de marchés secondaires

faisaient face aux besoins quotidiens, mais les prix étaient contrôlés par

l’Etat et n’étaient pas négociés. Il n’a pas été fait de grands efforts pour

intégrer Hamdallaye aux réseaux commerciaux pré-existants. Tout au contraire,

il apparait que des efforts ont été faits pour l’isoler d’eux.

Quant

à l’importance religieuse de la cité, elle a été fortement soulignée. A son

apogée, on y comptait des centaines d’écoles coraniques supervisées par le

doyen du Grand Conseil des Clercs, qui,

aux côtés du Chef de l’Etat (Sékou Amadou et ses successeurs), était le

principal organe de gouvernement de l’Etat. Les maisons d’Hamdallaye n’avaient

pas d’étage, pas de décoration architecturale, conformément aux tendances

ascétiques de l’Etat, et à la différence des bâtiments majestueux à étage de la

voisine Djenné.[15]

L’influence

des commerçants fut réduite, également, sur toute l’étendue du royaume, et

spécialement celle des commerçants de Djenné et de Tombouctou. De grands

efforts ont été faits pour les isoler du reste de la population, et pour faire

de Djenné et Tombouctou des enclaves surveillées dont l’influence sur le reste

de la région serait réduite au minimum. Pour Djenné, la période de Sékou Amadou

fut une période de stagnation et de déclin. La ville ne fut même pas reconnue

comme capitale provinciale dans l’administration territoriale du Macina.[16] La

dynastie régnante de la ville fut remplacée, et les habitants de la cité furent

forcés de payer une amende sévère pour avoir soi-disant tenté de se révolter

contre l’Etat. Une garnison stationnée dans la cité même assurait l’observance

des réglementations strictes imposées par l’Etat. Alors qu’une nouvelle mosquée

fut enfin construite, aucune mosquée de quartier ne subsista, et les marchés

furent déplacés du centre de la ville vers de nouveaux emplacements mieux

contrôlés par l’Etat mais moins favorables aux activités commerciales.[17]

L’élite

économique de Djenné, comme celle des autres régions de l’Etat, non seulement

furent coupées de toute participation au nouveau centre et de toute influence

sur la société dans son ensemble,[18] mais

encore elles opérèrent sous des restrictions inflexibles, imposées par l’Etat,

et qui réduisaient leurs profits et leurs occasions de négociation économique.

Le contrôle des prix s’imposait à la plupart des produits. Les marchés étaient

surveillés de près par les muhtasib

(surveillants de la moralité publique et des comportements économiques

convenables). De sévères amendes étaient ordonnées, et les marchandises étaient

confisquées, en cas de prix trop élevé. Les taux des commissions des

intermédiaires étaient aussi réglementés pas l’Etat. Les poids et mesures

étaient standardisés pour éviter les fraudes.[19] Les

marchands n’étaient même pas complètement libres du choix des marchandises

qu’ils vendraient : ils étaient obligés d’importer certains biens, tel le

sel, dont le Macina avait grand besoin. D’un autre côté, la culture,

l’importation, le commerce et la consommation du tabac, décrétées contraires à

la religion, étaient interdites. De même était prohibée l’importation des

tissus de Kano, car ces tissus étaient considérés comme un produit de luxe.[20]

En

outre, les autorités du Macina interféraient fréquemment avec les routes et

réseaux de commerce, fermant certaines routes, en réorientant d’autres. Les

mouvements forcés de population et les relocalisations de marchés étaient

fréquents. Certains de ces changements étaient faits simplement pour réduire

l’influence des commerçants sur la société, comme on l’a mentionné plus haut.

Mais ils avaient aussi d’autres raisons : la surveillance politique, les

tensions dans les relations avec les pays voisins, les grands aménagements de

nouveaux pâturages, de terres cultivées et de passage pour les troupeaux, en

tenant compte de la crue saisonnière dans la région du delta intérieur du

Niger, ainsi que la sédentarisation forcée des populations nomades, sur quoi

nous reviendrons plus loin.

Tout

ceci perturba sérieusement les circuits commerciaux traditionnels de la région.

L’interruption de relations commerciales était souvent utilisée comme une arme

politique, comme dans le cas du blocus imposé à Tombouctou la rebelle. Les

tensions politiques et l’état de guerre entre le Macina et ses voisins

affectèrent le réseau commercial international le long du bassin du Niger et,

par le fait, causèrent des dommages considérables aux établissements

commerciaux. Une fois encore, Djenné fut particulièrement affectée : non

seulement elle eut à souffrir de ce que ses liaisons avec Tombouctou furent

fréquemment coupées, mais encore, en raison des guerres du Macina contre le

royaume bambara de Ségou, elle fut aussi isolée de ses principaux débouchés

commerciaux à l’ouest, en amont sur le Niger, et avant tout de la ville de Ségou

elle-même.[21]

Pendant

que les centres commerciaux pré-existants étaient, de la sorte, marginalisés et

enfermés dans des enclaves strictement contrôlées, le régime de Sékou Amadou

lança une autre réforme de très grande échelle, qui devait avoir un impact socio-économique

considérable dans tout le Macina. Sous peine de perdre leurs droits de pâturage

et d’eau, les Peuls furent obligés d’avoir une résidence fixe, où une partie au

moins de la famille résiderait de façon permanente. Alors qu’auparavant la famille

entière accompagnait le bétail lors de ses transhumances saisonnières,

maintenant le gros de la famille resterait dans la résidence permanente et

seuls quelques jeunes membres de la famille –avec des pasteurs professionnels

rémunérés–, accompagneraient les troupeaux dans le cycle de leurs déplacements.

La sédentarisation forcée entraîna aussi une division des troupeaux. Une partie

du bétail allait être gardée à proximité des villages pour la consommation

quotidienne de lait (et l’échange de produits laitiers contre des céréales),

alors qu’une autre partie du troupeau serait envoyée en transhumance

saisonnière. Les troupeaux partant en transhumance étaient organisés en

caravanes commandées par des pasteurs officiels responsables du bétail de

l’Etat. Leurs parcours et les points où ils traversaient les rivières furent

déterminés avec précision par l’Etat qui fournissait aussi des escortes armées

pour les protéger des maraudeurs.[22]

Alors

que l’installation permanente de Peuls (et de pêcheurs bozo) augmentait la

pression sur le sol, l’organisation soignée des mouvements des troupeaux prit

aussi en considération les divers besoins saisonniers en terre de culture et de

pâturage, et les synchronisa de telle sorte que seraient minimisés les dommages

causés aux cultures par le passage du bétail.[23] Les

réformes de Sékou Amadou ont rationnalisé l’utilisation de l’espace dans la

région du delta intérieur, et l’ont mieux adapté à la crue saisonnière qui s’y

produit (généralement entre juillet et novembre). Les zones d’inondation

saisonnière furent réservées au pâturage de décrue en saison sèche (et plus

tard une partie en fut affectée à la culture du riz), pendant que les aires qui

restaient sèches pendant toute l’année furent affectées à des cultivateurs,

essentiellement pour la culture du mil et du sorgho.[24]

Il

apparait que les règles édictées par l’Etat du Macina ont été bénéfiques pour

l’agriculture et pour le pastoralisme. Les terres cultivées ont augmenté et les

cultures ont été mieux protégées par le fait que les mouvements du bétail

étaient strictement réglementés. En même temps, de vastes aires ont été

réservées aux pâturages, l’agriculture y a été restreinte et les conflits entre

les populations de pasteurs et de cultivateurs ont ainsi été prévenus. Le

mouvement soigneusement planifié du bétail a assuré que les troupeaux

arriveraient au bon moment au meilleur pâturage, pour le quitter à la saison

humide lorsque les pâturages du nord du delta sont plus abondants, alors que le

delta lui-même est inondé et infesté de mouches dangereuses pour les animaux.

Les troupeaux seront renvoyés vers le Sud, à nouveau sous surveillance et

protection de l’Etat, dans les mois les plus chauds, lorsque les pâturages du

Nord sont épuisés et que l’eau a quitté les plaines d’inondation où une herbe

nouvelle se trouve alors en abondance.[25]

La

raison invoquée pour un changement aussi révolutionnaire dans le style de vie

était la conviction de Sékou Amadou que l’islam était une religion de

sédentaires, et qu’elle fleurirait dans ces conditions de sédentarité. Une

résidence permanente simplifie la fourniture de services religieux et

éducatifs, que l’Etat entreprit aussi d’offrir. Elle facilite l’imposition

d’une orthodoxie religieuse. Elle a évidemment eu aussi des avantages

politiques et administratifs plus directs. Elle facilite les fonctions

administratives de base, le respect de la loi et de l’ordre, la collecte des

impôts, le recrutement de l’armée par la conscription. Elle permet

l’établissement de Peuls dans des régions à population éparse aux marges du

royaume ou dans des régions habitées par des non-Peuls de loyauté douteuse à

l’égard du régime, tels les Bambara, les Marka, les Songhaï, les Arma ou les

Touareg, renforçant ainsi le contrôle exercé par l’Etat sur ces territoires.

Elle a eu aussi un très important impact écologique et économique, en

réorganisant les points de passage et de commerce à travers l’ensemble de la

zone du delta intérieur du Niger, en délimitant des zones agricoles et des

zones pastorales, en accroissant la densité des populations sédentaires dans la

région. C’est un plan d’ensemble véritablement révolutionnaire qui a été conçu

pour l’utilisation et la répartition de la population et des ressources

naturelles sur le territoire, et il a été mis en œuvre avec une efficacité

remarquable, ne soulevant qu’une opposition étonnamment faible de la part de

gens dont le style de vie était si radicalement changé.

Voilà

donc que ce régime qui proclamait sa circonspection à l’égard des motivations

économiques a effectivement mis en place l’une des plus durables réformes

économiques de la région.

*

* *

Après

avoir peint le tableau plutôt triste du sort de Djenné sous la loi du Macina,

comparé à celui de la capitale nouvellement construite d’Hamdallaye, voyons

maintenant ce que ces deux cités sont devenues aujourd’hui, 150 ans plus tard,

et comment elles se comparent à une troisième ville, Mopti, dont le destin est

lui aussi indirectement lié aux changements apportés dans la région par l’Etat

du Macina.

Djenné

Djenné

en janvier 2006 était une ville affairée, pleine de vie et de mouvement. La

grande mosquée était aussi impression-nante que toujours, ne laissant

apparaître aucun des malheurs qui lui advinrent sous la loi de Sékou Amadou.

Elle a été reconstruite en 1907[26] dans

son ancienne grandeur et elle domine la ville. Ses murs de terre crue sont à

nouveau solides, et sont régulièrement recrépis chaque année. Les cités

anciennes de Djenné ont été classées site du patrimoine mondial par l’UNESCO,

et également classées comme patrimoine national par l’Etat du Mali, qui

contribue financièrement à sa conservation, à côté de donateurs étrangers,

comme l’Union Européenne qui a financé la construction d’une bibliothèque de

documents anciens, et les Pays-Bas qui ont réhabilité des maisons construites

dans les styles traditionnels de la ville. Apparemment des contributions sont

par ailleurs levées, pour des activités de conservation (l’entretien de la

mosquée), auprès de la population locale.[27]

La

place du marché hebdomadaire est située juste aux pieds de la mosquée, et

chaque lundi, jour du marché hebdomadaire, elle retrouve son rôle de cœur

économique, non pas seulement de la ville, mais tout autant des villages et

régions voisins, puisqu’une multitude d’habitants converge vers elle pour

commercer, se rencontrer et se distraire. Des camions arrivent d’aussi loin que

Sikasso, San et Mopti, chargés de fruits, de produits manufacturés, de poisson

séché et fumé, etc. Les quartiers environnants, qu’ils soient habités de Peuls,

Bambara, Marka, Bozo (pêcheurs) ou autres, sont alors virtuellement vides,

parce que toute personne de quelque importance est sortie pour aller au marché,

et les ruelles qui y conduisent sont encombrées de charrettes, de camions, de

camionnettes, de minibus, sans oublier les land-rover et autres 4 x 4 des

touristes.

En

effet, Djenné est aussi une attraction touristique importante sur laquelle le

Gouvernement du Mali s’appuie dans ses efforts pour attirer le tourisme

occidental dans le pays. Le « campement », la principale auberge pour

visiteurs étrangers, se trouve tout à côté de la place du marché et de la

mosquée.[28] Sur la place du marché,

on peut entendre parler français, italien ou anglais aussi bien que fulfulde ou

mande. Les touristes se promènent dans les ruelles étroites de la ville,

écoutant des explications sur son histoire ou sur sa population provenant d’une

multitude d’ethnies, et admirant les divers styles architecturaux qui

caractérisent le décor des bâtiments. Ces styles ont été soigneusement préservés

et rénovés, là encore grâce à une aide extérieure, et on écrit des thèses sur

les particularités de la construction en briques de terre crue dans cette

ville.

Les

activités commerciales et religieuses sont à nouveau entremêlées, ce dont Sékou

Amadou se désolerait s’il était là pour le voir. Sa tentative de séparer la

religion et le profit commercial a été oubliée depuis longtemps. Les prières,

l’enseignement dans les écoles coraniques et les transactions commerciales

semblent co-exister harmonieusement, et elles impliquent non seulement les

Marka (Dioula), Bozo et Bambara –qu’il a toujours accusés d’être d’une

orthodoxie douteuse– mais encore ses propres Peuls qui étaient dominants dans

son Etat et qui étaient présentés comme les modèles de cet islam plus puritain

qu’il avait installé.

Djenne

en 2006 reste pourtant encore, par certains aspects, une enclave. Ce n’est pas

vraiment une cité moderne. Son développement est très en retard sur celui de

villes comme Bamako, Ségou, et même Mopti. Elle reste à l’écart de la route

principale qui relie Bamako et Ségou à Mopti et aux régions situées plus au

Nord. Il faut quitter cette route principale, s’en éloigner d’une trentaine de

kilomètres, traverser le Bani sur des bacs légers qui ont du mal à transporter

des bus de grande taille sans s’échouer sur les bancs de sable (le nôtre n’est

parvenu à traverser qu’à sa troisième tentative). Il n’aurait pas été si

difficile de construire un pont au point de traversée, il aurait

considérablement facilité le transport, mais ce pont n’existe pas !

On

reste clairement sous l’impression, en janvier 2006, que le gouvernement du

Mali conserve Djenné comme une relique du passé, et cherche à en en tirer le

plus grand profit possible, sans pour autant l’ouvrir sur le monde d’aujourd’hui.

Il y a d’ailleurs des signes indubitables d’une forte tension entre la population locale d’un côté, le Gouvernement et les donateurs étrangers de l’autre, même à propos de la préservation des trésors culturels de Djenné. La population se plaint de ce que les décisions soient prises sans qu’elle soit réellement consultée, et que ses vues et intérêts ne sont pas suffisamment pris en considération. Le projet financé par les Pays-Bas pour la réhabilitation de maisons typiques des styles architecturaux traditionnels de Djenné est souvent entré en conflit avec les propriétaires de ces maisons et les directeurs du projet sont accusés d’essayer d’utiliser des procédés pour le moins cavaliers pour briser les résistances des propriétaires. Les marabouts de la ville ont refusé de déposer leurs tarikhs dans la nouvelle bibliothèque islamique, financée par l’Union Européenne, parce que le bâtiment a été enregistré au nom personnel de l’imam, et donc peut être considéré comme sa propriété privée.

Une vue de la mosquée de Djenné le jour du marché

(Photographie de Victor Azarya)

Une

manifestation particulièrement sérieuse de ces tensions sous-jacentes s’est

produite en septembre 2006, quand une foule interrompit le début des travaux de

rénovation de la mosquée, financés par la Fondation Aga Khan avec l’approbation

du Gouvernement du Mali. Les meneurs locaux ont prétendu qu’ils n’étaient même

pas informés de ce projet, et n’avaient pas été consultés sur sa mise en œuvre,

malgré l’expertise évidente des maçons de Djenné dans les techniques

architecturales et constructives spécifiques de Djenné. Les seules personnes

qui auraient été informées étaient l’Imam de la mosquée et le chef de village,

qui ne partagèrent pas l’information avec les élites locales. : c’est là un

autre signe de défiance à l’égard des deux autorités, la religieuse et la

traditionnelle, qui sont considérées comme trop étroitement alignées sur le

Gouvernement et sur les étrangers, et trop distantes de la population locale. A

la suite de la révolte qui fit un mort et entraina de nombreuses arrestations,

le projet de restauration de la mosquée a été interrompu, et l’équipe de la

Fondation Aga Khan est allée travailler à Tombouctou, Djenné perdant donc une

aide financière précieuse pour la préservation de son patrimoine local.[29]

Je

ne connais pas, et je n’ai pas essayé de percer, les raisons de cette

continuité dans la marginalisation de Djenné. Peut-être le gouvernement ne

veut-il pas voir Djenné devenir trop influente politiquement, sur le plan national

et même régional. Peut-être ne veut-il pas qu’elle fasse de l’ombre à la

prédominance de la nouvelle capitale régionale, Mopti (voir plus bas). Ou

peut-être a-t-on pensé que Djenné aurait sa plus grande valeur tant qu’elle

serait conservée comme relique du passé et comme vitrine d’une tradition non

encore défigurée par la modernité.[30]

Quelles que soient les raisons, Djenné est encore une enclave, ses liens avec

le reste du Mali moderne sont ténus, mais pas dans le sens et pour les raisons

que Sékou Amadou entendait il y a deux siècles.

Hamdallaye

Qu’est-il

advenu à Hamdallaye, la capitale de l’Etat du Macina, que Sékou Amadou

construisit pour remplacer Djenné, comme une cité qui représenterait cet islam

puritain et hostile aux affaires qui lui était propre, une ville d’enseignement

et de gouvernement, une vitrine de spiritualité, mais aux échanges commerciaux

restreints de peur qu’ils ne soient corrompus par le sacrilège des motifs du

profit matériel privé ? Hamdallaye se trouve encore sur la route principale

qui relie Ségou à Mopti, un peu au nord du point qui est à mi-distance de

Djenné et de Mopti, mais jamais personne ne la remarquerait en passant par

là ! Hamdallaye n’est qu’un hameau minuscule sur la route de Mopti. Il ne

compte que quelques concessions le long de la route, mais ne semble pas relié

au trafic par voie d’eau. A une courte distance de la route, en suivant un

panneau à peine visible indiquant la direction du site, on atteint le

« vieux Hamdallaye » qui est, en réalité, un grand espace clos de

hauts murs au sein duquel les seules constructions qui subsistent sont les

tombes de Sékou Amadou lui-même et celles de quelques membres de sa famille…

Voilà tout ce qui subsiste aujourd’hui de la capitale du Macina !...

En

janvier 2006, l’ancienne Hamdallaye est en ruines, c’est une cité morte… Rien

n’a survécu, à part son mur extérieur et les tombes de ses fondateurs, rien n’a

survécu à la disparition de l’Etat. Alors que beaucoup de hameaux habités par

des Peuls, dont les ancêtres ont été forcés par Sékou Amadou de s’y établir de

façon permanente, ont perduré et sont éparpillés sur toute la surface du

Macina, à la fois le long des rives du fleuve et à l’intérieur, la capitale

elle-même a disparu. Ce que j’ai trouvé sur le site de l’ancienne capitale (à part les quelques constructions

où vivent les personnes chargées d’ouvrir aux visiteurs le site du tombeau de

Sékou Amadou), c’est un campement de Peuls M’bororo, ces Peuls qui résistèrent

à l’appel de Sékou Amadou à la sédentarisation, et qui furent chassés vers les

marges de l’Etat. Quelle ironie que le plus proche signe de vie sur le site de

l’ancienne cité de Hamdallaye soit un campement temporaire de Peuls nomades

contre lesquels Sékou Amadou lutta si fort …

Le mur d’enceinte du palais de Sékou Amadou à

Hamdallaye

(Photographie de Victor Azarya)

Il

n’y a aucun doute que la principale raison de la rapide disparition de

Hamdallaye après la chute de l’Etat du Macina soit le fait qu’elle n’avait pas

été construite comme un centre d’échanges économiques. Au contraire, tous les

efforts ont été faits pour minimiser les fonctions d’échange économique qui

prirent place dans son voisinage, pour la garder spirituellement pure, pour la

protéger de la corruption sacrilège des affaires. Lorsque l’Etat cessa

d’exister, vaincu par les attaques de l’Etat frère djihadiste Peul (Toucouleur)

d'El Hadj Oumar Tal,[31]

Hamdallaye perdit toute raison

d’exister, et elle s’effondra beaucoup plus rapidement que les bâtiments en

terre crue de Djenné ! Cette capitale avait subi de graves destructions

dans les batailles qui opposèrent l’Etat du Macina aux armées d’El Hadj Oumar

entre 1861 et 1864, et spécialement pendant le siège auquel les Peuls de la

région soumirent El Hadj Oumar, et dont il n’échappa que pour aller se faire

tuer par ses poursuivants à Degimbere.[32]

Paradoxalement, la cité édifiée par Sékou Amadou comme symbole de son

interprétation de la loi islamique a été détruite au terme d’un siège établi

par ses propres descendants qui tentaient de reconquérir leur indépendance.

Hamdallaye

aurait pu, cependant, être reconstruite après la guerre, comme l’ont été

beaucoup d’autres villes, mais elle ne l’a pas été. Elle a été laissée en

ruines car elle n’avait pas d’autre fonction que d’être le centre d’un ordre

politique et religieux, et avec la faillite de cet ordre, elle avait perdu sa

seule raison d’être. Les descendants locaux de Sékou Amadou, bien qu’ils aient

causé la mort d’El Hadj Oumar, n’ont pas réussi à reconquérir le pouvoir sur le

Macina. Il passa aux descendants d’El Hadj Oumar qui décidèrent d’établir leur

centre politique dans la ville de Bandiagara, à quelques dizaines de kilomètres

de distance,[33] et leur choix fut ratifié

par les Français qui arrivèrent peu après, lorsqu’ils reconnurent les

descendants d’El Hadj Oumar comme les maîtres du Macina. L’Etat édifié par

Sékou Amadou n’était pas reconstitué, et avec lui sa capitale, Hamdallaye,

resta dans l’histoire.

Djenné a survécu aux

politiques contraignantes de l’Etat du Macina et redevint florissante après la

chute de cet Etat parce qu’elle avait des fonctions économiques effectives à

remplir. Hamdallaye cessa d’exister peu après la chute de cet Etat parce

qu’elle n’avait aucune autre fonction que celle de centre politique. Cependant,

la véritable étoile du Macina après la Diina

fut la ville de Mopti, qui émergea comme le véritable centre urbain de la

région.

Mopti

Jusqu’au

milieu du XIXème siècle,[34]

Mopti était un hameau insignifiant au confluent du Bani et du Niger. Elle n’est

pas mentionnée parmi les postes commerciaux légendaires le long du fleuve,

comme Tombouctou, Djenné, Dia, Sansanding, etc. Alors même que Sékou Amadou

donna à ce hameau son nom actuel, qui apparemment signifie

« réunion » en fulfulde,

évoquant donc son potentiel de cœur des peuples et des marchandises, il

n’utilisa pas la localité comme telle, peut-être parce qu’il n’avait pas de

véritable intérêt à promouvoir le commerce fluvial, ni même à créer une

alternative à Djenné. Cependant les changements très profonds qu’il imposa à la

région semèrent les graines d’où sortit le développement ultérieur de la ville.

Comme les pâturages, l’agriculture et les mouvements du bétail devinrent

strictement contrôlés, que la production augmenta, que des quartiers de grande

taille furent créés et des défrichements furent imposés, que la taille de la

population sédentarisée augmenta significativement, les avantages de la

localisation de Mopti devinrent de plus en plus évidents, bien que ce fut après

la chute du Macina.

Sous

la loi des Toucouleurs, Mopti a été utilisée comme le principal point d’accès à

la rivière depuis leur nouvelle capitale, Bandiagara. Sous la loi française,

Mopti fut choisie comme « chef-lieu de cercle », d’un cercle portant

son propre nom, alors que le cercle était la principale unité dans la division

territoriale et administrative du pays. Les compagnies françaises ont apprécié

sa localisation sur le fleuve et y ont établi des postes de commerce. La

communication par route avec Bamako et Ségou a aussi été améliorée. Une

importante riziculture et la pêche commerciale dans la zone augmentèrent

l’importance économique de l’ensemble du district de Mopti, et donc de la

ville. La construction de plusieurs digues, ponts, canaux facilitèrent les

relations routières entre Mopti et le carrefour avec la voie principale à

Sévaré. Elle réduisit aussi l’inondation incontrôlée tout en permettant

l’irrigation continue des champs.

La ville de Mopti, désormais fortement reliée tant aux rivières qu’à une terre toujours sèche, se développa graduellement comme le centre régional de services et de distribution. Elle attira des migrants des régions environnantes et même des expatriés, notamment des Français et des Syro-Libanais, qui étaient soit envoyés là-bas pour occuper des fonctions administratives, ou bien voyaient des opportunités pour leurs affaires comme boutiquiers, restaurateurs, intermédiaires entre les populations locales et les autorités coloniales ou les intérêts des affaires européennes.[35]

Une vue de Mopti depuis la digue

(Photographie de Victor Azarya)

Ce

développement s’est poursuivi et même accéléré lorsque le Mali est devenu

indépendant. Mopti est aujourd’hui une ville qui croit rapidement. La

construction connait un boom durable et la ville s’est étendue bien au-delà de

sa localisation initiale entourée par les eaux. On l’appelle communément

Les abords du port de Mopti

(Photographie de Victor Azarya)

azalaï (maintenant plus souvent des camions que des chameaux), mais aussi des

noix de cola provenant du sud, du poisson séché, des calebasses, des cordes

faites d’écorce de baobab, des tissus, du riz, du sorgho, du mil et d’autres

grains de diverses variétés, des oignons de la région Dogon, des fruits et des

légumes, et beaucoup d’autres biens provenant de distances très diverses.

Sans

aucun doute, Mopti est désormais un nœud de transport et de communication aussi

bien qu’un centre administratif, commercial et de services. C’est maintenant la

troisième ville du Mali après Bamako et Ségou. C’est aussi une ville

tout-à-fait cosmopolite. Alors que les Peuls sont très en vue, qu’on entend

partout le fulfulde, il en va de même

des Marka, des Bambara et de leur langue mande

commune. Les Songhay, les Bella, les Arma, les Bozo, les Somono sont les autres

groupes ethniques habitant la cité.

A

la différence de Djenné, Mopti a été reliée par des ponts et de bonnes routes à

la route principale, maintenant goudronnée, qui vient de Bamako et qui continue

vers le Nord-Est en direction de Douentza, Hombori et Gao. Elle est aussi

reliée par une bonne piste vers le Sud à Bandiagara, et de là au pays Dogon par

une piste de terre. Elle dispose d’un aéroport au carrefour de Sevaré avec un

service aérien régulier vers Bamako et Tombouctou. Son infrastructure urbaine

est beaucoup plus développée que celle de Djenné. Elle est aussi devenue

récemment un centre de services pour l’industrie touristique. A cause de son

meilleur équipement pour l’hébergement des touristes, de sa liaison aérienne

avec Tombouctou et de ses routes relativement plus faciles vers Ségou et Bamako

et vers le pays Dogon (qui est une attraction touristique de premier ordre dans

le Mali d’aujourd’hui), Mopti a été choisie comme quartier général par

plusieurs opérateurs touristiques. Même lorsqu’ils visitent Djenné pour son

marché du lundi, et même s’ils passent une nuit là-bas, ou s’ils font un saut à

Tombouctou ou dans le pays Dogon pour quelques jours, les touristes organisent

désormais leur séjour régional à partir de Mopti. L’hôtel Kanaga de Mopti était

en janvier 2006 le meilleur établissement du Mali, en dehors de Bamako, pour

l’hébergement des touristes.

Alors

même que Mopti ne s’est pas développée pendant le règne de Sékou Amadou sur le

Macina, il n’en reste pas moins qu’elle est clairement (bien que tardivement)

un héritage lié aux transformations que Sékou Amadou a apportées à la région.

Pas aux transformations religieuses cependant, ni à sa vision du monde hostile

aux affaires !.. Sa marque, un islam ascétique, puritain, hostile aux

affaires, déclina rapidement après la chute de l’Etat, comme le fit sa capitale

Hamdallaye. Mopti n’est pas une ville d’Islam puritain, pas plus que Djenné.

Elle n’est pas antagoniste du commerce, au contraire, elle s’appuie sur lui,

elle s’en nourrit. Elle représente l’opposé de l’ordre religieux que Sékou

Amadou avait en tête. Elle est, cependant, la résultante de l’autre changement

révolutionnaire que Sékou Amadou a introduit dans la région : le

changement dans l’utilisation du sol, des voies d’eau, dans les mouvements du

bétail et de la population, tous intégrés sous un contrôle étatique central.

Mopti est le résultat heureux de la révolution écologique apportée par Sékou

Amadou dans le Macina, dont les fruits ont été utilisés et développés plus avant

par la colonisation française, et sont encore utilisés et développés par le

gouvernement post-colonial du Mali.

La

Diina de Sékou Amadou a donc bel et

bien laissé un immense héritage, mais pas de la façon que Sékou Amadou avait

espérée. L’ironie de l’histoire veut que Mopti paraisse se développer comme une

manifestation moderne des anciens centres commerciaux du Sahel,[36]

contre lesquels Sékou Amadou a combattu si violemment, et comme éclipsant en

chemin non seulement Hamdallaye qui n’existe pratiquement plus aujourd’hui,

mais aussi sa sœur plus ancienne et vénérable, Djenné, qui a connu une rafale

de nouvelle activité et de vitalité, mais plus en sa qualité de relique d’un

passé à conserver que comme centre moderne robuste.

*

* *

L’Etat

du Macina n’a existé que pendant 44 ans au 19ème siècle, mais il a

établi un système socio-politique remarquable et un ordre moral qui sont allés

bien au-delà de ce que faisaient les Etats pré-coloniaux de l’époque. Pour

cette raison il a attiré l’attention des chercheurs qui étudiaient l’Afrique de

l’Ouest pré-coloniale.[37] Les

aspects religieux de cette remarquable théocratie n’ont pas survécu à la chute

de l’Etat, mais les aspects socio-écologiques ont résisté et ont créé une

nouvelle impulsion qui s’est avérée irréversible et qui a transformé la face de

la région, comme j’en ai eu la révélation lors de ma visite sur le site, plus

de vingt ans après que j’aie commencé à m’intéresser au sujet.

DJENNE PATRIMOINE espère pouvoir publier

dans un prochain numéro un commentaire de cet article par des historiens

maliens, qui ont été sollicités depuis plusieurs mois.